分享到:

- 微信

- 微博

1812年,由雅各布·路德维希·卡尔·格林(Jacob Ludwig Karl Grimm)和威廉·卡尔·格林(Wilhelm Karl Grimm)兄弟收集、整理的童话集《格林童话》在柏林出版,出版之初,名为《儿童和家庭童话集》。200年来,《格林童话》中的《白雪公主》、《灰姑娘》和《小红帽》的故事在世界各地以一百多种语言的译本流传,而童话世界里那些由中了魔法森林和城堡、有魔力的羽毛、睿智果敢的小人物传奇构成的爱与冒险的情境,超越了文字语言,成为音乐、戏剧和影视作品改编的恒久母题。

《格林童话》中的故事大多设定在12世纪至18世纪的近代初期,由此或许可以推断格林兄弟借由时间坐标,欲以表达的时代意涵。受当时被誉为“法国儿童文学之父”的夏尔·佩罗(Charles Perrault)的影响,格林兄弟以民俗学和民间文学研究出发进行民间童话的收集、整理,从农民与乡下人那里收集故事。事实上,传统的民间童话经由18世纪到19世纪早期的发展,已超越了“奇幻童话”的早期阶段,融入了作家的文学自觉,“爱”、“人的有限性”、“对恐惧的超越”等人文主题进入童话写作的思考范畴,童话经历了由“民间童话”向“文学童话”过渡的黄金时代。

爱造成的困难与孤独

美貌聪明的仙女、勇敢的骑士、会唱歌的白骨之类怪异奇幻的故事和麻烦不断的小人物……在经典童话的世界里,人类的生活千变万化,交织着冒险与幻想的诡异乐趣。

“诡异”和由“诡异”引起的恐惧,或许是《格林童话》阅读体验中最为鲜明的特质。翻译家、德国戏剧研究者李健鸣回忆自己读《格林童话》的最初印象:“我非常害怕那些故事和图。特别是《蓝胡子》,后来我连书都不敢摸了。”当时,她看的是1953年文化生活出版社出版,丰子恺的儿子丰华瞻的译本,丰子恺为全书画了许多插图。在李健鸣看来,《格林童话》中弥漫的冰凉、暗黑的气质一定与格林兄弟的童年经历有关,“也许也和德国秋天、大自然的景象有关,总而言之这样的童话肯定是反映了社会的阴影,特别是人生残酷的一面。经典的童话实际上是很残酷的,有的小孩并不怕,是因为孩子本身尚有残酷的一面。”

就像生命被死亡的幽灵所包围,健全的理性被癫狂与奇幻包围,在孩童的思维里,好和坏、正与反未被清晰命名,一切皆是自然的整体,被天真地接受下来。例如,成人看《灰姑娘》里削足适履的恶姐姐的故事,会联想到肉身之痛,而孩子只一心想知道灰姑娘的愿望能否达成。

可以在人生的不同年龄阶段反复阅读,而每一次阅读总有新的解释的可能,是经典童话的阅读价值。

十年前重看安徒生的《野天鹅》,李健鸣尚有清晰印象:“当时看的是德文,讲一个公主和她七个哥哥的故事。她在囚室中必须织完七件衣服,好让她的变成野鸭子的哥哥还原肉身,最后有一件没有完全做完。我看完后大哭了一场,这个童话让我想到了爱造成的困难和孤独。”

评论者常常用“集体无意识的逻辑”解释经典童话带来的普遍共鸣。在作家李洱看来,经典童话的意义在于无论故事多么奇幻,总在解释一个现实的逻辑和人世的道理,“而今天的童话,要么是神神怪怪与现实完全无关凭空生造的世界,要么是成人世界的逻辑的卡通化表达。在经典的童话世界里,爱是基本主题。”

如此多的麻烦,如此多的幻想

关于童话的意义,意大利作家卡尔维诺曾有这样的阐释:“似乎各个国家和民族的生活,在现今处于停滞之中,而实际上任何事情都可能发生;蛇洞被打开,成了牛奶河;仁慈的君主却原来是暴虐蛮横的父亲;寂静无声、着了魔的王国突然复苏。”

“停滞”或“变化”是生命注定要不断触碰的命题,不妨把为规避麻烦而让生活陷入某种停滞,与带着幻想不停冒险——哪怕麻烦不断,视为区分成人与孩童心智的标志。《格林童话》中,最使人开心的人物,总是那些麻烦不断,性格精怪的小人物——像“勇敢的小裁缝”,仅仅因为打死了七只苍蝇,便要在自己的腰带上绣上“一下子打死了七个!”,然后带着危险和幻想,天真懵懂地出门远游。

关于童话,一种普遍的阅读感受是,作家所要反映的现实逻辑越清晰,故事所呈现的苦痛就越是无法消弭,这一叙事张力,正好反证了充斥于今以“造梦”为目的、抹掉真实生活的情感层次而制造出的成人卡通片和童话书缺少感染力的原因。

在谈论经典童话中无限飞旋的“残酷”气息时,作家李洱强调:“小孩子的‘残酷’是基于一种原始思维,而非道德判断。在这样一种思维情势之中,小孩子可以有无数种方式去做一件事情,而大人只允许一种规范的方式,真正残酷的是这个规范的过程。”

是否需要为取悦儿童而放弃现实的丰富性?儿童文学作家沈石溪认为:“‘蒸馏水’不可取,有些人认为要把儿童文学弄得非常干净,把少儿读物和普通读物划分得非常准确。一定要把界限划得非常明确没有必要,安徒生童话也是成人、少儿都能读的。我觉得只要不是露骨地写关于色情和暴力的东西就可以。”

小英雄与普通人

由外国经典童话比对出的本土童话的现实是,外国童话里的角色,既有弱小者,又有普通人,而国内的童话则以“小英雄”最为多见;此外,中外童话对“神力”的运用也差别很大,外国童话中的“神力”往往是为增添好人的命运阻力而设置,但上世纪80年代以前的中国童话,“神力”是“小英雄”们天生自带的制胜法宝。那么,不同的人物设置意味着怎样的写作方向?又寄托了何种精神信息?

沈石溪从儿童文学传统的角度进行分析,“中国古代没有儿童文学的概念,只有一些少儿读物,比如《三字经》、《弟子规》,这是少儿的启蒙读物。真正的文学,我们说的话本、诗歌、童谣,虽然有些零星的文学作品,没有成为一种体裁。直到‘五四’之后,我们才引进了儿童文学的概念。那时有一批作家写作儿童文学,也有一批翻译作品传到中国,但并没有形成规模。”

李健鸣则认为,“中国的文学,包括儿童文学,都是喜欢英雄的,弱小者不是文人关怀的对象。欧洲经历过文艺复兴和启蒙运动,他们的文学关注的往往是社会的‘另类’。英雄在欧洲常常是引起作家怀疑的概念。比如,原东德一位女作家的作品《卡桑德拉》 中,卡桑德拉离开了她的男友,其原因就是:他想成为英雄。中国人喜欢英雄,包括金庸小说里的英雄,是因为在这些虚构的英雄身上,他们可以满足自己的梦想。中文童话还有不同的一点是,欧洲的童话注意人的内心,所以看他们的童话,也能了解人物的想法。”

“如果英雄不具备悲剧意味,不具备对英雄的准确理解,是某种虚假的臆想,它要传递的精神信息首先是反自然的、非朴实的,对孩子只有坏处。”作家皮皮说。

谈到“成人作者写童话,需要克服的障碍是什么”这一问题,儿童文学作家秦文君和皮皮同时谈到了“童心”。秦文君认为:“不是每个作家都有童心。有童心的就自然焕发,没有童心写出来的就是暗淡。你必须写出来那种儿童一看就懂,成人也会心领神会的作品。这,才是好作品。”同时,“儿童文学也有一些专业技巧,同样描述一个人性格的阴暗面,我不会非常尖刻地写出来。尽量不在儿童文学中写非常犀利的,会带着宽容的态度写东西。”

皮皮则认为:“写作童话的思维方法要有儿童的简洁。童话需要梦,但不同于文学中其他题材对梦的运用。童话的梦是弥补和再创,其他体裁则是用梦表达寓意”,“而童心不是有些童话中表现出来的发嗲。”

“两高”发布关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释

《解释》共12条,主要包括五个方面的内容。

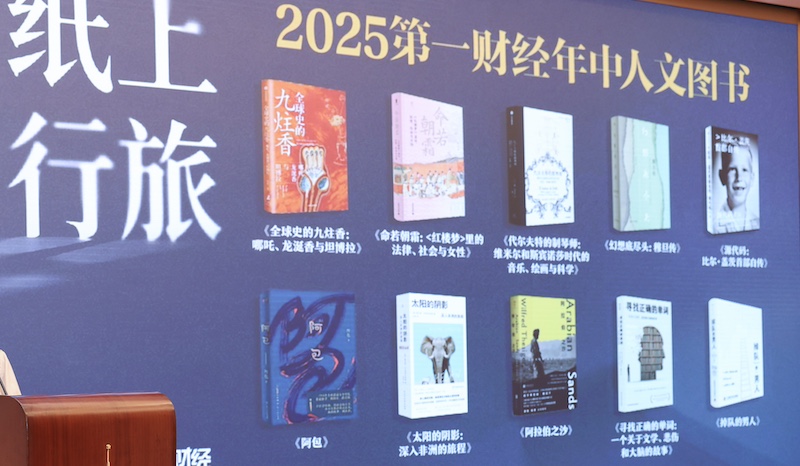

第一财经年中人文书单发布,在阅读与旅行中穿透历史

财经媒体为什么坚持做人文阅读报道?人文书单发布现场,第一财经总编辑杨宇东作出回应。

“不缴社保”约定无效,如何理解最高法的最新解释

最高人民法院民一庭副庭长吴景丽指出,确立此项规则的原因之一就是,明确用人单位承担支付经济补偿责任可以倒逼用人单位为劳动者依法缴纳社会保险费,有效预防纠纷,促推社会治理。

上海书展8月13日开幕,阅读活动超过1000场

2025上海书展暨“书香中国”上海周将于8月13日~19日举办。本届书展首次设置上海展览中心、上海书城“双主场”。

育儿补贴为何定为3600元,中央出多少?部委解释

育儿补贴今年初步安排预算900亿,8月底前各地全面开放申领