分享到:

- 微信

- 微博

乔伊斯不满足于营造故事,他将自己后现代主义的实验野心执拗地放在作品中。

中世纪以来,没有哪一部文学作品如1939年诞生的《芬尼根的守灵夜》(Finnegans Wake)那样令阅读者望而却步了。对于这本书给研究者造成的重重阻碍,小说家詹姆斯·乔伊斯在创作之初便了然于胸,他在书的开头与读者开玩笑:“你有在灌木丛中迷路的感觉吗,小子?”并放言:“这本书至少可以让评论家忙活300年。”

乔伊斯不满足于营造故事,他将自己后现代主义的实验野心执拗地放在作品中。《都柏林人》、《青年艺术家的肖像》、《尤利西斯》,一部比一部晦涩朦胧,到了最后一部作品《芬尼根的守灵夜》,这种后现代主义手法被推向巅峰。为了表现梦中人的真实意识活动,作家耗时17年,使用了自由松散的表层结构、混乱无序的句子、混合了50多种语言的大量自造词以及无标点的意识流语体。中译本译者戴从容说,乔伊斯完全放弃了对人物、情节的具体描写,将人物放在相互作用的循环之中。乔伊斯试图表现的是“人类社会一切民族的所有历史”。破解它,近似于释读一种新的语言。

英文版出版73年来,《芬尼根的守灵夜》在世界上仅有法、意、德、波兰、荷兰语5个全译本。今年11月,《芬尼根的守灵夜》(第一卷)中译本将由上海人民出版社出版,这本“天书”第一次有了中译本。译者戴从容,主要从事西方当代文学研究,“乔学”更是她多年来主攻的方向。耗时8年翻译《芬尼根的守灵夜》的过程,她汇集研究心得,写就专著《自由之书:〈芬尼根的守灵夜〉解读》。

“如果你要这本书提供一个好看而连贯的情节,它可能给不了你。但是,如果想要体会语言的多义性,打开一直以来文字世界对头脑的束缚,这本书则很有意义。”戴从容在接受《第一财经日报》专访时说。在她看来,对于一般的文学爱好者,这本书的意义在于打开既有语言系统对头脑的束缚。“你知道的越少,所受的束缚越多。”她说。

人类文明的循环

HCE(汉弗莱·钱普顿·壹耳微蚵)是都柏林一个小酒馆的老板,他与妻子儿女住在酒馆里。一天半夜,孩子的一声惊哭将父母惊醒,两人上楼查看熟睡中的孩子,没有发现任何异样。于是两人回到卧室,随着新的一天渐渐降临,在半梦半醒中开始了自己漫长的没有标点的独白。HCE在这一晚梦见了人类历史上发生过的一切事情,而他也活在许多民族的历史故事中。

中译本中主人公HCE被译为“汉弗利·钱普顿·壹耳微蚵”。戴从容解释:“微蚵”(Wig,一种叫做“蠼螋”的小虫子)是一种能够钻在耳朵里的小虫。但这一翻译只是HCE的变体之一,它还可以被理解为每个人都来过(“Here Comes Everybody”)、子孙遍地(Havth Childels Everywhere)等。“主人公是大千世界所有事物的化身,可以是山、橡树,也可以是小虫子。”戴从容说道。乔伊斯将主人公说成“此即人人”,试图让主人公超越时间和空间,让整部作品成为人类社会历史的高度概括。这就是《芬尼根的守灵夜》,一个四边形的圆,一个多维的空间。解读它,需要一层层解读。“《尤利西斯》是个圆,而《芬尼根的守灵夜》是个四边形的圆。”乔伊斯生前说道。

“乔伊斯受维柯的‘循环论’哲学影响至深。维柯认为人类历史是循环往复的,人类的文明要先后经历混沌、神权统治、贵族统治和民主政治,然后再次回归混沌,重新循环。《芬尼根的守灵夜》则被分为四部书,分别包含了人类的梦境、堕落、死亡与重生。”戴从容告诉记者。她在书中这样理解其中的“圆”:“人类行为和历史的一次次重复,从个体的角度看是囿于命运的囚笼,但从群体的角度看,则是时间的旋转不息。在循环重复中,时间不再是一个牛顿的平面,而是爱因斯坦的圆。”

文字表达疆域的突破

那些被很多人视为“梦呓”、“琐碎无聊的记录”的文字也许包括:50多种语言的杂糅,将近50%的自造词、大量拟声词、双关语、饶舌的叙述。“好在以前的学者已经有了很多的研究成果,比如各种词典、解读,但仍是困难重重,需要翻阅大量书籍,进行综合考证。翻译一本书,要读透十多本。”戴从容借助的工具包括:乔学专家廷德尔用近30年时间完成的《芬尼根还魂导读》、专门研究书中人名的《芬尼根的守灵夜人口普查词典》、研究地名的《芬尼根的守灵夜地理词典》等。

《芬尼根的守灵夜》名为“Finnegans Wake”。Wake即是“守灵夜”,亦有“苏醒”的意思。因而,之前也有译者将其翻译为《芬尼根的苏醒》。而戴从容选择前者的原因是:《芬尼根的守灵夜》原为一首爱尔兰民谣。民谣的情节与《芬尼根的守灵夜》讲述的故事有相合的成分,叙述的是一个人从墙上掉下来,众人以为他已经死了,为他守灵,守灵夜,他闻见酒香,于是复生。戴从容认为,生死循环是乔伊斯小说非常重要的主题。

“乔伊斯要写的就是爱尔兰史诗,希望把人类历史、所有民族的东西囊括其中。”同时,童谣中反复出现的“fall”(坠落)也可以译为“堕落”,引申到乔伊斯的小说中可以是“亚当的堕落”。“亚当的堕落是决定整个人类命运的事情,具有非常丰富的内涵。”

“Finnegan一词可以拆解为Fin和again,fin有结束、终极的意思,同时也是爱尔兰文化中的重要元素。Again有 ‘又’的意思,本身意味着一种循环,饱含着人类的堕落与复活。”戴从容说,她的拆解与翻译并非是唯一正确的,对于她来说,这本书的魅力之一也就是拆解出一个词语时获得满足感的点滴积累。“我将需要拆解的词语全部放在下面的注释中,后来发现很多英语专家对于注释的兴趣远大于正文。”

乔伊斯1922年开始创作这本书时,身边有朋友认为他是疯子。连一向忠诚无私地资助乔伊斯的韦佛女士都产生了怀疑;庞德曾不遗余力地帮助乔伊斯,但这次,乔伊斯再三解释却仍未能挽回他的信任。

伴随着对《芬尼根的守灵夜》的解码热潮,争议也不绝于耳,但更多的学者将其视为文字表达疆域的伟大突破。“倘若没有它那神秘的、幻觉式的闪光在每一页中的每一个地方滑过,后现代作家就完全可能和他们的前人毫无差别,而不会是今天这个样子。”

乔伊斯意图用文字表现一个能包含所有历史与民族的四维世界。“人往往知道的越少,头脑中的框框越多。这是一个被语言结构束缚的世界。一旦我们接受一个句子,就等于接受了句子中的等级关系。但在翻译这本书之后,我感到头脑的束缚被打开了,更能接受世界的不确定性与多样性。”

对话

戴从容:打破文学与思维的框

第一财经日报:你怎么看待《芬尼根的守灵夜》构筑的世界?有人说,那是一个封闭的世界,一个自给自足的语言体系。

戴从容:不是。它从来不是一个封闭的体系。互文手法的大量运用,让书中的很多内容都直接指向了乔伊斯的其他作品以及现实世界。很多情节和形象,他不直接塑造,需要回到他的其他作品才能了解。同时,他希望将所有民族的历史包含其中。比如,他在书中写孙逸仙、孔子,也会提到“山”的写法和读音。你必须将之与历史、文化结合,才能够读懂。

日报:我看到这本书的抽印本,排版方式比较特殊。正文部分两种字号的字相间,下面还有注释。读法上有什么讲究?

戴从容:只有中译本采用这种方式,这是编辑和策划人的创意。他们用的是中国古书注疏本的排版方式,正文之间有解释,下面有注释。

我们给读者几种选择,如果喜欢连贯情节,就读大字。但这本书的意义不是提供情节,而是让人了解语言的多义性;各种文化的相互连接。这些能够在小字中得到体现。而乔伊斯大量自造词的原文与拆解方式都放在了下方的注释里。我发现英语文学界的学者们往往对注释更感兴趣。

日报:一直以来的争议缘于它的晦涩。如果很多人都读不懂,阅读它的价值又在哪儿?

戴从容:人们对这本书价值的争论从诞生之日就有,人们的研究与关注从未中断。丹尼斯·罗斯说:“读《尤利西斯》的时代已经过去,现在到了读《芬尼根的守灵夜》的时代。”这当然是一家之言。但也恰好说明乔伊斯写作的超前性。《芬尼根的守灵夜》影响到了很多后来文学家。比如,德里达的解构主义和伊哈布·哈桑的后现代主义理论都受到《芬尼根的守灵夜》的启示。此外,20世纪中后期兴盛的许多文学手法,都早在这本书中就有所体现。乔伊斯探讨的是文字表现的极致。

对于普通人来说,阅读这本书就是让人打开思维的框框,接受不同的可能性。

人文学者不必全部拥抱AI,应该允许“抵抗”的声音存在

最令他震撼的是AI写贾宝玉结婚时,林黛玉气息奄奄,贾宝玉知道新娘是薛宝钗,但是他揭开盖头时在想,盖头这么薄,林妹妹会不会冷?

双重间谍、大国博弈、地缘政治:福赛斯的小说世界

小说体现了福赛斯的全知全能,他懂情报工作,懂媒体,懂政治格局的“前世今生”,懂军事国防,懂航空技术,懂远洋海商……

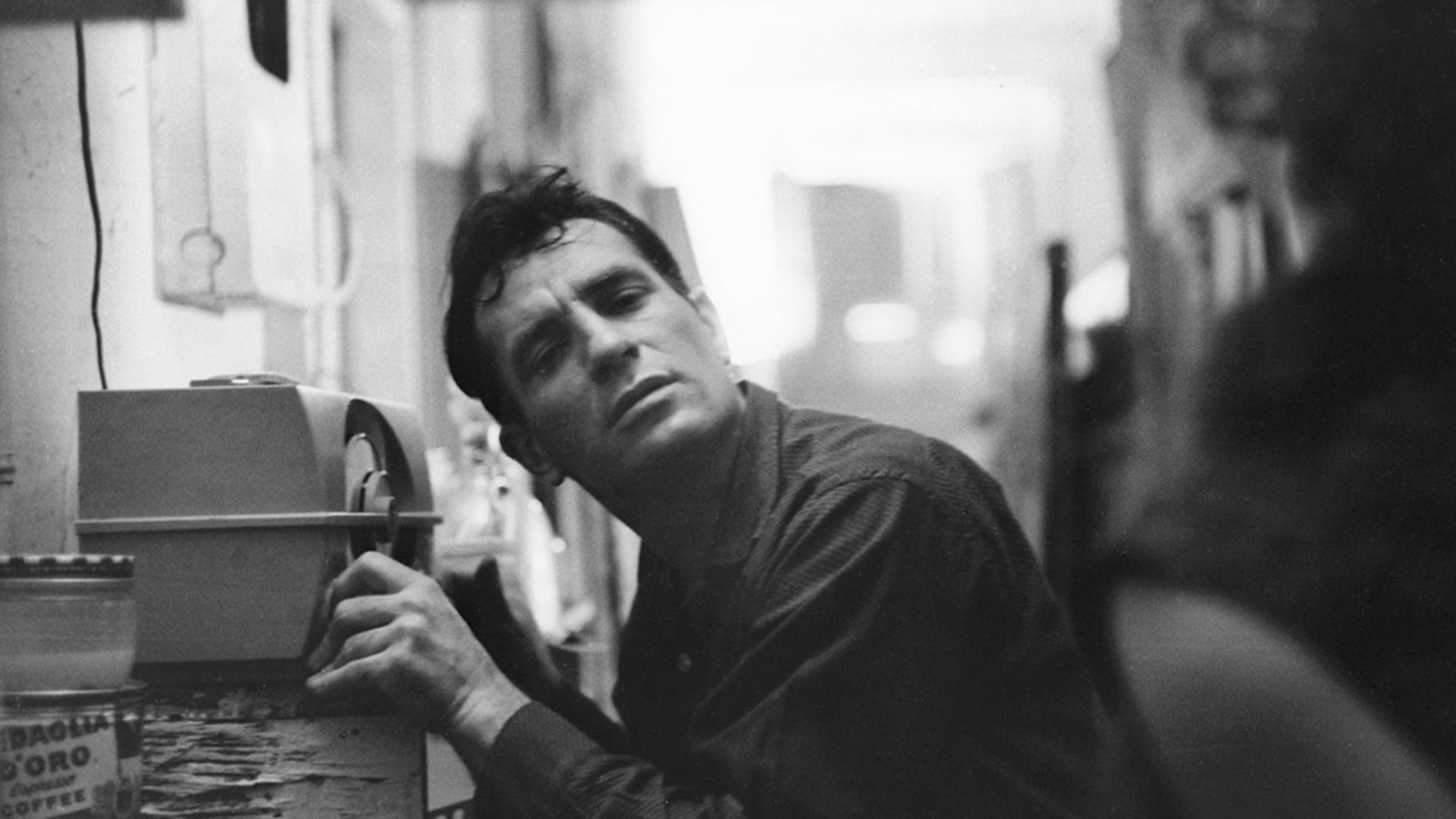

从“垮掉的一代”到“在路上”,凯鲁亚克的反叛和自我寻找

今天的文艺青年,如果把自己的人生目标设定为较高收入群体,无论是在欧美还是在中国——那么你应当读凯鲁亚克。

战争、家族沉浮、宇宙之声,这群青年创作者为何投身远方

“水手计划·走向现场”艺术展呈现了19位青年创作者的作品,他们通过文学和艺术回应时代与世界的变迁。

从天上到人间:苏东坡诗词中的出世与入世|书摘

一个富有才华的人应该得到的尊重,如果在人间失去,那就一定会由老天来补偿。所以,苏轼越是颠沛流离,人们便越相信他是“谪仙”。