分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

王羽佳踩着超高跟鞋穿过乐队走向舞台正中央时,观众席里隐约发出“喔”的惊叹。

她的一头短发挑染成金棕色,清爽利落。那双至少有10厘米高的银色鱼嘴细高跟鞋,将她的身姿衬得帅气挺拔,也让人担心她如何能踩好钢琴踏板。她的橘红色抹胸紧身超短裙才是惊叹的源头——对人们来说,当她以这身鲜艳裸露的装束出现在黑压压的乐手之间,就像习惯了古典画淡雅色调的眼睛,忽然要接受印象派的自由明媚,难免诧异。

从7月2日至7月7日,指挥大师迪图瓦携英国皇家爱乐乐团赴中国巡演,25岁的王羽佳无疑是乐团此行的焦点。

7月5日晚,王羽佳在国家大剧院跟迪图瓦合作柴可夫斯基《第一钢琴协奏曲》,对如今的她而言,这首曲目简直毫无难度可言。她19岁那年就因为代替钢琴家阿格里奇登台而一鸣惊人,当年与她合作的指挥家正是迪图瓦,曲目也是柴可夫斯基《第一钢琴协奏曲》。王羽佳曾说,在巡演过程中,这些曲目熟悉到都不用练琴,“睡着了也可以弹”。

王羽佳有着令男性钢琴家都羡慕的炫目技巧。在她流传甚广的几段网络视频中,摄影机无法捕捉住她手指飞舞的细节,只有速度过快而留下的模糊影子。当晚音乐会上,第一乐章雄浑的管乐之后,紧跟的就是钢琴几十次猛烈的琴键重击,激进高昂的旋律和快节奏,很快就能带动现场情绪。王羽佳在钢琴前显得盛气凌人,跟她瘦小身躯不成比例的钢琴,成为她随意驾驭的部队。

王羽佳对当晚的表现不太满意,钢琴的声音太脆,显得聒噪。唯有第二乐章的抒情间奏曲是她这个晚上感觉不错的片段,相比第一第三乐章的快节奏和振奋感,显然她希望自己慢下来,一点点沉浸入柴可夫斯基的旋律中,静观音乐带来的细腻变化。

“我早就烦人家说我炫技了。”在接受《第一财经日报》专访时,王羽佳说完这句话,自己豪爽地笑起来,“所以我加演的是《奥菲欧与尤莉迪丝》。”这首曲目出自德国作曲家格鲁克,其作品以质朴典雅和庄重见长。

她厌烦别人干预自己,但她的率性和我行我素,恰引发外界的热议和评论。

2011年,王羽佳受邀在加州著名的好莱坞露天剧场登台演出拉赫玛尼诺夫《第三钢琴协奏曲》。当她穿着细带高跟鞋、紧身橘黄色短裙走上舞台时,台下自然是一片惊叹。就在这场音乐会之后,美国古典乐评界掀起一阵议论。《洛杉矶时报》专栏作家斯韦德讽刺她是“目空一切的古典音乐半机械人”,把好莱坞露天剧场变成电影场景,“如果她的裙子再短一点,再贴身一点,可能就要要求18岁以下观众在家长陪同下方可进场了。”《华盛顿邮报》的女性专栏作家米杰特从女性主义的立场为王羽佳辩论,对年轻女孩来说,这是再正常不过的装束。在保守传统的古典音乐圈,王羽佳的一身着装演变成一场上纲上线的讨论,甚至讨论她是否在以着装来挑战性别歧视。

在北京的音乐会之后,有记者一见到王羽佳,就问她对当晚的短裙是怎么考虑的。她长叹一口气,“哎哟,不会吧,又要问裙子。”

她厌倦,但她从不会因争议而改变自己。从那次事件到现在,她并没有刻意换成长裙或保持短裙。倒是她的听众们,总会在音乐会前想象着她即将登台的形象。不可否认,王羽佳内心对这种争论是有期待的,因为她明显地发现,坐在她台下的听众变得年轻了。这是她乐意看到的。

表面上,她还是一个大大咧咧的姑娘。语速快,不经思考,常常两句话就要伴随一连串惊天动地的笑声,她称这样的自己为“纯爷儿们”。但在微博上,她话语极少,很少描述展示自己的生活。她的微博里全是英文,哪怕粉丝再反抗,她也不写中文。她发得最多的内容就是别人的话,从歌德、路德维西·维特根施坦、老子再到伍迪·艾伦,看似没有逻辑,却显示着她阅读兴趣的宽泛。

她曾为了演奏好李斯特而读《浮士德》,她相信作为水瓶座的自己,对哲学有着天然的兴趣。她喜欢伍迪·艾伦的那句话,“唯一阻隔在我与伟大之间的障碍,是我自己。”

相比四年前采访王羽佳的状态,如今的她更自信,也更懂得自己要表达什么,需要什么。今年,王羽佳的音乐会数量已经飙升到140多场,如此频率,让人隐隐担心她的音乐中会不会滋生出浮躁、无趣和倦怠。

北京音乐会之后,王羽佳童年时代的老师、著名钢琴教育家凌远与丈夫坐着轮椅到后台看望她。还没来得及脱掉高跟鞋的王羽佳尖叫着冲到走廊上,弯腰拥抱两位老师,头发花白的老人摸着她的头,“头发黄了,瘦了。”这像是一次回到童年的聚首,王羽佳坐在灭火器箱子上跟老师们叙旧,整个走廊分贝剧增,笑声不断,只听老人喃喃说:“这丫头,笑起来还是跟小时候一样傻乐。”

“从7岁到14岁,都是凌老师教我。”王羽佳说,她的音乐品味和音色,都来自这七年。她怀念过去,却再也回不去,“每次回来,都觉得北京变化太大,什么都认不出来。不是我小时候的故乡了。”问她觉得家在哪儿,她又爽朗地笑起来,“音乐厅、机场,还有酒店。”

对话

我想怎么弹就怎么弹

第一财经日报:对演奏家来说,柴可夫斯基《第一钢琴协奏曲》会不会有点偏男性化,雄厚、激昂,节奏也非常快。

王羽佳:其实俄罗斯作曲家的曲目都是这样的,柴可夫斯基、拉赫玛尼诺夫、普罗科菲耶夫。我觉得一个女钢琴家应该有男性的一面,一个男钢琴家也应该有女性的一面。柴可夫斯基《第一钢琴协奏曲》没有普罗科菲耶夫那么难,更抒情,更有歌唱性,也更浓厚一些。

日报:你跟随格拉夫曼学了很多俄罗斯曲目,现在你的演奏会也更倾向于这类作品。没有想过演奏勃拉姆斯等德国作曲家的作品吗?

王羽佳:很多人都想让我演奏俄罗斯曲目,我也演奏了好几年,这类作品好像比较适合我的性格。观众也比较喜欢俄罗斯曲目,不光令人印象深刻,(而且)比较华丽炫目。这些曲子能带我成长,观众喜欢,我自己也弹得爽。

现在年轻一代的听众比较喜欢听拉赫玛尼诺夫和普罗科菲耶夫。他们听完我的音乐会以后会觉得,为什么会有人说古典音乐无聊?我觉得年轻听众可以先听俄罗斯曲目,再去听勃拉姆斯。我自己一直在学德国和法国曲目,从来没有扔掉。

日报:如果叫你明天就演出,你能拿出几个协奏曲?

王羽佳:现在手里差不多有10个协奏曲,演出完全没问题。独奏的话,我可以随时拿出来两场。重奏的话,有谱子就会很快。我读谱速度很快。

日报:你在微博上转了音乐学者查尔斯·罗森的一句话,“音乐的本质是无限的,它拒绝一个确定的涵义”。他的著作对你的钢琴演奏有帮助和提升吗?

王羽佳:我其实也就看了他的《Classical Style》。读他的书就像上课,讲得特别清晰,特别透。其他音乐方面的书我也就看了《约翰·克利斯朵夫》,罗曼·罗兰是以贝多芬为原型来写的。我不爱看传记,我对作曲家的生活不感兴趣。就像我一般不听钢琴曲和协奏曲,只要是我弹的,我都不爱听。因为自己一直练嘛,有其他时间,就会听别的曲子丰富一下。

日报:你好像比较认同歌德说的,“不要试图深究音符背后的秘密,音符本身自成其逻辑。”你会从哪些角度去剖析音乐?

王羽佳:读音乐类的理论书籍,有时候会有帮助,有时候想太多也不好。我只有在练琴的时候会剖析自己,但对音乐来说,更多是剖析作曲家,从另一个角度去看作曲家写作一刹那的思维、思路和心境。

音乐是抽象的,它没有对错,用哪种方式去思考联想都可以,所以这也是当音乐家的乐趣。我主要是靠直觉,想得并不多,我感觉对了,自己就会说服自己这是对的。最好的方法就是看谱子,作曲家把所有的意图都写进去了,就看我们能不能看出来。格拉夫曼说,音乐是在谱子背后的。

日报:琢磨作曲家的意图有时候很难。

王羽佳:也不是难,很有趣的一件事吧。因为你喜欢,你就会好奇。罗森说得很对,音乐是一直在转变的。很多人觉得,这场音乐会很棒,想固定,那是不可能的。那就是一个瞬间的创造的火花。音乐会的效果是很主观的,有时候我听起来很不爽,台下觉得很好。有时候我自己弹得特舒服,观众觉得有点无聊。我有时候干脆就不练琴了,到现场再看能发挥出什么。

日报:你穿了这样的裙子之后,来自观众的反应是怎样的?

王羽佳:自从穿这个裙子以后,观众变得年轻了很多,哈哈哈。有位欧洲乐评人说:“你弹的曲目越长,你的裙子越短。”其实我第一次穿短裙是洛杉矶一个巨热的夏天,那天弹的是拉赫玛尼诺夫《第三钢琴协奏曲》,我觉得是很Hot的感觉,并不是很古典很庄重,是充满活力的。那天的指挥跟我同龄,我们是很好的朋友,我穿成那样是给他看的,结果听众狂热评论。

我从来不管大家怎么评论,无论是音乐会还是穿着。生活里哪有人穿那种演出的长裙呢?我从小学音乐,音乐跟我的生活是分不开的。我不会刻意干什么事儿,刻意总是没好下场。在台上,我想怎么弹就怎么弹,所以想怎么穿就怎么穿。我是什么样就是什么样,你要能接受就好,不能接受也不是我的事儿。

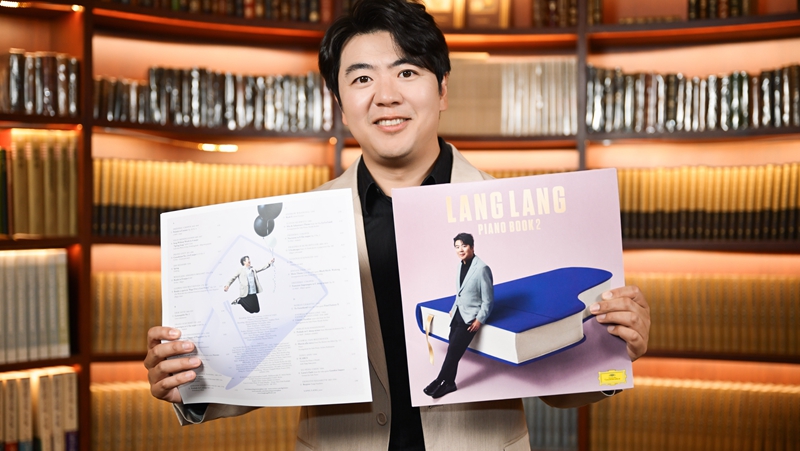

做一份好玩的音乐菜单,郎朗新专辑改编《黑神话:悟空》

郎朗希望,“找点乐子,带大家一起进入古典音乐的世界。”

当摇滚版呼麦响起,在京津冀11处古建筑里开音乐会

今年,古建音乐季拓展到京津冀,联动三地11处文保单位。

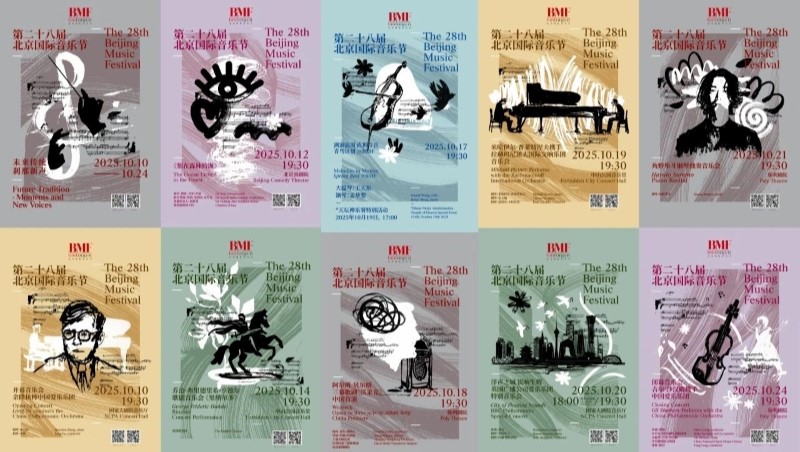

北京国际音乐节十月开幕,哪些演出值得关注?

以“未来传统·刹那新声”为主题,第二十八届北京国际音乐节将于2025年10月10日至24日举行。

上影节放映的这部纪录片,讲述一位作曲家的创作与人生

纪录片《隐者山河》展现了著名作曲家陈其钢的创作生涯与艺术追求。

肖赛百年和二战纪念,波兰有望成出境游热门目的地

肖邦国际钢琴比赛即将来到百年诞辰,今年也是世界反法西斯战争胜利80周年,处于两项重要纪念活动中心的波兰,有望吸引更多中国游客的目光。