分享到:

- 微信

- 微博

今天我们认识及接触日本文化,很多时候都会以个体为单位,可能因为某电影又或是某动画吸引了眼球,然后再作深化思考又或是加以作跨文化的对照阅读,那当然是适合的欣赏方法。但与此同时,我们也很容易陷入以作品为本位的欣赏方向,即对不合脾胃的作品往往就会置之不理,推出自己认知之门外。从时间成本上去考虑,那也是理所当然的,说到底大家的时间均有限,不可能也不需要得知天下事。但反过来的局限就是少了一种寻找联系的趣味,特别是在处理异文化的议题,从单一作品出发的阅读分析方针,偶一不慎便会把孤例无限扩大,成为笔下的某某文化的典型代表云云;又或是加以贬抑,来突出自己位置的超然。事实上,在风马牛不相及的对象中,如果耐心一点审视,其实不难勾勒其中潜藏的脉络,由不太感兴趣的作品回到熟悉的文本上,这种超级链接式的阅读,常可带出意想不到的趣味。

两个村上的时代异同

就以日本的流行小说而言,相信对轻小说有兴趣的读者不多,又或是通常集中在阿宅一族上。反过来说,村上春树及村上龙等作家已逐渐由日本原先冒头的流行作家位置,逐步走向成为严肃作家的路途。在海外的翻译诉求也与日俱增。但由衷而言,一旦再追逐蛛丝马迹,两者的前后脉络也非全然不可理解,反过来也可以令我们对整体上日本流行小说面貌的转变幻化,有更精准及深入的掌握。

波户冈景太在《轻小说中的现代日本》(株式会社大进堂,13页)提醒我们,作为于上世纪80年代开始冒起的流行小说旗手的村上春树及村上龙,今天的写作面貌与出道时其实大异其趣,两人的社会性一直在不断提升。村上春树在出版《1Q84》后,接受访问也直言要处理的是后冷战的世界。冷战年代是两种意识形态的明确对立期,但随着“9·11”事件发生,美国成为恐怖袭击的对象;而冷战后的战胜国其实对美国所谓的正义论调也愈发持怀疑态度。简言之,就是再没有黑白二分的对照,世界一切开始变得模糊及暧昧化。村上表明“现今世界是否就是现实的世界,我时常抱持怀疑”的态度。作为小说家,他的艺术探索方向就是在作品中摸索另一重世界的存在状况,由是而出现《1Q84》的构成,可看成为对现实情况的艺术响应。与此同时,村上龙自从经历出道后的暴风期(如《接近透明的蓝》及《69》等),随着时日推移踏入2000年后,小说的现实针对性愈发浓烈(如《共生虫》及《最后家族》都是开宗明义响应日本茧居族问题的小说创作)。村上龙更高言反对同世代的作家再以怀旧角度去歌颂上世纪80年代,因为下一个世代所面对的现实已截然两样,一切严峻苛刻得多。

80年代的差异

相对而言,他们在上世纪80年代对社会的态度有不同取向,而且可紧扣流行小说的思考。事实上,现在不少论者也肯定两个村上初出道的作品,的确弥漫着上世纪80年代的轻逸散漫的氛围气息,本质上就是村上龙所言的上世纪80年代颁歌变奏。日本诗人及散文家穗村弘说得好,他在回顾大学生年代沉醉于村上春树世界时,直言:“我认为村上春树真的罪孽深重。”他认为,当时阅读村上全然不自觉,而且感到作者写得出神入化,但这种感觉是因为小说世界对所有的关系者而言──作者、读者乃至所有的登场人物都感觉良好,因为坚决守护各持分者的自我意识,令谁也不受到伤害。这种疏离术正是他的巧妙技术,而回到现实就是令如他一般的大量读者,堕入过分敏感的歇斯底里症中。

穗村弘的批评当然有偏颇的地方,但也明确带出村上对上世纪80年代一众日本文艺青年的精神影响。要注意的是,两个村上出道时的定位,彻头彻尾是流行小说作家,与今天的超然地位不同。简言之,就是甚受市场运作的逻辑掣肘,绝非现在呼风唤雨的地位可相比。所以,穗村弘得出以上的印象,从某种程度上说,也是村上春树捕捉到呼应时代气息的流行小说写作程序。事实上,他对自己位置的无奈不无抱怨。《舞、舞、舞》提出对“文化扫雪”的嘲讽正是由此而来。用小说的话说,一面为“在这个像巨大蚂蚁窝似的高度资本主义社会里,只要你对工作的种类和内容不要求过高,找个工作并不是一件难事”,另一面乃“在这里,浪费是最大的美德。政治家把它称为资本主义社会所需的高级化。我将之称为毫无意义的浪费。这是思考方式的不同,但是即使存在着不同的思考方式,我们也无法不生活在这个社会里”。大家名之为高度发达的资本主义社会,它讨厌和吸引的地方不相伯仲,而更根源的基础谁也不能改变它。小说中的“我”努力去“文化扫雪”,正是视写作为劳动的一种态度,村上正好以此自嘲并借来为流行小说的书写本质作定性说明。

轻小说的响应态度

回到2000年后的时空,过去的流行小说出现了一种新命名的变化:“轻小说”。就以当中大旗手西尾维新为例,他因“戏言系列”乃至不同的“物语系列”早已成为年轻人心目中的殿堂级偶像人物。西尾的产量惊人,而“物语系列”如《刀物语》、《伤物语》及《伪物语》等都进入了动画化的进程,可预见的将来影响力将会更深更广。从本质上来说,两个村上于上世纪80年代的冒起,和西尾于2000年后的出道,可说大同小异,都是以流行小说的载体以吸引人们的注意。

作为经历上世纪80年代村上旋风洗礼的西尾,不可能不知道在高度资本主义经营逻辑下的“文化扫雪”约制。但他同时开宗明义地表明笔下近乎奇迹式的生产数量,绝不可能循村上曾提出的“劳动”观点来理解。西尾断言自己的创作绝非“劳动”的成果,仅从劳动角度出发根本不可能在数年内完成十数册的“物语系列”。在他笔下,由始至终强调的是一切乃由“兴趣”而生。事实上,正如波户冈景太指出在另一流行轻小说作家平坂读的《我很少朋友》系列中,作者也强调自己根据认为最易读的风格、最易写的风格以及最喜欢的角色设定等来完成。简言之,就是全面展示作者兴趣的作品。我想指出:由村上转移到今天“轻小说”的写作战场,本质上彼此同样受制于市场运作的限制。但更深层的变更在心态上:前者对外界的影响深切理解,也明白难以匹敌,写作的外向制约明显唯有以自嘲响应。后者不是对现实理解过分天真,而是采取以满足自娱来响应市场逻辑的方向。当趣味的共同体扩展至临界点的程度,于是就可以个人兴趣反过来带领市场走向。

双重间谍、大国博弈、地缘政治:福赛斯的小说世界

小说体现了福赛斯的全知全能,他懂情报工作,懂媒体,懂政治格局的“前世今生”,懂军事国防,懂航空技术,懂远洋海商……

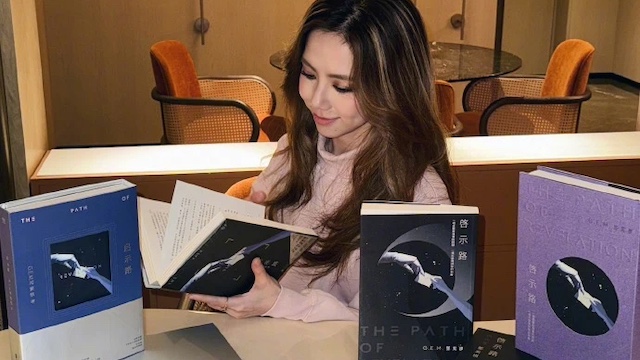

邓紫棋跨界写小说,热卖背后的出版营销新密码

数字化时代的出版业,实体书可谓艰难。自带流量的明星转型出书,确实是降维打击,但也引发出版业营销变革的话题。

做导演、写小说,这位男高音还把说唱与莫扎特相结合

被视为“多明戈接班人”的罗兰多·维拉宗在走红20多年后首次来到中国,于近日举行了一场别具特色的“拉丁小夜曲”音乐会。

这个爱写小说的中国建筑师获得了建筑界最高奖

“建筑有能力塑造人类行为和营造氛围,提供宁静和诗意的感觉,唤起同情心和仁爱,培养休戚与共的社区意识。”刘家琨表示。

时隔20个月再访华,日本新外相岩屋毅此次出访意味着什么?

中日双边关系都在向好的方向推进,“这种‘相向而行’是过去岸田政府时期所没有的。”