分享到:

- 微信

- 微博

2004年诺贝尔文学奖得主埃尔弗里德·耶利内克曾这样评价奥地利作家托马斯·伯恩哈德:“他是一位巨人。没有人能绕开他。”但对于中国读者来说,这位与彼得·汉德克并称战后德语文学双峰的作家仍颇为陌生。

马文韬自上世纪80年代开始阅读伯恩哈德的作品,并将其短篇作品作为教材在课堂上讲解讨论。后来陆续译介他的书,并在北京主持过伯恩哈德国际研讨会。

穿过北京大学东门的新建筑群走到西门附近,树木越加繁密,建筑则愈显苍老。对马文韬的采访就在外国语学院的一栋古旧办公楼里进行。借着伯恩哈德的《历代大师》,马文韬逐渐打开了话匣子。

马文韬是伯恩哈德在中国的主要译介者,《英雄广场》等三部戏剧也将于4月出版。马文韬认为,伯恩哈德与卡夫卡的相似之处在于,作品不直接取材自现实生活,关注人生的根本问题。但他们的表现方式不同,伯恩哈德作品中突出的不是卡夫卡笔下的隐喻和悖谬,而是把夸张作为主要的艺术手段,这在小说《历代大师》中体现得淋漓尽致。

《历代大师》、《维特根斯坦的侄子》和《我的文学奖》都是马文韬最有兴趣的作品。

《历代大师》的主人公雷格尔,是一个从事批评的艺术家,集画家、音乐家和作家身份于一身的所谓“精神人”。30年来,雷格尔以研究历代大师为生命的支柱,但妻子的死让他悲痛异常,他一下子明白,历代大师其实并非自己的精神支柱。于是,大师们的完美形象瞬间坍塌,从海德格尔到贝多芬,众多哲学、文学与艺术巨匠成了他抨击的对象。这种抨击是一种夸张的发泄,却又带着独到的洞见。不过,这个傲视一切的“精神人”也是一个矛盾体,他一方面相信存在完美的艺术,否则在这卑劣的社会中就会绝望,另一方面又以他深邃而锐利的眼光推翻了“完美”的存在,只有这样他才能生存。

“作为译介者,直到现在,我也不敢说自己完全理解了伯恩哈德。”在马文韬看来,伯恩哈德逝世至今二十几年,还不足以让人们对他作出客观透彻的了解。“他属于那种无法以现有的标准来衡量的天才。也许他离我们越远,我们才越能理解他。”

批判中有温情

第一财经日报:伯恩哈德是你最感兴趣的当代德语作家之一,为什么?

马文韬:他是一个很特别的作家,有着极其强烈的个性。当然,个性是每个人都有的东西,但在他那里,可以说发挥到了极致。作为作家,他不迎合市场,不趋炎附势,甚至不追求名利,他是一个连家庭羁绊也没有的、真正意义上的富有个性的特立独行的人。他说“只有真正独立的人,才能从根本上做到真正把书写好”。

他的第一部作品发表后就得到了德国最高的毕希纳文学奖。后来由于领奖,以及自己应邀担当文学评委的亲身经历,他开始鄙视一切奖项。当然,这种特立独行的基础是,他的作品一向是备受关注的,所以他在经济上并没有后顾之忧。他不必为了发表作品去做他不愿意做的事情。他甚至声言拒绝诺贝尔文学奖。他的书里绝对没有肤浅拙劣的煽情,而是全神贯注地表现在一个蔑视精神价值的时代,人们的种种精神苦恼,对精神的贬低和敌视如何造成物质主义的泛滥,滋生猪栏理想和土豪行为,使社会充斥平庸和愚钝。他的书对我们认识当今时代很有现实意义。

日报: 那么《历代大师》一书是如何体现他的创作主旨的呢?

马文韬:比如说《历代大师》中的雷格尔经常有长篇大论的抨击,从历代大师到现实社会,从政府机构到博物馆,甚至到餐馆厕所。比如他从批判莫扎特音乐的煽情、贝多芬音乐的咆哮,说到人们今天谈论垃圾,谈论毁掉一切的化学,然而音乐在这方面有过之而无不及。今天工业技术的发展使音乐变得无孔不入。无论你走到哪里,商店还是餐馆,大街还是小巷,到处你都得听音乐,这些复制的廉价的音乐首先会把人的听觉破坏,然后会逼你发疯,将你毁掉。言辞极其夸张,但是仔细想想,是很有道理的。

日报:太多的嘲讽和抨击,会不会因为过于极端而失去人性的温暖?

马文韬: 这就要说到他文学创作早期和晚期的差别了。他发表于上世纪六七十年代的作品中的世界,充满愚钝、冷漠、疾病、苦痛、疯癫和暴力,但是到了80年代,他的作品也开始有了温暖的光明的东西,他开始写人的友谊和亲情。这种变化在80年代表现得非常明显。《历代大师》,还有《维特根斯坦的侄子》和《水泥地》都是非常明显的例子。

《历代大师》中很大篇幅讲述的是雷格尔与妻子之间的关系,非常温暖。在某种意义上可以认为这反映了他与他的“命中贵人”斯塔维阿切克女士之间的浓厚情感。其实可以说,这就是《历代大师》这本书的母题。

讲真话

日报:在你看来,是什么因素让伯恩哈德的写作在80年代发生了这样的转折?

马文韬: 在此期间,斯塔维阿切克女士去世了。她被伯恩哈德称为“命中贵人”,比他大35岁,在他成长的路上功不可没。还有一位他的好友,也就是上面提到的维特根斯坦的侄子也离开了他。失去好友的悲痛也许让他的内心深处变得更柔软,也更懂得情感。另外,伯恩哈德在此期间还发表了传记性作品《孩子》,描写了对其一生影响更加深远的他的外祖父。这些促使他在80 年代写出《历代大师》等几部作品,还有一个原因,就是他的疾病加重了,他知道自己时日不多,必须把深藏心中的情感表达出来。

日报:为何在当时的奥地利会产生这样一位桀骜不驯的、对社会问题深恶痛绝的作家?

马文韬:他是一个私生子,刚出生就被母亲交给外祖父母抚养。后来回到母亲身边,不久便因与母亲和继父不睦,被送进一个纳粹思想统治的教养所,之后到天主教会寄宿学校读书。后来高中没有读完,到一家位于地下室的食品店当学徒。不久后患上肺病,过早地面对了死亡的威胁。这些经历让他体验了亲情的缺失、社会的冷漠、制度的残酷。因此他不能容忍忘却历史、粉饰现实,不能容忍对精神的敌视、愚钝和卑劣,不能容忍消费主义和习惯的力量大行其道。

二战结束后,他看到社会上普遍存在忽视和否认奥地利在战时追随纳粹犯下的罪行。有纳粹历史背景的瓦尔德海姆当了两届联合国秘书长,80年代又成为奥地利的外长和总统。他对此十分愤怒。这在《历代大师》等一系列作品中有充分的体现,也是戏剧《英雄广场》的社会背景。

日报:生活中,你也依然感受得到《历代大师》产生的影响吗?

马文韬:他的作品对人的影响是潜移默化的。他书中那些反常的、具有种种怪癖的人物,读起来并不让人反感,读得多了会感到,本已习惯了的日常生活中的某些现象,变得不正常或者怪诞起来。新闻媒体报道的一些暴力事件以及种种弊端,会让我想到伯恩哈德书里面对愚钝和卑劣行为的抨击,虚构和现实交织起来。他的书敢于讲真话,而且以夸张的艺术手段设法让人读懂。读了《历代大师》你会从主人公雷格尔的讲述中,从他对种种弊端的抨击和自嘲中了解社会和你自己。

双重间谍、大国博弈、地缘政治:福赛斯的小说世界

小说体现了福赛斯的全知全能,他懂情报工作,懂媒体,懂政治格局的“前世今生”,懂军事国防,懂航空技术,懂远洋海商……

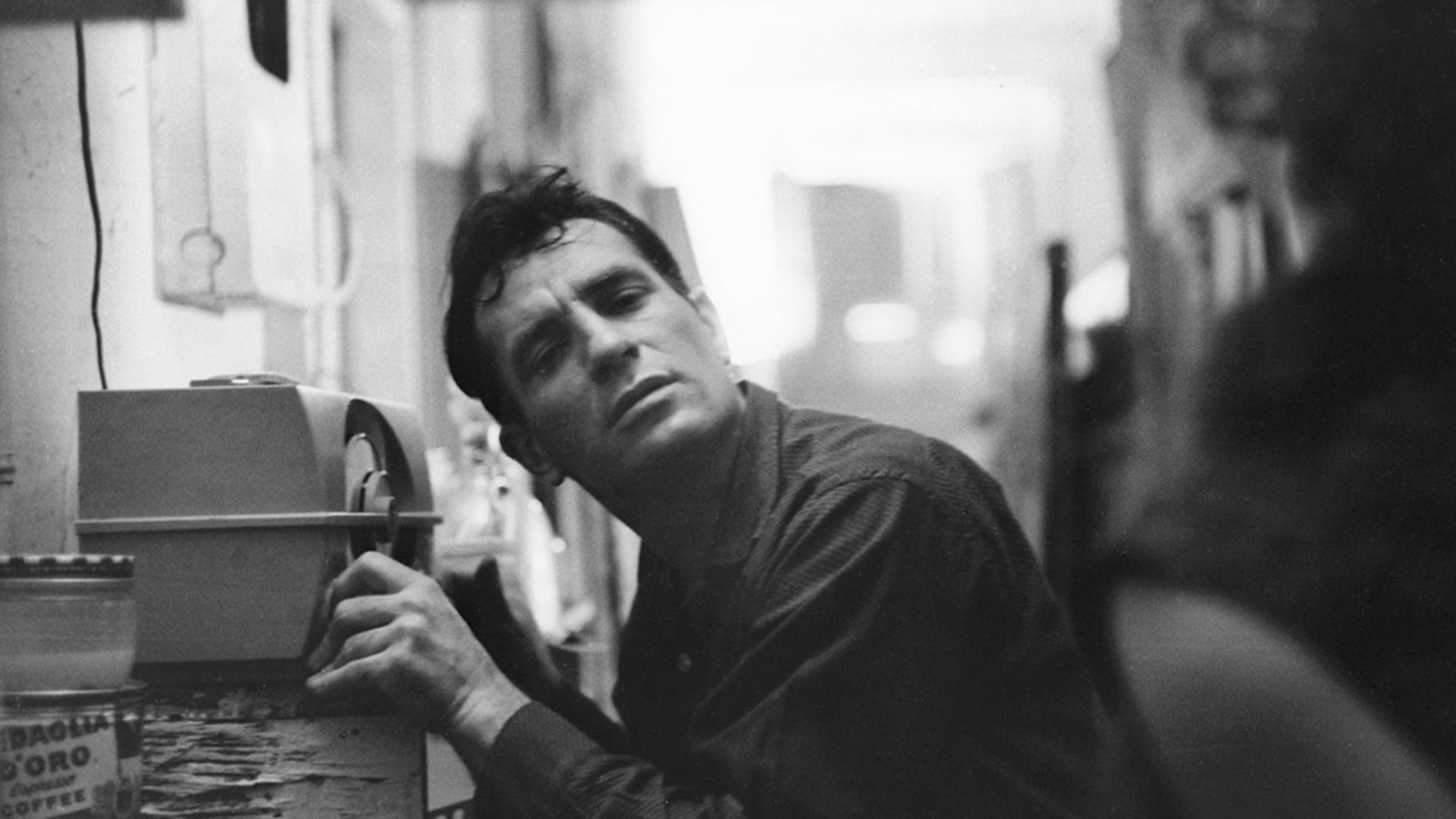

从“垮掉的一代”到“在路上”,凯鲁亚克的反叛和自我寻找

今天的文艺青年,如果把自己的人生目标设定为较高收入群体,无论是在欧美还是在中国——那么你应当读凯鲁亚克。

已致10人死亡!奥地利突发校园枪击案,政府与欧盟齐谴责

奥地利格拉茨市一所学校发生枪击案,目前已造成至少10人死亡。

奥地利校园枪击事件造成至少10人死亡

格拉茨市一所学校当天上午发生枪击事件,造成至少10人死亡,另有数人受伤。

战争、家族沉浮、宇宙之声,这群青年创作者为何投身远方

“水手计划·走向现场”艺术展呈现了19位青年创作者的作品,他们通过文学和艺术回应时代与世界的变迁。