分享到:

- 微信

- 微博

对新鲜度高的莼菜来说,过多的调料和辅料都是累赘,反而破坏莼菜的清雅之气。用莼菜做汤是最为常见的吃法,只要一锅开水、一勺食盐、一撮肉丝放入就可烘托其精华。

去杭州寻访莼菜的路上,我想起了喝莼菜汤的滋味。每年5月初到9月份,家里的餐桌上时不时能见到莼菜的踪影,清香恬淡、余味回荡。

莼菜的特点,就在于包裹在外面的那层滑溜溜的黏液。越是新鲜的嫩芽,这黏膜越厚。所以,新鲜莼菜是会和唇齿捉迷藏的,喝汤的时候,口中滑入几颗莼菜,要想咬到它们可不是一桩容易的事情。最好抿着嘴,用舌头逼住它,贴近上颚,再立刻用门牙咬断,咀嚼一番,咽下,还能品到回甘。让人想到莼菜的另一个名字“水中碧螺春”,从形态和味道这点来看,这个名字还是切题的。不过,对于性急的人来说,汤中的莼菜大都被囫囵吞下去的,能够品味到的仅是它留在汤里的清爽气味。吃莼菜,慢悠悠的心情也是一味好调料。

与我一起同去杭州寻访莼菜的画家沈正红就出生在莼菜产地双浦镇。上世纪80年代,他的家乡人便开始了莼菜种植,但当时的他并不爱吃这种极为清淡的菜肴。“当时谁要吃这些啊,又没什么味道,都是出口日本。”30年过去,他渐渐喜欢上了莼菜,每年都买上一大桶。人们对莼菜的喜爱与阅历和生活条件有关:它既不饱人,也不下饭,适合在饱足之后悠悠喝上一碗。

说是西湖莼菜,但在杭州,真正的莼菜产地却并不在西湖边,而在灵山风景区水库周围的双浦镇。沈正红说,20多年前,从仁桥开始直到灵山风景区的水库边上,莼菜种植绵延近5公里。但现在,眼前的双浦镇已成了一片商业地产和一些重要机关的驻扎地,早不见水田痕迹。“这些年来,莼菜的种植规模正在急剧萎缩。”只有少数人还在坚守。而就全国来说,莼菜分布在江苏、浙江、江西、湖南、四川、云南等地,其中尤以太湖、西湖和苏北高滨湖最为盛产。“现在杭州这里种植莼菜的只剩下灵山村那几片地了。因为建设用地的扩张,也因为莼菜对水质要求很高。”他说。

水库的馈赠

乍看之下,灵山村是个整洁、富裕的村庄,村里满是簇新的楼房,街道上有专门的保洁员打扫卫生。时值初夏,目之所及的每一座山都被碧绿覆盖,偶见山路蜿蜒其间,算是为这铺满的绿色留白透气。也许是年轻人都出门上班的缘故,村庄的白天极为宁静,几乎听不到一丝声响。村民沈加贵家门口,一条黄狗正在阳光下打盹。

60岁的沈加贵抱着外孙出来迎接我们。他肤色黝黑,微有驼背,种植莼菜十多年,打理着3亩莼菜水田,他的手指显得比一般人更为粗壮和弯曲。

沈加贵已经记不清从哪一年开始种植莼菜的了,“总归有十好几年了”。在这个过程中,他亲眼看到,莼菜种植面积越来越少。当我问他是不是水质环境的原因时,他摇了摇头,说:“是因为田都被迁了。”

沈加贵说,从前,双浦镇之所以能够成为莼菜种植地,得益于附近的板壁山水库。莼菜对水质的要求很高,要求水质澄清,底土肥沃,还需要生存在活水之中。“20℃到30℃之间是最好的水温。”现在,莼菜种植已经退守到距离水库最近的灵山村一隅。不过,仁桥依然保留着一个莼菜交易中心,每天下午4点,都会有人在那里收购莼菜。而制作灌装莼菜的加工厂则已经被迁到了萧山、富阳。双浦镇当地仅仅有极为粗略、简单的加工,以延长保存时间。

莼菜为睡莲科莼属,多年生宿根水生草本植物。所以,莼菜的种植只需在最初一次栽种即可,以后每年只要调整、施肥、除草。据沈加贵说,莼菜种植一般都在上半年完成。

种植的时候,将莼菜的根埋在土里,行间隔大约在82厘米。“相隔太近会让根茎相互纠缠。”沈加贵说话简洁,带着浓浓的乡音,如果不借助沈正红的翻译,我很难听懂。

第一年播种下去以后,大约一年之后就能采摘。以后的每一年,这些莼菜都需要得到悉心料理才能获得好的收成。杂草是最令沈加贵头疼的问题。因为莼菜根之间每一行相隔距离较大,杂草就有了更大的生长空间。现在,到他家莼菜田中去看,可以看到水边挂着一排排网篓。沈加贵介绍,这是捕小龙虾用的。这些龙虾是为了帮莼菜们清除杂草的。“只是,草少了,龙虾也会吃莼菜,所以,有时候要捕捉一些上来。”

种植莼菜的水不但要温度合宜,还得是活水。村里那几片莼菜田地势高低错落。一开闸门,水就从高处流向了低处,当地人用这种方式来控制水温、水量、也保证了水的含氧量充足。

片片皆辛苦

沈加贵房子后不远处便是种植莼菜的水田,这里几乎被一片片状如睡莲的叶子所覆盖,正午的太阳下,碧绿的叶子泛着油光。精华藏在这绿叶下面,那是莼菜的幼叶和嫩芽。这幼叶卷曲起来,形如梭子,外面包裹着厚厚的一层黏膜,摸起来极为滑手;而嫩芽只是莼菜叶尖端的一点点,黏膜更厚,口感也更嫩。莼菜成长的速度很快,三四天一过,原本卷曲的幼叶就会渐渐褪去黏液,舒展开来,如撑起的绿伞浮到水面之上。此时,原先卷曲的莼菜变得更大、更漂亮了,但食用价值却已消失殆尽。

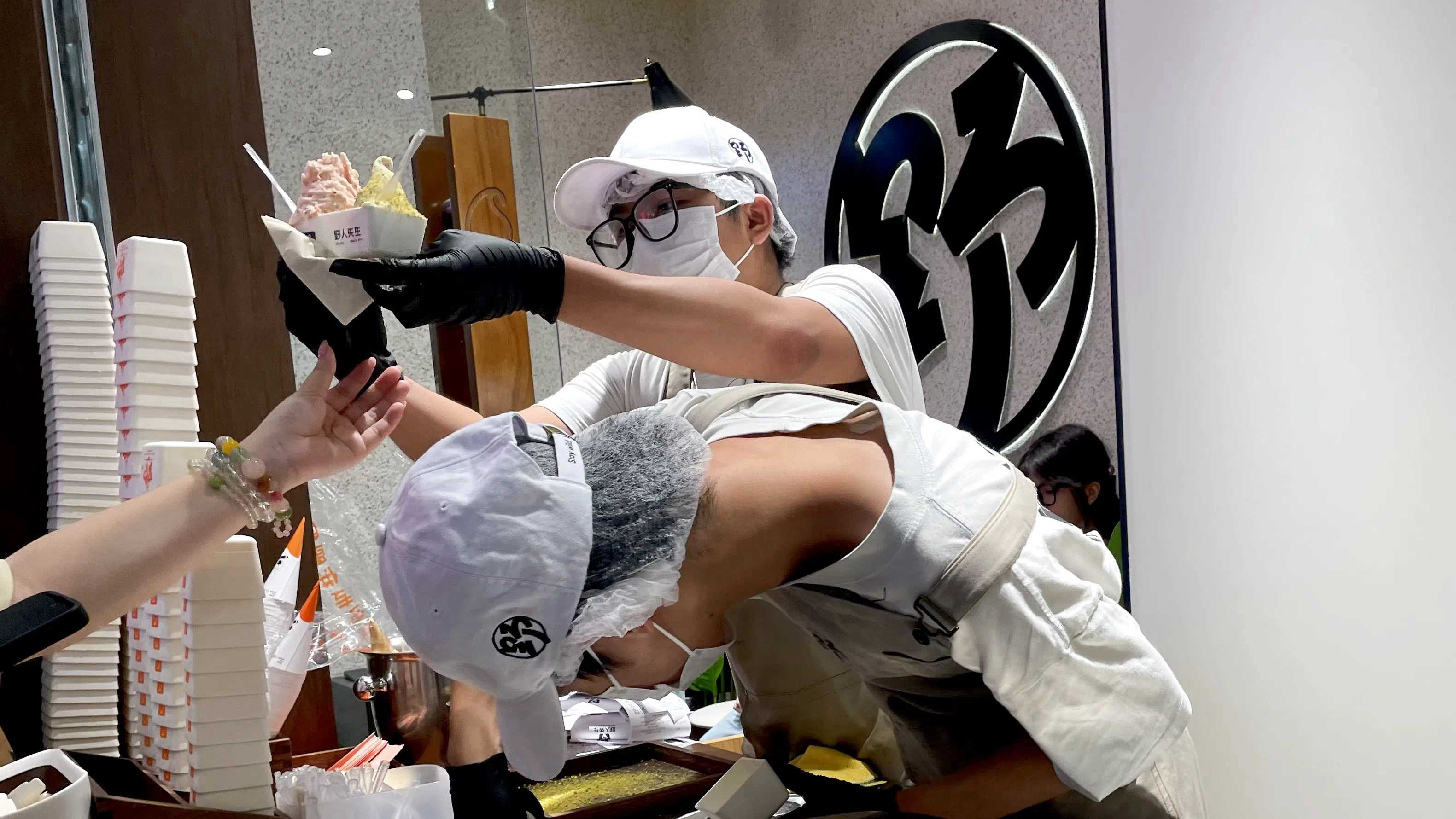

她整个人趴在船上,只有头部和手臂伸出船体,脖子梗着,双手伸到水中采莼菜,这样的姿势,好几个小时都不会得到调整。

所以,对于采摘的人来说,时间压力可想而知。村里负责采摘莼菜的大都是年过半百的妇女。我们去水田看莼菜的时候,沈加贵的妻子沈大妈正匍匐在一条船上摘莼菜。船上有篷,可以略微遮挡太阳。她整个人趴在船上,只有头部和手臂伸出船体,脖子梗着,双手伸到水中采莼菜,这样的姿势,好几个小时都不会得到调整。长此以往,极易损害颈椎。

沈加贵告诉我,沈大妈需要每天从早上5点开始采摘,直到下午两点收工。一天下来,人的脊椎和脖子几乎都保持着同一姿势。比起很多蔬菜和粮食的种植,莼菜的采摘依然沿用着最为古老的方式,人很难借助机器完成这细致的任务。

将一天摘得的莼菜用扁担挑回家后,她和家人们又要开始将老叶、幼叶、嫩芽择开,分装在不同的容器中。“嫩芽的价格更贵,出口到日本去。日本人很挑,他们只要嫩芽。”

到了午饭时,沈大妈从船上将采来的莼菜放到两个大桶里,随着我们一起去村中的小餐厅吃饭。来此地吃饭的大都是本村居民,吃的也是乡村家庭中的常见菜肴。

分拣莼菜也是一件颇有技术含量的活儿。莼菜滑手,沈大妈一手掐住老叶,另一只手的大拇指用力一掐,速度很快。在沈家,下午分拣莼菜的活计由全家四口人合力完成。因为,要赶着下午4点之前到仁桥的交易市场去卖掉。现在,沈加贵手中的莼菜收购价格已经从上世纪90年代中期的3~4元,涨到了十多元,嫩芽卖得更贵。

莼菜生长很快,十多天后,又会长出一茬,采摘又要从头开始。整整5个月的采摘期中,沈大妈必须每日保持这样的工作节奏。不论高温暑天还是大雨瓢泼。这段时间里,只有一种情况下才会放弃采摘。“风大了只能休息,因为会把船掀翻。”沈加贵说。

转瞬即逝的绿

一直以来,从此地出口到日本的莼菜都只要一点点芽儿,连幼叶都弃之不用。而在中国,则恰好相反。“这里,幼叶卖得更俏。”所以,一般每到此时,莼菜就出现在各个饭店的时令菜单上,端上来的往往是只有叶子。而漂浮在水上的老叶,则已是明日黄花,一斤售价仅为8毛。沈加贵也不知道收购商要这老叶作何之用。

吃莼菜,要的就是那股新鲜劲儿。双浦镇上有加工莼菜的作坊,这加工也不是为了增味,仅是为了延长保质期。工人们将莼菜放在开水里一汆,放入白醋,封装入玻璃罐中,销往饭店和菜市场。只是这样的灌装莼菜的清新之气已经被破坏,味道和新鲜程度相差甚远。远离产地的饭店里所售卖的大都是这种罐装莼菜,吃这种莼菜,不是不懂莼菜,便是实在想要尝鲜的无奈之举。

对新鲜度高的莼菜来说,过多的调料和辅料都是累赘,反而破坏莼菜的清雅之气。用莼菜做汤是最为常见的吃法,只要一锅开水、一勺食盐、一撮肉丝放入就可烘托其精华。

记得有一年,因为朋友赠予的莼菜太多,就尝试了一种奢侈的吃法:炒莼菜。将莼菜与肉丝同炒。最后发现,这是一种极为失败的吃法,炒出来的莼菜入口黏腻,少了滑爽和清新。

看来,莼菜本就属于水,与水相伴也是它得宜的吃法。

离开灵山村已是下午,我带着从沈加贵那儿买来的莼菜坐上返沪的车。沈正红一路上都在赞叹莼菜下到锅里时,片刻间颜色转换的美妙情形:“一定要看看莼菜进入开水时的情景,那种绿,粉粉的,漂亮之极,是任何颜料都调和不出来的。”