分享到:

- 微信

- 微博

八十年代的中国是什么样?高领毛衣、中山装、搪瓷杯,一切仿佛就在昨天,可现在的中国人只能去照片里寻找记忆。在上世纪中国国门刚开的时候,这个国度吸引了许多西方媒体记者来见证古老文明与现代化的碰撞痕迹,其中就有法国人阎雷(Yann Layma)。

他的经历几乎就像是小说家虚构出来的一样,出生在法国布列塔尼,成长在图尔,父母都是艺术家,从小鼓励他做梦。“在我小时候,爸爸给我盖了个船型小屋,贴了张足有四米长的世界地图在墙上,每天我就对着它做梦、想着去全世界旅游。”他在十二岁时和家人去埃及旅行,十四岁时便搭便车开始游历欧洲大陆。

当阎雷在自己位于北京北五环附近的公寓里接受《第一财经日报》采访时,他已经是个功成名就、刚有了可爱宝宝的人。十年前一场严重的躁郁症使这位53岁的摄影师看起来显得有些虚弱,但他将近三十年频繁在中国各地行走的阅历使他足以用中文进行谈话。他总喜欢用“梦”这个字眼,令人迷惑到底是真的“梦境”还是比喻义的“梦想”。

“16 岁时我做了一个梦,梦见我在中国生活,很神奇。那时候中国刚刚改革开放,第一次签发针对个人的外国人旅游签证。我听到这个消息就睡不着觉,我要学习摄影,我要学习中文,我要拍中国改革开放。他们在叫我,我应该去。”

从那天开始,阎雷便开始学习摄影并逐渐积累出丰富的实战经验,他在1984年获准自由进出巴黎爱丽舍宫,为当时的总统密特朗拍摄了一年的政坛生活照片,成为法国唯一一位获此殊荣的摄影师。不久之后,他还成为第一个进入朝鲜拍摄的西方摄影师。于是在1985年,阎雷终于以自由摄影师的身份踏入中国,并在接下来的30年里共拍摄了60多组关于中国的摄影报道,出版了四本关于中国的著作。他的大型摄影集《中国》于2004年在全世界六个国家和地区同步发行,印量达几十万册,这也使他成为在西方影响最大的中国题材摄影师。2005年,他因在中法文化交流方面的突出贡献而被授予法国骑士勋章。

近日由后浪出版公司推出画册《昨天的中国》,以《中国》为底本,甄选并增补部分未公开发表的照片,重新编排成册,呈现从1985到2000年间处于转型期中国乡村与城市的日常生活、经济起飞和社会巨变,用镜头为整个中国创作一幅饱含生命力的肖像。这是阎雷行走拍摄中国三十年作品首次在国内出版。

1986,浙江,杭州,西湖

梦一样的中国故事

“在广州,人们贪婪地着迷于所有的新兴事物:第一个溜冰场,第一个带有浪漫情调的场所,第一批个体商店,第一批自由市场。好奇的民众身着毛式上装,排着队来到白天鹅宾馆看展览,着迷地看那纸扎的假山,挂着红纸灯笼的瀑布,以及把整个展馆搞得像伟大领袖结婚礼堂的大理石地板。”在《昨天的中国》画册里有几篇阎雷口述的文章,在他描述下刚刚改革开放的广州城充满了新奇的场景。

于是他端起相机四处贪婪地拍摄:往墙上刷着标语的人、躺在交警台上休息的年轻人、往可乐瓶口里端详的小孩,还有火车站里踟蹰的异乡人、绿皮车厢里散漫的旅人、卧铺车上发呆的女人——在这些发型、着装、场景都具有明显年代感的照片里,却藏着鲜活的故事。

“我不喜欢新闻,不喜欢跟大家挤在一起去拍某个明星,我喜欢从自己的角度去拍,挖掘自己感兴趣的故事。”他对《第一财经日报》说,“向全世界杂志读者介绍好的文化、不同的文化。”

他喜欢北京城简朴的灰色氛围,认为这里尽管索然无味,但这个城市有一种过时的魅力:城市散发着斯巴达式的诗意,没有汽车的大街上演着一出“自行车的芭蕾舞剧”,古老胡同中进行着隐蔽的生活。“我喜欢花好几天的时间在北京火车站待着。对我而言,这座既像宝塔、又像斯大林式远洋邮轮的建筑是整个中国的中心:农民们从遥远的乡下来到这里,战士们从这里奔向自己的老家,城市居民去看望分散在全国各地的亲人。”

真正为他带来巨大声名的倒不是中国的城市,而是偏远山区里的壮丽风景。1990年前后,阎雷到广西三江和贵州黎平一带拍摄侗族人们的生活。从来没有见过外国人的乡民从开始的疑惑“你是鬼吗?是从月亮上掉下来的吗?”,到几个月后把他当做老朋友——他可以花半年的时间真正和拍摄对象相处,用最大的耐心和善意等待他们放松下来接受摄影机的存在。后来出版的摄影画册《歌海木寨》在国际上引起很大轰动,外国游客和文化人类学者蜂拥而至。

1993年,他又到云南元阳拍摄哈尼族,图片专题《山的雕刻者》以及同名纪录片再次取得巨大成功。那云烟弥漫的梯田、乡间村民头上的斗笠几乎成为很多年来西方世界对“中国”的既有印象,同时无数摄影奖和电影奖使阎雷真正跨入了国际级摄影名家的行列。

九年后阎雷再次回到侗族乡村,可这一次他没有拍到一张满意的照片。“侗楼拆了,年轻人进城了,没有梦一样的故事了。”阎雷说。

1988,山西,大同

纪实摄影的黄金年代

上世纪八九十年代,也刚好是美国《国家地理杂志》为首的国际画报、杂志发展到最黄金的阶段——全世界的印刷期刊都倾向于利用高质量的专业摄影图片来作为封面故事、或者特别专题,这为他们带来了巨大的影响力和利润,于是杂志社对摄影师也都很慷慨。“过去一个优秀的图片专集可以卖到20万至30万人民币,可现在最顶尖的作品最多也只能拿到6、7万块钱。”阎雷告诉记者。

而同时,摄影师决定做的选题由自己来选择,杂志给予支持的话就可以花上几个月、甚至半年的时间去操作。他最出名的几个系列,如哈尼族、侗族和之后的武当山都是在当地住了半年之久。

“可是现在,现在这个事业很快都没有了,很多报纸都不在了、杂志也没钱,有名的摄影师都活不了了。过去可以花六个月拍一个专题,现在只有一两个星期。”他说,“现在很难做这样的事情,虽然我还是喜欢拍,但这已经挣不了钱了。”

以前用最顶级的莱卡相机作为随身“武器”的阎雷,现在也开始用数码相机拍摄。他承认科技进步带来了巨大的便利,方便拍摄、容易获得、技术门槛相对降低,可是高质量的专业图片却没了市场。

“过去真正的独立国际摄影师全世界大概总共就三百个左右,而他们现在都改行做别的了,开旅馆、当作家、陪旅行团、当老师。可是当了老师之后跟学生讲这个以后不能被当做专业,却又很矛盾。”阎雷脸上露出苦笑。他自己也毫不例外地开始另谋生计:最近正开始帮中国的有钱人去法国购买豪宅和城堡。

“是这世界变化快,不是我不明白,”他顿了顿又补了一句俏皮话,“而且是一个老外。”

现在回忆起来,阎雷像是所有经历过年少时光的长者一样,语气中充满怀念。“那时候很穷、不自由,很多地方不开放,但我却不害怕。警察来抓我,我还吓唬他们说‘你知道我是谁吗?’虽然碰到了很多危险,但中国仍然是最安全的。对外国人,中国人不会经常发脾气、吵架。”

他的骨子里已经深深印上了纪实摄影的痕迹,不会在专业照片里表达出任何个人的视角。尤其是当拍摄人物时他一直在追求那个完美境界:所有人都当他不存在。摄影大师马克吕布曾教过一个像舞蹈般的摄影技巧,动作放慢,装作看别处,手里的相机准备好随时拍下来。他一边说,一边起身演示——于是看到这位大腹便便的外国大叔操着口字正腔圆的普通话解释慢动作拍摄,整个场景有趣极了。

阎雷长期受到中国道家思想的影响,因为在小时候被测试出超乎常人的155智商,所以他很宿命地认为正是它使得他做梦梦到中国,成就了这样一番丰富精彩的人生。甚至摄影只是个借口,他更愿意把自己看做是个专业旅行的旅行家。而接下来阎雷还在继续做梦,一个是想跟国家领导人习近平生活一个月,像几十年前跟拍密特朗总统那样;另一个是想回法国重新拾起自己的蝴蝶收藏,建个博物馆。

这个热爱中国的“老外”,仿佛正在努力重新开启自己的黄金年代。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

中国患者数量过千万,白癜风的治疗困局在哪

国内白癜风的治疗缺乏特效药。

中国已要求本土企业避免使用英伟达H20芯片?外交部回应

外交部发言人林剑回应,我不了解你提到的情况。

韩中议员联盟:乐见韩国对华旅游团限时免签,有必要研究个人游有条件免签等后续政策

韩中议员联盟会长金泰年表示,最近在中国国内,与团队游相比,以家庭、朋友为中心的小规模个人旅游需求在增加。

李强同欧洲理事会主席科斯塔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同主持第二十五次中国-欧盟领导人会晤

李强指出,希望欧方坚持市场原则,为中国企业赴欧投资提供公平、公正、非歧视的营商环境。

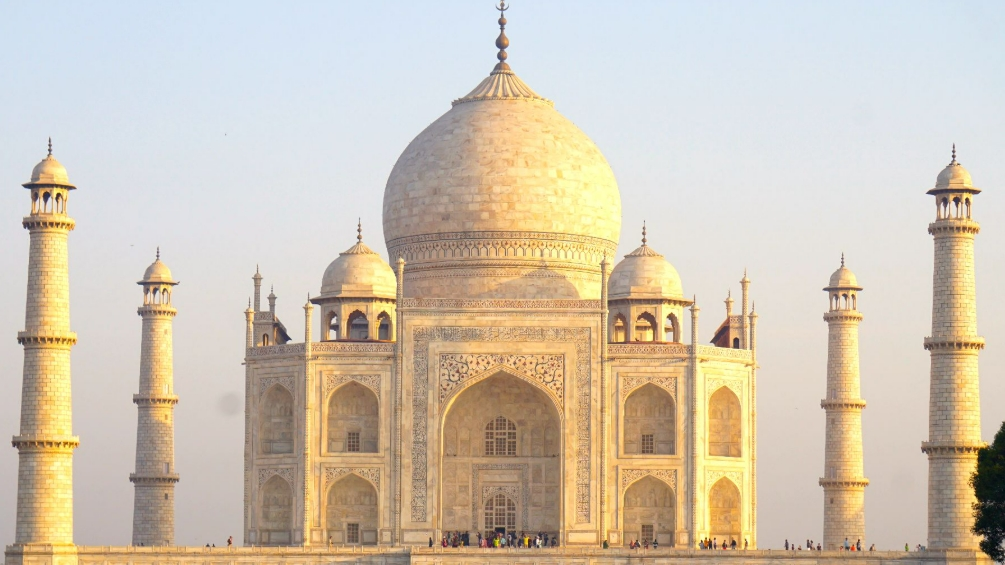

印度恢复向中国公民发放旅游签证

自7月24日起,中国公民可申请旅游签证到访印度。