分享到:

- 微信

- 微博

在电视剧方面,四大名著、功夫题材、其他类型的古装节目,以及现代家庭剧,取得了比较好的“走出去”的成绩。

投资人李一峰认为,《爸爸去哪儿》在新加坡反响平平,背后折射的其实是文化隔膜。“节目中涉及到独生子女等中国特有的文化背景,在东南亚很难找到共鸣。”

“80后”国人的电视记忆,肯定少不了《莲花争霸》、《亲心唤我心》等经典新加坡电视剧,李南星、范文芳等影视明星因而在上世纪90年代红遍了中国内陆。但随着中国对内容投入的加大,以及目前已经凸显的对国际市场的需求,如今越来越多的电视内容反向输出至东南亚,而新加坡往往是第一站。

今年的上海电视节也体现了这一趋势,举办了“打造‘海上丝绸之路’之中国内容走进东南亚暨中新媒体人交流会”。与会的坦当(上海)投资管理有限公司创始人李一峰告诉第一财经,广电总局“一剧两星”的政策,迫使中国的内容制作商越来越考虑海外市场,而身处“华人文化圈”的东南亚可以被看做是文化传播的前沿和枢纽。在海上丝绸之路的政策下,这样的内容传播市场兼具市场和文化双重意义。

“真人秀”井喷!

新加坡新传媒是新加坡最大的无线电视集团,下辖两个中文频道:8频道和u频道,前者是一个以家庭收视群为主的娱乐频道;后者以集合咨询及精选的亚洲节目为主,针对25岁至54岁白领上班族。

新传媒总裁温玉君在会上介绍,集团引进的中国内容逐年增加。“一方面因为中国电视内容在质量上的提高,另一方面则是因为越来越多的人会到国外旅游工作,通过节目这个窗口,可以让他们了解国外的生活习性,文化差异等等。”以2015年为准,新传媒引进超过800个小时的中国节目,覆盖戏剧、综艺节目、资讯节目等。“新加坡电视频道多了一个可供选择的高素质产地的国家。”她告诉第一财经。

上世纪90年代以来,中国电视剧开始规模性出口分销,以《成吉思汗》、《雍正王朝》为主的优秀历史正剧,在亚洲市场创下了不俗的收视业绩。1994年,《三国演义》在泰国播出时引起轰动,而日本NHK电视台刚播完第一遍后又应观众要求重播。东南亚则一直是中国电视剧输出的主要地区之一,因为那里华人众多,而且文化习俗相近。《永不瞑目》《香樟树》《粉红女郎》等剧都曾进入过这些国家电视台的黄金时段。

“在电视剧方面,四大名著、功夫题材、其他类型的古装节目,以及现代家庭剧,仍取得了比较好的‘走出去’的成绩。”李一峰说。他举例,2008年到2010年,泰国(泰三频道)播出87部进口电视剧,其中包括中国内地26部,香港15部,台湾电视剧18部,所以中国内地的电视剧至少在(泰三)这个频道已经占到一个非常重的份额。此外,缅甸翻译了《金太郎的幸福生活》《步步惊心》《甄嬛传》等剧目,“目前东南亚市场,包括越南等,中国的节目还以其他的方式播放,比如说盗版碟之类的。”他说,中国内容在这一个区域的影响力日益增大。

无论从数量还是收视时段上,国产剧都曾占领过早期的东南亚市场。近年来势头虽然不错,但也面临着韩剧抢占市场份额的状况。“引进的中国剧还是以古装为主,现代剧如《杜拉拉升职记》在本土的接受度并不高。”温玉君说。

包括真人秀在内的综艺节目,近几年在东南亚市场非常火爆,“近期中国的综艺节目水平非常高,都属大制作,有绚丽的服装、舞台背景,并砸重金邀请中国内地和港台明星聚集。那些百花齐放的才艺秀,常常让新加坡的观众看到目瞪口呆、叹为观止。”温玉君补充说,在新加坡,最受欢迎的综艺节目有《中国好声音》《最强大脑》《中国达人秀》等。

拥有600万华人的马来西亚,对华语内容的需求则更加强烈。在马来西亚,占市场份额63%的付费频道Astro中文视界为当地440万家庭主妇提供影视服务。作为华人业务的副总裁,朱志恒负责频道所有的中文内容。他介绍,Astro每年采

购中文节目6000小时。采购标准有两条:一是当红的节目,二是有话题性的创新节目。

文化差异和文化共鸣

“红的节目好买,有话题性的创新节目难找,”朱志恒解释,因为涉及文化差异和文化共鸣等问题。“虽然600万华人是蛮多的,尤其是他们还是有中华文化概念的华人,但相较而言,马来西亚的华人比较传统。”

从新加坡的华人节目收视率上也能一瞥端倪。温玉君介绍说,当地观众比较偏爱古装神话剧以及适合全家观看的选秀、亲子类节目,相近的文化背景让这些题材容易被接受,而《杜拉拉升职记》等时装剧的受众就比较少。在资讯节目方面,以美食为主的节目广受好评,比如《舌尖上的中国》等,而现实题材如《大国的崛起》在收视上就备受挑战。

值得一提的是,在国内可谓现象级的综艺节目《爸爸去哪儿》,在新加坡反响平平。温玉君的解释是“节奏太慢”。李一峰却认为,这背后折射的其实就是文化隔膜。“《爸爸去哪儿》涉及到独生子女等中国特有的文化背景,在东南亚很难找到共鸣。”

香港浸会大学电视学院副院长文树森认为,中国内容想要以东南亚为窗口,更好地向世界输出,必须要做好“文化适应”,这一点可以向韩国学习。近年崛起的韩剧以文化接近的市场作为突破口,成功实现电视剧产业的国际化。现阶段中国电视剧进军海外,仍应以文化接近性市场为突破口,积极挖掘韩国、日本、新加坡、马来西亚、印度等国的消费潜力,研究这一区域受众独特的审美心理和文化偏好。

“韩国人先是吸收好莱坞讲故事的方法,学习技术性的东西,然后最早再通过新加坡的电视市场,吸收东南亚乃至整个华语圈的感觉,了解共鸣度在哪里。”文树森以为,这就是韩国模式能够快速突破的原因。

想要很好的传输“文化”,必须改变“分销”的思维。“目前中国的发行商就像一个贸易公司,只要负责卖节目就可以了。这个概念要改一下,你们先要了解马来西亚,东南亚整个区域,跟我们一起去开发品牌。”朱志恒建议,中国的综艺节目在开发过程中,就要清晰地认识到,节目是做给整个华人看的,而不仅仅是中国一个市场。

目前中国内地影视制作机构,还比较缺乏“多国同步的意识”。节目大多在境内制作播出后,再谋求海外分销,制作上缺乏从大中华地区考虑的视角。朱志恒觉得,中国电视已经到了一个比较好的时期,应该探索国际联合制作,一起制作研发和播映全新的电视剧模式,打造娱乐的“海上丝绸之路”。而广电总局一剧两星的政策也倒逼内容商从制作阶段就更多地要去思考国际市场的问题。

但共同开发不能停留在交换演员的层面上,要做到对市场的共融共通。在国际联合制作方面,需要尊重对方文化习惯。“比如说现在在东南亚比较强的节目,都是历史剧,唱歌节目,不是现代剧,现代剧就碰触到太多文化。不仅是马来西亚,印尼的华人也是蛮传统的,他们更喜欢看到中国的发展,而不是中国的现在。”朱志恒说。

在共同模式开发的道路上,《中国好声音》走在了前面,不仅将播映权卖到了新加坡,也将在当地举行海选。“这一点对我们来说是非常振奋的。但在口味的接受度上是有一定困难的,我们需要找到两方都能够接受的有共鸣的题材。”

专访中国银行新加坡分行副行长:一站式服务助力中国企业“高质量出海”|慧眼中国

新加坡和东盟已成为中国企业出海的重要目的地之一。

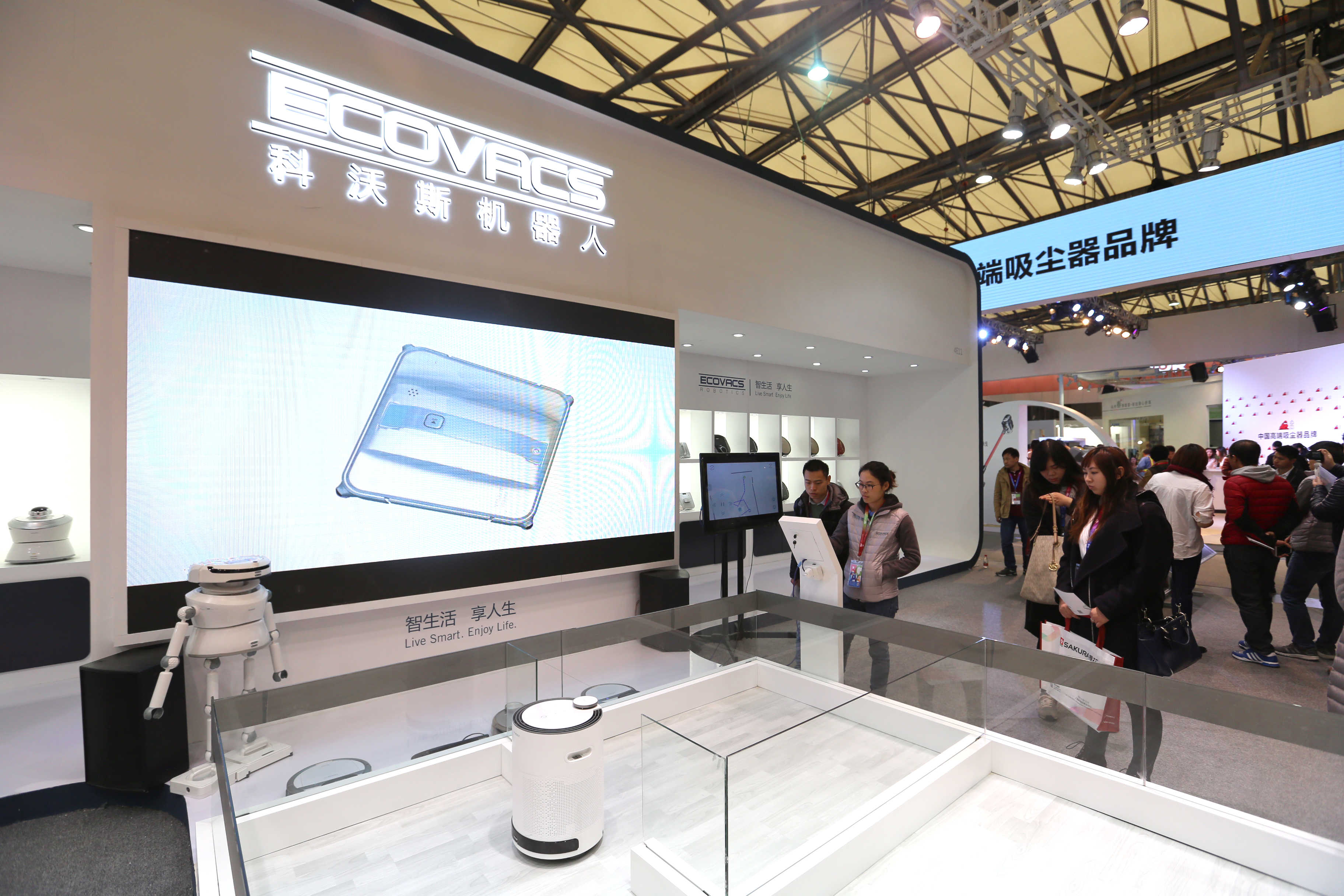

渗透率不足10%,中国品牌已占比80%!越南成扫地机器人新战场

中国品牌目前已占八成的份额,挑战在于如何进一步普及并维持良性竞争。

中企东南亚出海热潮:新交所成为资本“跳板”

截至2025年7月,中新ETF互通机制下已上市10只跨境ETF产品,总资产管理规模突破30亿元人民币。

一财全球人文沙龙特别场:狮城循迹,侨批银信联通世界记忆

侨批真实记录了中国海外移民艰辛奋斗的心路历程,也见证了中华儿女开拓进取又不忘根脉、身处异地仍心系家国的深厚情怀。

《2025年网络视听内容创作者白皮书》发布

《白皮书》以行业和创作者的双重视角,解析网络视听行业的现状与趋势。