分享到:

- 微信

- 微博

编者按:

衣服的功用最初是御寒蔽体,尔后渐渐演化为身份、阶级、地位的象征。不同时代的服饰变化,往往揭示了审美及社会风潮的轮转。在《衣不蔽体》中,作者赤桦由文史资料、书籍、影像入手,观察穿衣打扮背后的故事。

经授权,第一财经节选部分内容以飨读者。

今天女人的内衣,款式和内涵大同小异:保护身体,或放纵身体。保护,放纵,都是女人自己的选择。这样的民主自由,是走过相当漫长曲折的路程后才取得的。女人内衣同其外套一样,也是在与掌握话语权的男人无休止的斗争中,逐渐形成进而取得独立地位的。

今人熟悉的女式三角内裤,是从十九世纪西方男人内裤演变而来的。那时,欧美女人内裤长至膝盖,颇似今日女人外穿的七分裤。女式三角裤,曾被视为挑衅男权最明火执仗的符号。十九世纪的美国,宗教势力强大,主宰着人们精神和肉体,是社会道德秩序至高无上的监督者。然而,男人一面挥舞宗教这把利剑,要求女人品行端庄,一面又要她们轻佻可及。品行端庄变现在服装上,便是以曲曲折折的式样隐藏女人身体,摧毁她跑步或疾走的欲望。有教养的女人,步态如微风划过水面,轻盈和煦,赏心悦目。

女人同时又被看成是满足男人欲望的客体,又必须是唾手可得的。于是,隐藏在跌宕起伏外衣下的十九世纪或维多利亚时代的女人,基本不穿内裤。要穿,也只能穿开裆灯笼短裤。如果穿封裆裤,这女人一定被视为模仿男人的佻薄之流。

由英、美、法联合制作的故事片《心火》再现了这一细节。瑞士女子伊丽莎白为了替父亲还清债务,把自己出卖给英国贵族查理三个晚上。在海边酒店相会的第一个晚上,伊丽莎白脱去厚重的外衣,一条长至小腿的白色开裆内裤赫然出现。出卖肉体和接受出卖仿佛都是道义上的,然而那开裆裤却颠覆了道义,更像反讽男权之虚伪,反讽男权为女性设置的所谓道德标准之谬妄无稽。

异国男人对内裤开裆与封裆的道德阐释,让人记起中国的一个娃娃皇帝——汉昭帝。《汉书》说,昭帝八岁登基,天子年少,“政事一决于光”。大臣霍光专权,染指朝廷与后宫。昭帝十二岁大婚,皇后是霍光六岁的外孙女上官氏。为了防范宫嫔宫女亲近小皇帝,于是宫中女子“皆为穷绔,多其带”。穷绔近似今天的裤子,前后有裆,用带系住,还不是完全的封裆。这样做是为了防御的需要:一是阻挡宫女勾引天子,坏了皇后独享雨露、独揽孕育太子的事;二是阻挠天子企图荒唐时,不那么方便。史书没有交代令宫女穿穷绔究竟有多大作用,反正娃娃皇帝在位十三年,二十一岁就归了西。汉昭帝是病死还是他杀,至今仍是一桩历史悬案。这事发生在公元前几十年,比维多利亚时代早多了。可是,男人对女人是万恶之源的认识,却如此相似。

东西方女人被禁锢的肉体与灵魂,在十九世纪下半叶迎来了解放的黎明。社会的进步使上流社会、中产阶级、职业女性有了直接介入男性群体的机会。在男性社会的默许下,她们开始穿上漂亮的裙装参与到专属男人的体育运动中。

上流社会的一些男人主张民主自由,允许女人同他们一道在溜冰场上旋转,在网球场上步履蹒跚地挥动拍子,或昂首挺胸地骑自行车,等等;但整个社会而言,鼓励女人在运动场上夺取胜利的人寥寥无几。

参与体育运动,促使女装从里到外发生了史无前例的根本性变化,首先是思想前卫的女性穿上了男性象征的长裤。进步服装杂志推波助澜,乘机刊登一些具有革命意义的内衣广告,女人内裤居然以两条腿分开的形式呈现在大众眼前。

嚣张的广告旋即惹怒了卫道士,说这不是简单的平面广告,是别有用心。教会也以“道德领袖”姿态,出来指指点点。结果,广告中的女式内裤再出现时,裤腿又叠在了一起。

真正在服饰上动摇男权根基的,是二十世纪初横扫整个欧美大陆的现代舞蹈狂飙。充满情欲暗示的伦巴、摇摆舞,把美国上流社会和中产阶级的男女圈了进去。女人同男人一起公开演示着一场集体的狂欢,她们狂热而恣意地同男人一起扭臀摆腰,要在疯狂的肢体摆动中获得肉体和精神的快乐,挣脱男人为她们预设的窈窕淑女的角色定位。商人适时地开设了大众舞厅,便宜的入场券让普通阶层的女人获得了涉足舞厅的社交机会。

上流社会和下流社会的女人都在跳舞。伦巴和摇摆舞,肢体动作剧烈,穿维多利亚时代的紧身胸衣,就限制了自己在新潮社交舞中放纵。从前上流社会流行的正式交谊舞,要求男人和女人严格按照既定的舞步,矜持地旋转,身体不可有丝毫摇摆。摇摆就是浪荡。当然,女人身体牢牢禁锢在塑造蜂腰身材的束腰紧身胸衣中,胸衣有若干层,面料多是坚固的亚麻、帆布、棉布,并且还用鲸鱼骨加固。如此这般,女人想摇摆也摇摆不得。胸衣压迫了正常的呼吸,稍微剧烈的运动就可能导致晕厥。沉湎于伦巴和摇摆舞的女人们,迫切需要解放身体,于是,轻便的胸罩应运而生。

柔软轻便的胸罩,让跳摇摆舞的年轻女性欣喜若狂,却把卫道气得咬牙切齿。鲸骨紧身胸衣塑造了男人眼中完美迷人的女性身材,又杜绝了女人身体随意晃动勾引男人。因此,在象征的意义上,鲸骨胸衣是女人坚守妇德的盾牌,放弃鲸骨胸衣,拥抱胸罩,无疑是放弃自律。

然而,极端女权主义者也曾号召女人放弃胸罩,随着二十世纪六十年代性革命的爆发,她们还当街焚烧为强调女人乳房而加了钢托的胸罩。她们对胸罩有很深的怨恨,视它为男权强加给女性的精神枷锁的物化表现。这个光天化日下的焚烧行为,更像是争平权的象征,挣开了枷锁,意味着和男人站在了一个平台上。六十年代的女性,出门依然是要穿胸罩的,她们更多是选择轻便、轻薄甚至所谓无痕的款式。后来的女权主义者,理性而温和,不刻意在穿衣打扮上向男性靠拢,也不刻意在服装上搞出动静。所以,她们也会流连于凸显女性妩媚的胸罩,也会为心仪男人穿撩拨性趣的情趣内衣。

《衣不蔽体:二十世纪中国人的服饰与身体》 赤桦 著

广西师范大学出版社 2017年10月

文章作者

“菜场女作家”书写村镇女性的故事|国庆书摘

多年以后,偶有小辈问起当年遥遥数百公里的跨省婚姻,品梅的解释只一个字:命。

舞剧《青衣》十周年再登台,王亚彬用身体讲述中国故事

“青衣”从来就不是某个具体的人,她是东方大地上瑰丽的、独具魅力的魂。王亚彬抓住了她,并让她成为了自己。

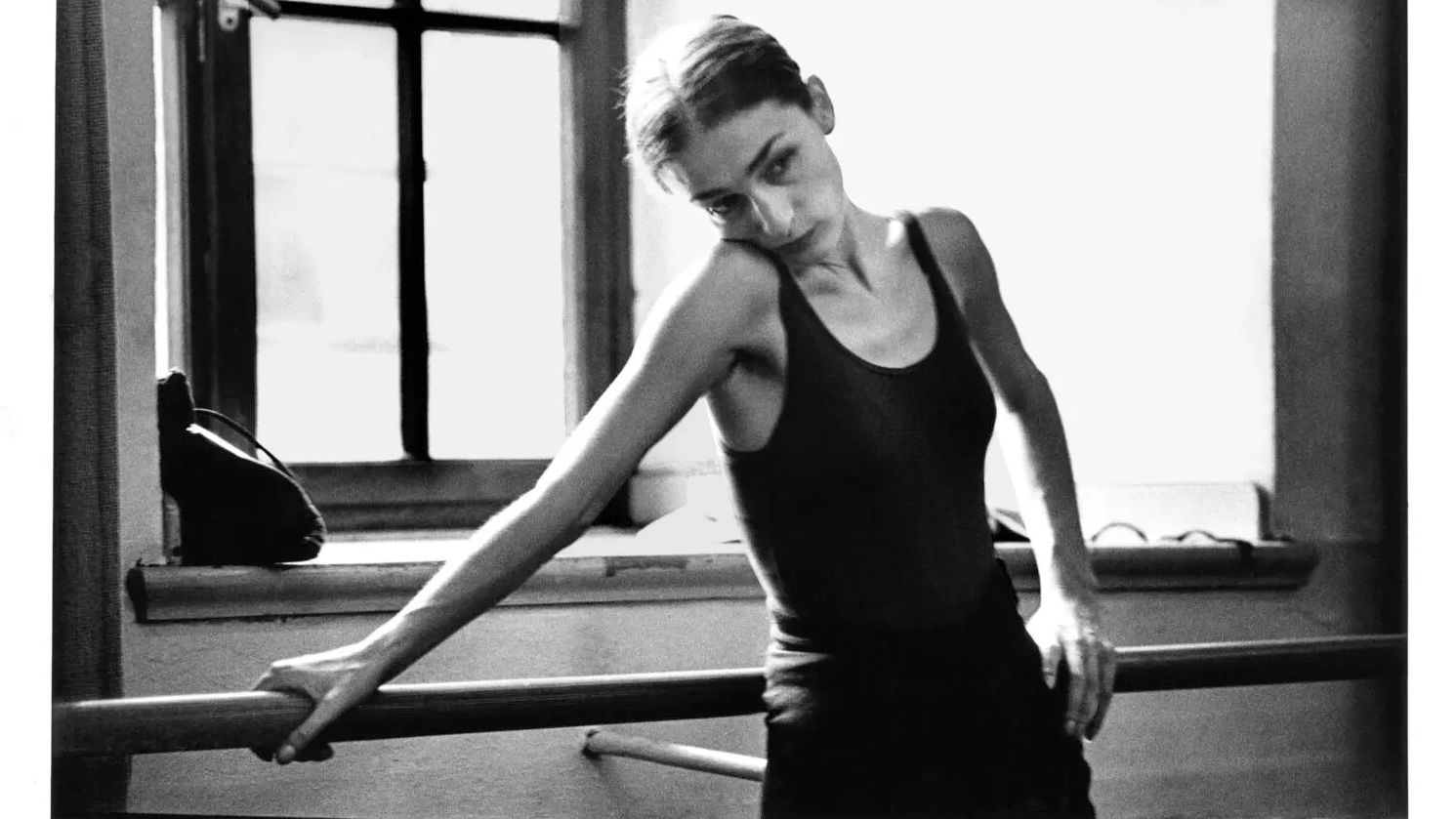

皮娜·鲍什去世16年,“现代舞第一夫人”的魅力还在攀升

皮娜·鲍什的名作《交际场》将在上海国际艺术节上亮相。

深度|40岁女性如何坦然面对生育

卵巢是女性体内为数不多需要“提前退休”的器官。在辅助生殖中,最让医生感到无助的就是年龄。

收藏女艺术家作品的女性收藏家:女性是一种眼光

女性藏家通过自己的感受、理解和阐释,参与构建着艺术的价值系统。