分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

据外交部此前公布的消息,从15日开始,中国国务委员兼外交部长王毅将应邀对日本开启为期3天的访问,并将同日本外相河野太郎主持召开第四次中日经济高层对话。

上海国际问题研究院世界经济研究所副研究员陈友骏对第一财经记者表示,目前正处于中日关系发展的关键节点,处于中日关系转圜的重要窗口期,王毅作为中国国务委员兼外交部长,他对日本的访问是对中日关系现阶段发展的肯定,也是对未来中日关系发展的谋划,从这个意义上来说,此访的重要性不言而喻。

重要性不言而喻

在11日的外交部例行记者会上,外交部发言人耿爽宣布了王毅的访日行程。在被问及王毅访日时将讨论哪些话题,以及中方期待访问取得哪些成果时,耿爽表示,王毅国务委员兼外长这次正式访日,是两国加强高层交往和沟通的重要举措,我们希望双方通过此访增进互信,积累共识,管控分歧,进一步巩固中日关系改善势头。

“从近期各方的对话和动向来看,日本国内,尤其是日本政界对于中日关系的转圜,及推动向好的呼声在不断放大。” 陈友骏说,同时日方也通过日本商界等多方渠道向中方传达了对中日双边关系转圜的愿望,应该说这样做是符合中日双边关系交往中的政治逻辑的。

今年是中日和平友好条约缔结40周年,此前种种迹象显示中日双边关系向着回暖的方向发展。

今年1月28日,王毅在北京钓鱼台国宾馆与日本外务大臣河野太郎举行会谈。在此次会见中,双方同意以今年《中日和平友好条约》缔结40周年为契机,加强各层级交往。双方认为高层交往对两国关系改善发展具有重要引领作用,同意尽快召开新一轮中日韩领导人会议并为此营造适宜环境。

同日,河野还和国务院总理李克强进行了会谈,前者表示日本各界对全面改善日中关系充满期待。日方期待尽早举行新一轮日中韩三国领导人会议,欢迎李克强总理正式访问日本。

在3月20日上午十三届全国人大一次会议闭幕后,李克强在会见中外记者时,有日本媒体问及中日关系相关问题,当时,李克强表示,今年是《中日和平友好条约》缔结40周年,应该遵守和坚持《中日和平友好条约》等中日四个政治文件的精神和共识。如果说两国关系现在出现了“小阳春”,要防止“倒春寒”,要让中日关系向着持续稳定的方向发展。

李克强还说,一段时间以来,中日关系确实出现了改善的势头,安倍首相多次邀请我访问日本,我愿意在中日关系持续改善势头的氛围中,积极考虑今年上半年结合出席中日韩领导人会议正式访问日本。

而本月9日,王毅在北京钓鱼台国宾馆又会见了一位“河野”,此人是日本国际贸易促进协会会长河野洋平,也是河野太郎的父亲、资深的“知华派”外交家。双方就中日关系、“一带一路”合作及双方共同关心的问题交换了意见。

近8年来首次重启

在前述外交部例行记者会上,耿爽表示,王毅国务委员兼外长此次访日期间,还将与日本外相河野太郎主持召开第四次中日经济高层对话。

日本媒体也引述该国外务省的消息称,在行程安排上,王毅15日将与河野太郎举行会谈,16日出席讨论贸易、投资等经济课题的部长级中日经济高层对话。预计在日中外长会谈上,还将围绕东北亚局势、缓和包括钓鱼岛在内的东海局势交换意见。与此同时,王毅还将推进可能在5月于东京举行的日中韩首脑会谈的相关环境完善工作。

陈友骏称,中日高层之间的机制性互访实际上从2010年之后就中断了,王毅此次访日能够重启中日高层之间的机制性互访,是此访的又一重要意义。

中日经济高层对话开始于2007年12月,但自2010年8月在北京召开以来,因种种原因对话一直处于中断状态,此次是时隔约7年半再次举行。日中双方主席分别由河野太郎和王毅担任。

目前,日方放风称,对话中日方将就安倍的外交方针以及“一带一路”等,达成可通过相互合作推进实施的共识。同时,有意就合作完善亚洲的基础设施建设等达成一致。此外,针对美方发起的贸易战,日中双方也有可能围绕自由贸易的重要性交换意见。

“现在主要的问题,用一个不恰当的比喻来形容就是‘只闻楼梯响,不见人下来’。尽管日方有很多积极的表态,尤其是对‘一带一路’的肯定,希望对‘一带一路’进行战略性对接,但并没有实际举措。”陈友骏认为,“所以未来如果中日关系有所突破的话,我觉得更多的应该放在如何对接,或者怎样对接的问题上。这应是中日双方可以通过协商或谈判,达到更好效果的。”

另据日本媒体报道,日方有意以可能在5月举行的日中韩三国首脑会谈为契机,实现安倍晋三访华和中国国家主席习近平尽早访日,从而推进两国关系。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

共话全球经济破局之道,热议AI发展趋势,重磅嘉宾齐聚腾讯财经达沃斯愿景晚宴

来自国内外30余位著名学者、商业精英和政界人士,围绕“智绘新局,对话共赢”这一主题,共同探讨AI发展新趋势,寻找经济发展新动能。

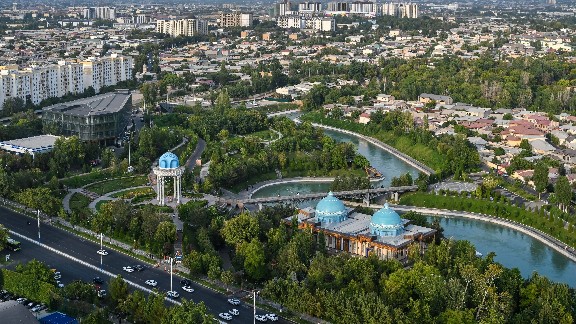

破千亿美元!中国成中亚各国第一大贸易伙伴,当地“淘宝”创始人怎么看?

中国与中亚双边货物贸易首次突破1000亿美元大关。

年末全球贸易答卷:有望首破35万亿美元,AI引领与风险并存

报告认为,正是由于美国政府关税政策的反复,导致企业面临的不确定性在今年尤为突出。

美乌代表称日内瓦会谈“取得进展”; 王毅:中方敦促日方早日反思改错,不要执迷不悟;前三季度结婚登记同比增加超40万对 全国29个省份延长婚假丨早报

第一财经每日早间精选热点新闻,点击「听新闻」,一键收听。

中国看透了高市早苗

历史反复证明,以“生存”为名的扩张,往往通向自我毁灭的深渊。