分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

“修复壁画就像是给人治病,即便发病原理一样,但是因为个体差异,采取的治疗方式也会不一样。”敦煌研究院专家于宗仁说,“要先搞清楚壁画的材料和工艺,在此基础上针对发病区域来判断如何修复。”

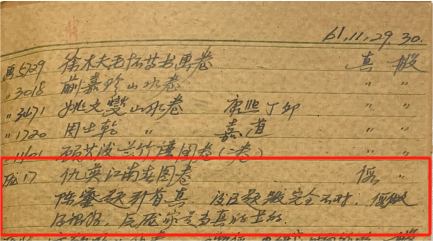

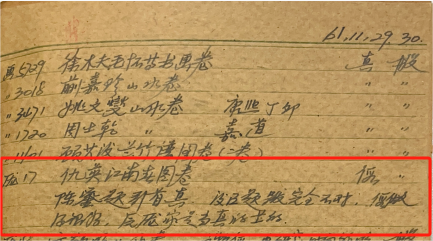

自1944年敦煌成立保护机构以来,一代代研究人员已通过科学手段修复了280多个病害石窟内的5000多平方米的病害壁画。谈及这些数据,个性严谨的于宗仁提醒记者,280多个洞窟的修复,有很多是针对局部病害的,“不要让人误以为这280多个洞窟都是整体修复”。

于宗仁入职敦煌研究院已经18年,自兰州大学化学专业毕业后,他本来有去北京工作的机会,但最后还是选择了比家乡更偏远的敦煌,“两个工作就是两种人生。”

“(我们)这行特别需要热爱和情怀,如果想挣大钱,那就不可能选择这样的工作。”已经是甘肃省古代壁画与土遗址保护重点实验室副主任的于宗仁,站在自己参与制定修复方案的石窟内对第一财经N+记者说。

“面壁30年”是于宗仁一位同事的微信名。闲聊中,他提起这位上世纪70年代来到敦煌研究院工作的老同事,长年“面壁”,练出了一手修复壁画和彩塑的高超本领。他长年累月地在石窟里对着墙上的壁画搞修复,自我调侃为“面壁30年”的修行,满是自信和自豪。

第一财经N+采访团队当日一早抵达莫高窟景区附近的敦煌研究院办公室区域,走在排列着古朴小楼的整洁林荫道上,几乎可以忘记刚刚乘车穿过的黄沙戈壁。

依托于敦煌研究院的国家古代壁画与土遗址保护工程技术研究中心于2008年正式成立,科研楼内的实验室里,精密仪器整齐排列,看起来颇为高端。了解文物保护与修复,还是要去第一现场,于宗仁带着我们去往洞窟现场。

第一站,是规模宏大的莫高窟第98窟。这里的修复工作从1998年开始,2013年基本完成,但最后的收尾工作目前还没有彻底结束。“20年其实还是有点快了。”于宗仁说,“目前我们的保护工程有进度要求,类似的工作在欧美许多国家,进度都是由修复师来决定的,需要的时间更长。”

据考证,第98窟约修造于公元925年到931年期间,是晚唐五代时期归义军节度使曹议金的功德窟,“敦煌遗书”中称其为“大王窟”,占地面积185平方米,壁画总面积约693平方米,现存塑像四身。由于洞窟位于石窟群最底层,受水分入渗、风沙等因素侵袭,壁画病害严重。那幅气势恢弘的经变图壁画,几乎看不出修复的痕迹。“修旧如旧”是必须遵守的原则。

修复现场施工前,要进行大量资料收集、病害研究、材料分析、实体试验的工作,充分准备后确认方案,再针对空鼓、裂缝、酥碱等不同类型的病害进行修复。施工过程中,需要随时根据具体情况来调整方案。

于宗仁负责修复前期的研究与方案制定,查看存在哪些病害问题并进行评估,确认每种病害存在的面积和分布特征,形成一张完整的病害图,精确标识出洞窟不同区域的病害问题。然后,对洞窟内部的微环境进行至少一年的检测。大窟内上下不同高度的微环境都有差异,通过数据收集结果可以判断出环境变化对文物的影响。

前期工作完成后,对病害的认识是否准确还需要在实验室里进一步研究,此后还会在洞窟现场以最小面积做现场修复实验。之后再放置一段时间,看它在自然环境中的反应是否符合预期。最后,才开始工程实施阶段。

与大佛为伴

莫高窟第130窟正处于修复之中。入口被围栏遮挡,需要走下一段阶梯进入洞窟。此窟开凿于唐开元、天宝年间。窟内塑有莫高窟第二大佛,也称南大佛。佛总高26米,为石胎泥塑弥勒倚坐像。洞窟窟形为上小下大的方锥形覆斗顶窟。甬道南北壁上部各开一龛,下部分别绘有供养人像;主室南北壁各绘高约15米的巨型菩萨坐像一身,上部为宋代所绘飞天,是敦煌石窟中最大的飞天图像。窟前保存有西夏殿堂遗址。

顺着由钢管、钢板搭成的层层脚手架阶梯上行,每层都设有警示标识、防护措施和适量的光照。在标牌上显示“十二层(23.04m)”处,我们正好站在了大佛低垂的眼皮下。

大佛头部有足足七米高,虽然不太符合人体比例,但是这样的处理完美地利用了人们从底层仰望时产生的视觉差。弥勒佛庄严慈祥的表情得以更真切地展现给信众。借助脚手架,在高空中近距离平视佛头,很难不为大唐艺术之美所震撼。大唐盛世的社会财富、工匠们的宗教信仰,都一一化入那细长优雅的眉毛、半闭的双目、挺立的鼻梁与饱满的嘴唇,令人感动。

“多少年来我们的工作不断地规范化、科学化,比如这个脚手架,看起来很基础,但是与建筑工程用的那种有明显差异,要适合文物修复工作。”于宗仁说,早期的脚手架就是用木头搭起来的、需要借助手电打光,后来随着国际合作的推进,细节都越来越精细、严格。安全防护标识、层位标识、电源、台阶、防火装置等的配置都比较齐全。

在大型洞窟里,如果不是因为工程搭建起辅助架构,研究者们平时也很少有机会上到高处仔细观察。靠近顶部的巨大飞天,衣饰上有大量以沥粉堆金工艺做出来的线条图案,极为精美。

刚来到敦煌时,于宗仁每每进窟都会受到极大的震撼。这么多年过去,震撼逐渐转变为冷静,成为了热爱。“对于修复人员来说,最重要的就是观察。我每次上来看同一幅壁画,都会看到不一样的东西,发现很多隐藏的细节。”他说。

如治病救人

在以壁画精美而著称的莫高窟第254窟,敦煌研究院保护研究所修复师刘涛接受了第一财经N+采访。自从1986年他退伍转业来到敦煌研究院,他已经在这里工作30多年。现在每天来这座窟里进行修复的,是他带出来的徒弟。

254窟是敦煌最知名的洞窟之一,建于北魏,在隋代重修过一次,代表了莫高窟早期的艺术风格。它位于石窟群南区中层,内部空间不大,中心塔柱朝门立有交脚弥勒佛,塑像都具有北魏时期体态匀称、比例修长的特点。另外,窟内的壁画尤其精彩,北壁的“尸毗王割肉贸鸽本生”、“难陀出家因缘”,南壁的“萨埵以身饲虎本生”和“降摩变”等故事,讲述的都是释迦牟尼种种不平凡的经历。构图巧妙、线描熟练、色彩凝重,人物表情尤为精妙。

年代久远、文物保存完整、艺术价值珍贵,但这座重要的洞窟很少对公众开放。一个主要原因就是病害严重。

墙壁有裂缝、地仗松动;中心塔柱有一龛下沿开裂有坠落危险;一尊佛像颈部开裂、头部前倾;在窟顶、四壁等大片颜料起甲脱落,还曾被烟熏。

站在上层脚手架上,仰头就能看见顶部颜料龟裂成细碎的纹路,边缘微微翘起,似乎一点外力就会令其脱落。刘涛半辈子与这些病害打交道,“起甲与否跟年代是不是久远没有关系,主要看当时所使用的材料。”他说,“宋代的壁画特别容易起甲,因为那时候的墙抹得特别光滑,颜料里面的胶质无法渗透,只能停留在表面。”

烟熏也是起甲的原因之一,因为烟里的焦油成分会与颜料产生反应。在过去的两千年里,每逢庙会,就会有信徒在石窟里住几天,生火做饭烟熏火燎,墙角和屋顶的壁画受到极大的伤害。“严重的地方什么都看不清楚。但是我们现在对于烟熏病害还不允许大面积修复。”刘涛说,目前还没有找到更合适的修复材料和方法。

“空鼓”在254窟也很常见,颜料层与下面的土层分开了,长此以往就会脱落受损。现场修复需要先除尘,再用针头或是皮管向内部注射修补材料,最后以外力按平。十厘米见方为一个标准作业单位,一个熟练的修复师一天内最多只能修半平方米左右。

新手通常都跟着师傅做辅助工作,累积大量观察,慢慢才能上手。

2002年,刘涛当了十几年学徒之后第一次单独负责修复项目。后来敦煌研究院开始承接国家任务,在莫高窟里打磨熟练的修复师被派往全国各地的文物保护单位,修复当地的壁画与塑像。刘涛每年都有大半年待在外地,参与了西藏萨迦寺、山西临汾东岳庙以及甘肃天水、山西太原等地古迹的修复。

刘涛是敦煌本地人,小时候对莫高窟没有什么特别的印象,工作后才认识到这里原来有那么高的历史价值。亲戚朋友对他这份工作都特别尊重,“往小处说是积德行善,往大处说,莫高窟这么重要的工作也不是所有人都能做的。”与长年在洞窟工作导致患有职业病的同事相比,刘涛的身体状态很不错,他说,在石窟工作衣服要穿厚一点,棉马甲、护腰、护膝都要用上,洞窟阴凉得很,尤其是大型洞窟,久了很容易得关节炎。

“师傅以前跟我说过,文物跟人的生命是一样的,如果修坏了那就永远都没有了,所以修的时候一定要尽心尽力。”他说,“工作上可以允许有不到位,但是不能修坏,我们使用的材料很多都是可逆的,过几年老化了就再修一次。”

修复无止境

修复文物就像是给人看病,文物也像人一样面临不可避免的衰老,于宗仁和刘涛他们能做的,是尽可能地减缓衰老,让时间走得慢一些。

上世纪八九十年代,敦煌研究院开始与国际一流的文物保护机构联系合作,为之后的发展打下了良好基础。敦煌研究院保护研究所与美国盖蒂保护所(GCI)、日本东京国立文化财研究所、日本大阪大学合作项目研究实验室等机构保持长期合作,涉及化学、物理、工程地质、计算机、林学、建筑、测绘、摄影、气象等多个领域。

随着技术的成熟,敦煌研究院逐渐向国内外输出文物保护技术,承担重要项目。最近几年,于宗仁忙着带领科研团队在全国各地文物单位做修复项目,“敦煌研究院”成了业内的金字招牌。

“我刚入职的时候,研究所实验室条件、经费与国际一流机构都有很大差距,现在国家、公众、社会慈善人士都越来越关注,文物保护的意识也在提升。我跑了这么多文物保护现场,可能有些地方的文物级别比较低,所以在人员和资金上的支持力度不大,但是大家普遍都还是认可这是一件重大的事情。”他说。

尽管如此,特别愿意从事文物保护与修复这行的人还是很有限。“文保单位大都远离大城市,也正因为地理位置偏僻才会保留下来,可这与年轻人的社会需求是矛盾的。”于宗仁说,“文物还是很复杂的,我们每天做的研究都在不断接近客观本质,但是永远不可能认识到全部,所以没有止境。专业知识很重要,但是从我个人来说,还需要真正对这里抱有热爱。只有内在动力,才能不断地提升技艺。”

有时候,于宗仁会去莫高窟窟群对面山头的墓地走走,很多研究院前辈长眠在那里,可以眺望三危山和鸣沙山。每年清明节,研究院有很多人自发去那边献花。“论物质条件,今天与当年不可同日而语;但是论精神条件,今天来自各方面的诱惑和干扰更多。”他说,“在最早的一批开拓者之后,有我现在的老领导们,他们从前辈身上获得精神力量,也同样潜移默化地感染和激励着后来人。”于宗仁感慨说,“这么一个伟大的石窟跨越几千年,我们相比之下是微不足道的。机缘巧合从事了这样的工作,虽然时间很短但是也很光荣。”

刘涛还有几年退休,已经不再频繁去外地工作,每天早上八点坐班车上班,中午在单位食堂吃饭,下午六点乘班车回敦煌市区的家。两个女儿结婚后在西安生活,迷恋上文物修复工作的儿子则还要跟着学几年才能独当一面。

“现在特别想到处去看看我曾经干过的工作,前后对比看有没有发生变化,如果有变化是因为环境,还是因为自己当初没有做好。”刘涛把他修复过的一尊元代雕塑的照片设为手机屏保,时不时拿出来端详,眼中有慈爱,也有崇敬。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

一财全球人文沙龙:守护者的敦煌,被守护着的敦煌

此次特展基于中国敦煌石窟保护研究基金会过往30年的历史展开,通过敦煌基金会与敦煌研究院开展的各种公共展览为脉络,重新梳理展览本身作为艺术载体的意义。

江苏省委省政府成立调查组,对南京博物院文物管理问题开展全面调查

对南京博物院受赠文物保管处置中存在的问题,以及其他藏品安全问题,进一步全面深入调查。

国家文物局就南京博物院文物管理中的有关情况开展核查

国家文物局成立工作组,就南京博物院文物管理中的有关情况开展核查。

一次性信用修复政策来了!细则详解

政策实行“免申即享”,个人无需申请和操作,也无需提交证明材料。

独家丨探访缩编后的郑大一附院:临时转移患者、病房改造为宿舍,医生去基层轮岗

郑州大学附属第一医院宣布关停西院区,并对其他分院进行调整,将床位数由13810张缩减至7500张。