分享到:

- 微信

- 微博

近日据媒体报道,中俄间达成新的太空合作协议,签署了合作建设国际月球科研站谅解备忘录,将联手在月球打造空间站。

此次中俄合作,对双方都有重要意义。如果能顺利展开,就意味着中国历史上规模最大的一次国际太空合作项目诞生,同时也能进一步推进中国的登月计划。

人类在太空中的足迹,正一步步从近地走向太空深处。

今年恰好是人类发射第一个地球空间站50周年,国际空间站建成10周年。

有人说,空间站是人类离开摇篮生活,挣脱地球脐带的起始点;也有人说,空间站是人类成为跨星际物种的第一站......

不管怎样,每当我们仰望太空,空间站都是巨大的存在符号,不容忽视。

1、苏联:“礼炮1号”——人类历史上第一个空间站

为什么要建空间站?

1969年,阿波罗11号飞船抢先登陆月球后,苏联在与美国登月的竞赛中落败。从1969年到1972年,苏联研制的N-1运载火箭(苏联专为其登月计划开发的火箭)四次发射试验全部失败,加上资金严重不足,登月计划最终搁浅。

为了扳回一城,不甘心的苏联人将其重心转移到轨道空间站。该空间站可以与当时苏联最新的联盟系列飞船实现对接,航天员可以进入空间站长时间驻留。另一个动机则是想超过当时正在开发中的美国天空实验室计划。

恰好当时苏联正在开展军事用途的“金刚石计划”(Almaz),并且进展缓慢。于是,两者结合,苏共中央政治局很快批准了这项空间站计划,并将其命名为“礼炮”计划。“礼炮1号”(Salyut-1)应运而生。

开创近地太空竞赛新纪元

1971年4月19日凌晨3点40分,“礼炮1号”空间站在拜科努尔发射场成功发射,开启了近地轨道空间站新纪元。这是苏联的第一个空间站,也是人类历史上的第一个空间站!

刚刚经历了阿波罗登月的西方世界再次震惊了。这预示着苏联将再次在太空竞赛中扳回一局。

“礼炮1号”由传送舱、主舱和辅助舱三个舱室组成,是个不规则的圆柱体。长约20米,最大直径为4米,总重约18.5吨,内部空间99立方米。搭载了世界上第一个太空望远镜(猎户座一号太空天文台)及各种实验设备,在200多千米的低轨道运行。

此时苏联还不敢放松,因为“礼炮1号”还是无人状态。只有宇航员进驻,“礼炮1号”才能算是名副其实的空间站。4天后,苏联发射了“联盟”10号(Soyuz-10)宇宙飞船,搭载3名宇航员前往“礼炮1号”。然而天不遂人愿,飞船的对接舱口发生机械故障,对接后忙活了五个半小时还是无法进入,人类历史上第一次从飞船进入空间站的尝试付诸东流。

苏联人不甘心失败,6月6日,派出第二艘飞船“联盟”11号(Soyuz-11),并于7日成功对接,3名宇航员在空间站内总共逗留了23天,创下太空飞行时间的新纪录。

期间进行了实时电视转播,太空中星体的观测和拍照,测试植物在微重力环境下的生长以及一些医学实验等。这些任务看似平常,但在人类航天史上却都具有开创意义。

然而,6月29日,准备返回地球时,返回舱压力阀门被震开导致舱内急速失压,最终3名宇航员因急性缺氧、体液沸腾而牺牲。

多灾多难的“礼炮1号”在飞行175天后,于1971年10月11日坠入地球大气层烧毁。尽管整个任务历经坎坷,最后还付出了牺牲三名优秀宇航员的惨痛代价。但是无论如何,“礼炮1号”的成功升空标志着人类进军太空的步伐又进了一步,也证明了人是可以在太空中长期生存的。这就为以后人类建设更大规模的空间站,进行宇宙探索和开发活动,乃至人类向太空移民奠定了技术基础。

到1982年,苏联又相继发射了“礼炮2号”到“礼炮7号”空间站。除“礼炮2号”因故障失败外,其他全部成功。“礼炮”系列空间站,前后共分两代。礼炮1号到5号这些早期的属于第一代空间站,其特点是:重量20吨左右,只有一个对接口,因此每次只能与载人飞船对接,无法进行货物补给,人员在太空驻留时间有限。

第二代空间站礼炮6号和7号做出了改进,有两个对接口,可以同时接受载人飞船和货运飞船的对接,居住舒适性和在天上自我维持的能力大为提高。其中“礼炮7号”在轨飞行近10年,载人飞行时间长达800多天。

2、美国:不甘落后,发射“天空实验室”

*背景

就在美国赢得登月竞赛之际,苏联切换赛道直取近地轨道,密集部署礼炮系列。在其压力下,美国也将重点转向空间站建设。

早在1960年代初期,NASA就已开始论证以阿波罗计划为基础的天空实验室计划。因为已经有了土星5号(美国登月火箭),他们只需将其中的第三级箭体(Saturn IV-B)改装成空间站主体,即可一次性发射超大空间站进入太空,比起苏联的单模块空间站拥有巨大的优势。

1972年,“阿波罗”计划结束后不久,时任美国总统尼克松向全国宣布批准“天空实验室”计划,谈到了该计划的目标:“天空实验室”(Skylab)不是促进外太空探测的深入,而是为了获得关于太空的新知识以改善地球上的生活。”

*结构

“天空实验室”是一个多舱室组合体,主要结构由工作舱、过渡舱、对接舱、太阳望远镜和“阿波罗”飞船5部分组成,全长36米,最大直径6.7米,总重82吨,拥有工作容积316立方米,在离地面430千米的轨道上运行。“空间实验室”只有一个对接装置,属于第一代空间站。

*运行

“天空实验室”的发射分两步进行。先是用“土星5号”运载火箭把在地面装配好工作舱、过渡舱、对接舱和太阳能望远镜的部分送入轨道,再把乘有3名宇航员的“阿波罗”飞船送入轨道,两者对接,组成完整的“天空实验室”。

1974年5月14日,“天空实验室”成功发射。然而,起飞63秒后,它的微流星/阳光防护罩以及一个太阳能电池翼被高速气流冲掉,致使空间站处于暴晒中,舱内温度急剧上升出现故障。

10天后,第一艘阿波罗飞船载着3名宇航员与“天空实验室”对接,航天员用一顶遮阳帆挡住阳光,使实验室内温度下降,并展开了另一个被卡住的太阳翼,实验室得以正常工作。他们一共在太空生活了28天,进行了天体观测,拍摄了大量照片,记录了大量资料。

7月28日,第二批3名宇航员进驻“天空实验室”,他们更换了遮阳伞,在太空生活了59天。

11月16日,第三批3名宇航员进入空间站。他们的重点任务是对地面进行战略侦察,在太空生活了84天。

3次任务,9名宇航员,总计在空间站生活了171天。1974年2月8日第三次天空实验室飞行任务的宇航员着陆,此后“天空实验室”关闭。

*成果

在“天空实验室”载人飞行期间,宇航员进行了天文、地理、医学和生物学等270多项科学研究;拍摄了18万幅太阳活动的照片和4万多张地球照片;研究了太阳系和银河系的情况;研究了人对较长期失重的适应能力,做了16项生物医学实验,如研究了植物、细菌在太空的生长情况;还进行了失重下的材料制备实验。

在天文学领域,一项成果是第一次观测到一个新彗星──科豪特克彗星,并拍摄了33张清晰的彗星照片,对于研究彗星组成有重要价值。另一项重要成果是拍摄到一次太阳耀斑爆发的全过程。此外,拍摄的有关太阳X射线、紫外线、可见光谱段的照片多达75000张。

*坠毁

尽管NASA暂停了“天空实验室”的使用(因为缺钱),但仍将其保留在轨道上。1974年,最后一批宇航员离开前,对天空实验室进行了轨道维持,足以让其运行到1983-1984年。

按照NASA的计划,那时航天飞机的研发已经完成,天空实验室将迎来乘坐航天飞机的宇航员,开始新的运行。然而,NASA忽略了一点。由于太阳黑子活动的加剧,导致整个地球大气层上涨,这样,“天空实验室”的轨道就陷入较稠密的大气之中。

1979年7月11日,“天空实验室”最终坠落在澳大利亚西部地区和南印度洋。至此,它在地球上空运行了2246天,绕地球3.4981万圈,航程达14亿多公里。它终究还是没有等到航天飞机面世。4年后,第一架航天飞机才实现首航。

*意义

尽管天空实验室计划进行的周期相当短(只有1年),也远没有苏联人做得那么完备,但这个脱胎于“阿波罗”的空间站计划起到了很好的承上启下的作用。它极大地利用和发展了阿波罗计划的许多成果,NASA也从天空实验室计划中论证了大量的天地往返方案,后来的航天飞机计划就脱胎于此。

1972年,尼克松总统宣布美国将优先发展可重复使用的航天飞机,使宇航局能将大部分人力和财力投入到航天飞机的情况下,同时发展花钱不多的天空实验室。

这些任务主要从科学和技术利益着眼,不像“阿波罗”计划那样带有很大的政治意味。“天空实验室”在设计思想上强调能利用已有的硬件和技术,一反“阿波罗”项目高资金投入的论调。这说明美国在20世纪70年代初已将航天政策调整到比较现实、不纯粹为政治服务的位置上。

3、新一代空间站——和平号

第一座大型空间站

“天空实验室”任务周期内,苏联恰好处在“礼炮2号”无法使用,“礼炮3号”尚未发射的阶段。在政治和军事压力下,苏联官方提出了更新一代大型空间站的任务。

尽管从一代发展到了二代,从一个对接口发展到了两个对接口,礼炮系列空间站的缺点还是非常明显:不易扩展,从而大大限制了规模;所有仪器设备只能在一个舱内,很难合理地布置,不同性质的载荷不能做到相互独立,不可避免地造成影响;而且各种设备的安装十分紧凑,出现重大故障时系统很难修理或更换。基于上述原因,苏联又发展了第三代空间站。

1976年,第三代空间站开始论证,这正是“和平号”空间站(Mir)的前身。

1978年,苏联正式明确了,建设一座大型模块式,且拥有多个对接口可以与联盟号(Soyuz)载人飞船以及进步号(Progress)货运飞船对接的空间站。中间一度被暴风雪号航天飞机的研制耽误了进展,直到1986年,该计划才重回正轨。

1986年2月20日,“和平号”空间站的“核心舱”在拜科努尔发射场由“质子”号火箭发射升空。这是“和平号”空间站发射的首个舱段,是宇航员主要生活区以及与其他核心模块对接的核心站。

“和平号”是人类第一座现代意义上的,以舱段模块为基础的大型空间站。之后又先后发射了“量子1号”“量子2号”“晶体号”“光谱号”“对接舱”和“自然号”等6个舱室,共计7个舱室。1996年才全部完成,前后历时10年。

组装完成后,“和平号”总重约137吨,体积约400立方米。它是第一个长期有人值守的大型空间站,在其15年的运行时间里保持着连续有人值守时间最长的纪录(3644天),直到2010年10月23日才被国际空间站所超越。

“和平号”空间站曾创下了多个世界纪录:它曾是在太空工作时间最长、超期服役时间最长、工作效率最高、接待各国宇航员最多的太空站。俄罗斯宇航员波利亚科夫创造了单人连续太空停留438天的最高纪录。

合作的开始

在“和平号”空间站建设期间(1986~1996),1991年苏联解体。解体后,杂乱无章的经济改革使俄罗斯陷入困境,不得不大大削减花费高昂又不赚钱的航天开支。

俄罗斯为了维持“和平号”运行在苦苦支撑,与美国的合作为他们带去了急需的资金。

美国当时还没有自己的空间站,与俄罗斯合作在很大程度上能弥补自己在大型空间站建设和太空长期驻留方面的经验不足,在美国看来这是双赢。因此,美国在推进国际空间站建设的同时也与俄罗斯展开了积极合作。

从此“和平号”进入了“美国掏钱,美俄共用”的模式,也成为两国尝试国际空间合作的平台。美国宇航员登上“和平号”与俄罗斯宇航员一同工作,为此后国际空间站上两国宇航员之间的共同工作积累了经验。

作为美俄太空合作计划的第一阶段,美国航天飞机与“和平号”空间站实施了交会和对接,在轨对接期间,进行了设备和宇航员的交换。

1995年2月6日,“发现号”航天飞机与“和平号”在太空交会。

6月29日,“亚特兰蒂斯号”航天飞机与“和平号”首次对接成功。

1996年3月22日,“和平号”第3次与“亚特兰蒂斯号”航天飞机实现对接飞行。美国女宇航员露西德进入空间站,直到9月26日才返回地面,在太空度过了188天,创造了女性太空飞行时长新纪录。

1997年9月和1998年1月,“和平号”又先后与“哥伦比亚号”和“奋进号”航天飞机成功对接飞行。

在这项合作中,“和平号”与航天飞机共进行了9次对接,为建造和运营国际空间站积累了经验。

除美国之外,先后有28个长期考察组和16个短期考察组在空间站从事考察活动,共有俄罗斯、美国、英国、法国、德国、日本等12个国家的135名宇航员在“和平号”上工作。其中,外国宇航员就有62名。这倒符合了俄文“和平”的另一个含义“世界”。

这些宇航员共进行了1.65万次科学实验,完成了23项国际科学考察计划。宇航员在空间站上进行了大量生命科学实验、空间材料学和医学实验,取得极为宝贵的成果和数据。拍摄了许多恒星、行星的照片,进行了基本粒子和宇宙射线的探测,大大扩展了人类对宇宙的认识,还探索了从太空预报地震、火山爆发、水灾及其他自然灾害的可能性。

寿终正寝

随着国际空间站项目逐渐成为美俄之间的合作新方向,加上“和平号”长期服役后各种故障频繁发生,维护费用已经让俄罗斯不堪重负,难以腾出精力参与国际空间站建设。

“和平号”原设计寿命5年。由于设备老化、资金匮乏,从1999年8月28日起,“和平号”进入无人自动飞行状态。

在它长达15年的在轨期间,共发生了2000多处故障,其中近1000处故障一直未能解决。中央计算机也已经老化到了必须完全更换的地步。空间站的温度调节系统也故障不断,舱内局部温度有时高达53摄氏度。空间站上的蓄电池也曾有过两次异常放电,导致“和平号”与地面短暂失去联系以及空间站局部停电。“和平号”空间站日渐显露出工作寿命即将终结的迹象。

最终俄罗斯下定决心,2001年3月23日,指令“和平号”受控坠落。其残骸坠落南太平洋中。开创了一个时代的“和平号”空间站,带着它创下的无数成就,寿终正寝。

“和平号”自诞生之日起,共在轨道上运行了15年,共飞行35亿公里,绕地飞行8万多圈,共有31艘联盟号载人飞船、62艘进步号货运飞船、三架美国航天飞机与之实现对接,宇航员在“和平号”舱外进行78次太空行走,舱外逗留时间长达359小时12分钟。

无论规模,还是任务量,“和平号”全都远超以往任何空间站。“和平号”是礼炮系列空间站的技术结晶,是唯一的第三代空间站,也是国际空间站发射前全球最重要的空间站。

它奠定了多舱模块化组装、积木式结构方式搭建、长期可驻留空间站技术的发展,将主体结构、能源控制系统、轨道和姿态控制系统、计算机系统、环境与生命维持系统、宇航员生活与工作区域、载人和货运接驳、出舱行走和气闸舱、科学研究等模块优化布局糅合或分列在不同舱段内,效率大大提升。

更重要的是,它是人类长期太空驻留以及大型空间结构建设的一次重要经验积累,为今天的“国际空间站”(ISS)打下了重要基础。

4、现今世界上最大的空间站——国际空间站

国际空间站(International Space Station,简称ISS),是迄今为止人类设计建造的最大、最复杂、最贵且在轨时间最长的航天器,相较于第三代空间站,桁架结构的使用使得整个空间站结构更大、功能更复杂。随着“和平号”的陨落,国际空间站成为整个人类载人航天的宠儿。

共有16个国家或地区组织参与该计划。巨大的项目也标志着,人类的航天工程,正在一步步从竞争走向合作,从单打独斗走向联合作战。

*前身——“自由号”空间站(Freedom)

“天空实验室”于1979年坠落地球后,苏联仍有几个礼炮系列的空间站在轨运行,太空竞赛仍在继续。

1981年,里根就任美国总统后强调了“高边疆”的重要性,并于1983年提出“战略防御倡议”(星球大战计划)。在此背景下,建造一个永久载人的近地轨道空间站便成了星球大战计划的一部分。

1982年6月,里根批准了《国家空间政策》。这份文件明确了国家和NASA在空间活动方面的指导方针,强调要加强国际合作、科学技术研究和外层空间的商业应用,同时也强调空间计划必须用来保证美国持续的国际领先地位。

1983年1月25日,里根正式宣布建造空间站,明确美国将在10年内建造一个永久性的载人空间站。不仅如此,里根还补充将欢迎国际合作共同建造。

1988年美国与欧洲航天局,日本以及加拿大政府签署了关于空间站项目的双边和多边协议。

国际空间站项目的提出本身就具有非常复杂的政治背景。白宫科学技术政策办公室国家安全和空间站计划助理维克托·赖斯曾写道:“这将在国内和国际上产生巨大的社会和政治利益,还可以团结盟友,这是总统决定搞空间站的主要原因。”

*预算太高,计划逐渐搁浅

在此背景下,苏联加紧制定新的空间站计划,并于1986年发射了“和平号”。反而“自由号”迟迟未有进展,中间美国还经历了挑战者号爆炸事故,计划逐渐搁浅。

因管理体系复杂、研制费用高、效率低,空间站计划陷入危机。最初的预算为80亿美元,1990年,在讨论下一个财年预算时,国会要求重新设计以降低疯涨的费用。

1991年,NASA和参与该计划其他国家的航天局完成了空间站设计的修改。然而,即使大大压缩了规模,预算还是高达300亿美元。并且,在35年内,空间站至少需要耗资1180亿美元。时任美国总统老布什在面对这个数字时,更倾向把这笔钱用于重返月球计划。

与此同时,1991年苏联解体,冷战结束,太空竞赛也停了下来。美国很多航天项目都搁置了:航天飞机没有推进、“自由号”也随之陷入停顿。主要原因就在于,国际空间站政治联盟打击的对象已经瓦解,耗费巨大的项目是否还有继续存在的必要?这成为美国国会考虑终止该项目的最大动因。

1993年3月9日,新上任的美国总统克林顿下令NASA对“自由号”空间站计划进行重新设计和评审,目的在于减少费用和建造时间。

最终,当年的6月7日,NASA设计小组提交了ABC三个方案。其中方案A可以最大限度地保留原有结构,只是缩小了规模,而且也尊重与合作伙伴已达成的协议,因此得到了欧空局、日本和加拿大的赞同。尽管因预算还是太高遭到国会否决,但是项目一直保留着,没有被取消。

*美俄为什么可以合作?

此时的俄罗斯,国内经济凋敝,航天项目预算骤减。1994年底,俄罗斯航天产业雇员人数减少到1989年的64%-66%,太空预算占GDP的比例由1989年的1.5%降到1993年的0.23%,急需外来资金输血。独立建设“和平2”号空间站的可行性更是微乎其微。

在这种情况下,美俄合作顺理成章。

一方面,通过国际空间站项目的国际合作,美国可以进一步彰显其在太空的领导力;

另一方面,苏联解体后在意识形态上较之前与美国更加接近。通过合作,美国希望大量利用俄罗斯丰富的技术储备和硬件,以节省空间站预算,还能借鉴俄罗斯宇航员长期驻留太空的经验;

此外,还可以此为杠杆和外交手段来控制俄罗斯。

这些都成为美国继续执行国际空间站项目,并邀请俄罗斯加入国际合作的重要原因。

俄罗斯则通过抛出已掌握的技术和硬件,以获得美国资助。经济近乎崩溃的现实让俄罗斯不得不接受美国伸过来的橄榄枝,对于濒临停转的俄罗斯航天部门来说,这无异于救命稻草。

除此之外,1975年,美苏也有过一次太空合作,进行了阿波罗—联盟号对接,已经具备了合作基础。

经过权衡,美国计算通过合作节约70亿美元,研制周期缩短两年,居住容积能增加25%,而仅需付给俄罗斯11亿美元,这实在是有利可图。

1993年9月,美俄正式签署了航天合作协议,双方同意将原来各自的空间站计划(“自由号”和“和平2号”)合并,联合建造新的国际空间站。这个协议具有重大的历史意义,标志着在空间领域,竞争对抗的时代结束,合作的时代开始,也是美俄政治和经济双赢的果实。

然而,欧洲,日本和加拿大既不欢迎重新设计空间站,也不欢迎俄罗斯的加入。因为这将不可避免地使他们处于第三重要的地位。

然而,美俄才是主角,首先是政治上的因素,其次是俄罗斯有着美国所没有的空间站技术及经验。为寻找解决办法,美国和其他参与方召开了三次会议讨论俄罗斯加入一事。

当时欧洲有很大困难,但假如欧洲还想在太空赢得国际地位,就不能考虑退出。而日本和加拿大更是没得选择。最终,15个国家的代表共同签订了《政府间空间站合作协定》。1997年10月,巴西成为参加的第16个国家。

计划的第一阶段是“航天飞机—和平号”计划,包含美国航天飞机与“和平号”的对接,特别是训练了美国宇航员在空间站上生活和工作的能力,为即将展开的国际空间站的组装工作积累了经验;第二阶段正式启动国际空间站项目;第三阶段则全面完成建造并投入运行。

1998年11月20日,国际空间站的第一个组件——“曙光号”顺利升空。2000年11月2日,空间站迎接首批宇航员进驻。2011年,“发现号”航天飞机安装好最后一个模块,国际空间站的建设历时13年之久。

国际空间站长109米,宽73米,高20米,总质量420吨,内部加压空间有916立方米,距地表400公里左右。得益于桁架结构的使用,ISS可以同时停靠多艘航天飞机和飞船。可以说,这是现阶段人类科技所能实现的最理想的空间站结构。

目前,国际空间站正处于老化状态,原定于2020年退役也只延长到2024年。这意味着,三年后,我们就要告别这个有史以来最贵(耗资超过1000亿美元)的人造物体。

辉煌的落寞也是一个崭新的开始。缺席了前半段的中国正在迎头赶上。到目前为止,中国已发射了天宫1号和天宫2号,我们自己的天宫空间站也预计于2022年发射升空。

文章作者

OpenAI携手甲骨文、软银:“星际之门”加速落地,在美新建五大AI数据中心

OpenAI、甲骨文与软银宣布将在美国新建五个人工智能数据中心,未来三年投资额预计超过4000亿美元,总算力规模有望接近7吉瓦,最终目标扩展至10吉瓦。

OpenAI“星际之门”拓展全球版图,在欧洲为何选择挪威

挪威的人口集中在南部城市,而星际之门项目所在的纳尔维克则位于北极圈内,地广人稀。

新物种爆炸2025:吴声解读“AI时代的场景革命”

场景实验室创始人、场景方法论提出者吴声表示:AI场景革命正在让商业开启哲学生活方式周期,关键是在每个具体场景重建意义坐标。

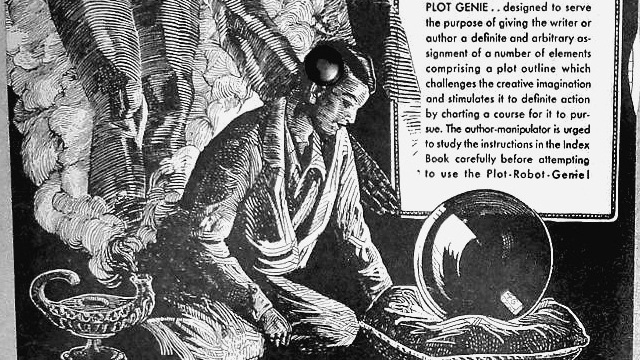

在你学会使用AI之前,机器早已在帮助人类写作了

《机器如何学会写作》指出,AI写作的本质是人类不断写作培育了AI,而非AI本身具备写作能力。

人类如何建造一个“鲑鱼之国”|书摘

“鲑鱼之国”超越国界,由鲑鱼而非人类的地理位置来定义,它的范围从阿拉斯加一直延伸到加利福尼亚北部的太平洋沿岸,再到上游数百英里的内陆鱼类产卵地。