分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

赫茨尔的魅力

回忆录《昨日的世界》,是斯特凡·茨威格对一个逝去的年代的缅怀之作,其中有很长的一部分,写的是维也纳的记者特奥多尔·赫茨尔。茨威格写道:“他是我有生以来见到的第一个应当享有世界历史地位的人物。”“他这样一个人,在犹太族人民的命运和本时代的历史中起到了何其重大的转折点的作用,尽管他本人不知道。”

但赫茨尔本人可并非不知道他在做件多么大的事情。他是一个1860年出生于维也纳的犹太人,他赶上了最好的条件,维也纳的市民社会在兴起,而犹太中产阶级在其中起到了中坚作用。赫茨尔的父母是商业中产,积累了丰足的家资,可是犹太人又重视书籍和文字,因此儿子想要从文,父母亲也是全力支持。1891年,赫茨尔就当上了维也纳大报《新自由报》的主笔,这是人人羡慕的有名有利的好工作,茨威格十几岁的时候,还到赫茨尔身边当过实习生。

之后他就开始步入辉煌的也是最后的十年生命。在法国,他感受到了德雷福斯事件期间的反犹狂潮,意识到像维也纳、巴黎这类大都市的自由主义体制是脆弱的,社会中的多数人只要感受到了明显的压力,比如经济衰退,就会把不满情绪发泄到某些少数群体身上,而犹太人总是首当其冲的受害者。赫茨尔在维也纳虽然属于被“同化”的犹太人,可他却突破了“小我”的视野,想为所有的犹太人——“大我”——做点至关重要的事。他相信,必须建立一个犹太人自己的国家,这才是解决犹太人问题的一劳永逸的办法。

这就是犹太复国主义运动的开端时刻。每一场影响世界的运动,每一个深入人心的思潮,都需要有一个具有韦伯所谓“卡里斯玛”——即领袖魅力——的开端人物。赫茨尔即这样的人。在他几乎以一人之力策动下,1897年,瑞士的巴塞尔,第一届犹太复国主义大会召开,来自世界各地的犹太人聚集到了一起,以来自俄国的最多,其他还有来自美国、加拿大、英国、法国等。赫茨尔在会上发表了《巴塞尔计划》,叙述了他的理想,他说,应该把巴勒斯坦地区给犹太人建国,因为那是犹太人的《圣经》里所明讲的他们祖先的土地。

茨威格将他眼里的赫茨尔描写成国王般的人物:“他那宽大的高高前额、面部线条清楚,黑得几乎发青的教士式的胡须、深褐色的忧郁眼睛……他那副至高无上的威严神气使他略有戏剧性的举止显得十分自然。”这并非他的一家之言,在1897年8月底召开的为期三天的大会上,还有其他与会者,曾写下赫茨尔出场时那种闪耀全场的观感。文化史家卡尔·休斯克在《世纪末的维也纳》里对此有过记录。赫茨尔领受了国王般的待遇,然而他又是一个非常实在的人,他在日记里说,他想要做的是实际的事情,不是自己成为个人偶像。

马丁·吉尔伯特的《以色列简史》里有一些高质量的插图,其中我们可以看到一张赫茨尔和母亲的照片。赫茨尔留着浓密的长须,目光炯炯,似乎正在写一封信,母亲站在他旁边,面带忧虑,好像在担心赫茨尔的健康。在下一页展示的日记里,赫茨尔写道:复国大会开得非常成功,但这是他在事后才知道的,而他在步入会场的时候,“没有想过这个问题,否则,我早就会受影响”。他还说了自己有多么的忙:“人们都问我事情,不管是重要的,还是不重要的。经常是四五个人同时和我说话。这让我压力很大……我就像是同时和32个人下棋。”

赫茨尔在1904年终因积劳成疾病逝,而他去世时,复国主义运动正处在低潮,因为之前几年他在各个大国之间反复游说,争取他们对犹太人建国的支持,却收效甚微。巴勒斯坦地区当时归奥斯曼土耳其管辖,是一块近乎抛荒的土地。为了接近土耳其苏丹,赫茨尔买了许多贵重的特产去贿赂苏丹后宫里的妻妾们,但是苏丹到头来还是懒得搭理他的诉求。同时,正在欧洲崛起的实力派政治领袖——德皇威廉二世也只是关心能否在巴勒斯坦建教堂和医院。不过,在赫茨尔的“政治复国主义”碰壁的同时,“劳工复国主义”却在逐渐进行之中:受到犹太国理想的激励,有些有声望的犹太领袖筹集资金,组建基金会,推动犹太人向巴勒斯坦的移民,“肉身定居”。

第一次世界大战之后,犹太复国主义运动终于争取到了英国的支持,这是至关重要的一步。德国投降,以及奥斯曼帝国崩溃后,英国俨然能在国际舞台上呼风唤雨,于是一份由英国外交大臣阿瑟·贝尔福手书的《贝尔福宣言》就得以成为犹太人移居巴勒斯坦的单方面合法许可,同时也对巴勒斯坦的阿拉伯原住民做了“存而不论”的处理。犹太人就像当原住民不存在一样,一拨一拨地移民过去。对这件事贡献最大的,是一位出生于俄国的犹太人哈伊姆·魏茨曼,他作为化学家,在一战期间对英国的军火制造帮助很大,因此,当他提出有关巴勒斯坦的主张时,英国政要也投桃报李。当然,直接促成《宣言》发布的还是贝尔福的好友——大名鼎鼎的犹太家族罗斯柴尔德的二代男爵,当时也是英国犹太复国主义运动的领导者。

争议、强硬派与和谈

写历史的人会按自己的需要过滤史实。马丁·吉尔伯特一直站在犹太—以色列的立场上,他在这本书中很少讨论一些争议性问题,比如赫茨尔拟想中的犹太人的“家园”到底是否真的在巴勒斯坦地区,《圣经》记载中的“迦南”是否真能对应地理意义上的巴勒斯坦;又比如《贝尔福宣言》到底具有多大的效力,等等。在吉尔伯特的书中,犹太复国主义运动的发起缘由,在于欧洲各民族、各国时不时兴起的排犹浪潮,它像定时炸弹一样威胁着犹太民族的生存,而犹太复国主义运动所制定的目标及使用的手段,也都是基于此而设立的。吉尔伯特用平实的口吻叙述犹太移民运动在1920年代后的进展和犹太定居者面对的越来越多的困难:阿拉伯人的敌意在增强,英国人的托管角色在变得尴尬,民间武装的组织,冲突的爆发,再然后,就是1933年纳粹德国的出现,使得巴勒斯坦这个人为设定的“家园”成为感受到危险的欧洲犹太人的选择。

以色列的第一代领导人都是从这场复国运动中涌现出来的,最知名的有大卫·本-古里安、摩西·达扬、果尔达·梅厄、伊扎克·拉宾等等,这些人大多和赫茨尔一样,身上有一种理想主义的东西,例如后来当上总理的果尔达·梅厄,当初正是放弃了相对稳定的美国生活,来到巴勒斯坦,先后参与到拓荒和政治活动之中。身为政治复国主义的核心人物,本-古里安的远见往往令人钦佩,例如,在为未来的国家规划边界时,是他力主一定要将南部的内盖夫沙漠拿到手中,从而不仅为以色列确保了一个红海港口,而且令未来的沙漠中的科研奇迹成为可能。拉宾则是另一位深受爱戴的以色列领导人,他在建国和卫国战事中居功至伟,当上总理后,他又以谦和朴素的品格深深感染国民。

此外,这部《简史》还介绍了另一些重要的人物。这些各有擅长的犹太精英都各自坚守某些原则,从而与其他本该志同道合的成员发生冲突,但这冲突不仅没有撕裂整个事业,反而为复国运动注入了不可或缺的内容。弗拉基米尔·雅布丁斯基就是一例,此人的标志性特征就是抿紧的嘴唇。他是一个尚武者,他推动犹太人的移民,却认为本-古里安和魏茨曼的做法太温和,太天真,他坚决认为,犹太人必须靠着顽强的武力才能真正立足于巴勒斯坦,于是,他拉起了一个右翼组织,培养武装力量。他是本-古里安的政敌,思想激进近于法西斯的程度。

雅布丁斯基的追随者梅纳赫姆·贝京后来也成为总理,并在任内达成了和埃及的和议,以埃和平的局面保持至今。另一位元老级别的强硬派,在1991年海湾战争时期担任总理的伊扎克·沙米尔,在任期的最后一年里认真地考虑和平问题。拉宾虽然一直属于左翼,但他接任总理后,也走了一条相似的道路:谋求和先前的敌人(巴勒斯坦民族解放阵线)的和谈。所不同的是,在以埃和谈之中,是埃及总统萨达特更为主动,而在以巴和谈中,拉宾政府表现得更积极。而萨达特和拉宾也不约而同,双双遭到了自己国民的刺杀。

理想与现实

吉尔伯特的《以色列简史》主要聚焦于政治方面,政治在别的国家也许只是一小群热衷政治的人的游戏,但在这个国家,它和宗教都属于关乎每一个人的话题,因为国家时刻处在生死存亡的边缘。在建国后的头三十年里,以色列以其团结、年轻、天真、向上和共同体精神赢得了世界上很多人的同情和向往,它在国内建设、科技和国防方面的成就,更为它的建国赋予了“光荣”的色彩。可是到了20世纪七八十年代,由于巴解组织活动频繁、巴勒斯坦人的反抗行为的加剧,以色列的国际形象开始发生改变。在1982年的黎巴嫩战争中,贝京政府选择主动出击,清剿利用黎巴嫩为基地的巴解组织,此举使以色列沦为侵略者的角色。

安全需要铁拳来保障,而用铁拳保障的安全又非长久之计。吉尔伯特写道,在黎巴嫩战争后,以色列社会渐渐分裂为立场严重对立的两个群体,其中一个群体主张和周围的阿拉伯邻居谋求和睦,另一个群体则认为应更坚决地自卫,让敌人不敢觊觎。双方的对立上升到了暴力的程度,“犹太人开始对付犹太人”。

以事后之明来看,1993年开始的《奥斯陆协议》的和平进程,是过于激进了一些。拉宾总理低估了国内的反对势力,当年8月在奥斯陆签署的协议,着手将约旦河西岸和加沙地带的管理权力移交给巴勒斯坦当局,由当时还在突尼斯流亡的阿拉法特就任最高领导。协议签署后不到一个月,恐怖事件就成倍增长。吉尔伯特特别记录了1995年1月22日的爆炸事件:那是第一次出现极端的自杀式袭击者,有29名以色列士兵丧生于此,还有1个平民。

这些悲剧事件在以色列各地留下了纪念地点,它们是悲伤的记忆,也记录了某时某地的某种情绪。这个国家注定了要在光荣与阴暗、喜悦与悲伤、信任与背叛、安宁与动乱之间反复震荡,以至于可以把这些对立的词语完全视为一体,就如同在古老而神秘的希伯来文化中,开和闭、过去和未来的一体一样。

拉宾在1995年9月22日终被枪杀,杀手之前已经伏击了数次,这一次才得偿所愿。从一定程度上看,拉宾是有赴难的自觉的,他坚持走入大庭广众,与民众见面,听他们的呼喊,看他们的表情,而周围不特设多少安保人员。这是一个真正的爱国者的抉择,他所说出口的没有半句外交辞令,都是他真实的想法——“我希望与巴勒斯坦人和睦相处”。他的死是一场国家悲剧,而更深的悲剧是,以色列社会无法弥合的撕裂并不会因他的死而有所缓和。每个人都有自己坚持的看法,犹太人本来就是一个精英化程度很高的族群,更兼以色列也是在教育方面很发达的国家,一个人即便是持极端思想,看起来也都出自他深思熟虑的理性。

现在评价《奥斯陆协议》,人们大可以用上“破产”一语。当1996年内塔尼亚胡在政坛崛起,以及2001年沙龙当政后,这个国家继续摸索一条更加稳健的道路。然而,恐怖袭击始终是它头上的噩梦。很多从上世纪八九十年代过来的人,都能说出人与人之间的信任感是如何渐渐降低的:每一起自杀炸弹事件,都会增加人心中防备他人的坚冰,尽管它的社会始终有着从建国前就形成的共同体主义的宝贵基石。以色列的和平教育基础非常深厚,大量的青少年都有着社会主义情结,有着对平等的自然渴望,然而他们难免要在邻居眼中看到各种不友好的神情,令他们无法放松戒备。

就在今年4月,正值穆斯林的斋月,特拉维夫的一家餐厅冲进了巴勒斯坦籍的枪手,三个人死于非命,其中两人彼此是好友,也都是年轻的父亲,都有妻子和孩子。总理贝内特发布了缅怀信,餐厅被鲜花和旗帜布满。这样的事情每年4月都会发生,一年里的每个月都有可能发生,下一次不知会轮到哪一天,轮到谁的头上。没有一个人能够给出解决方案,只有一本又一本像《以色列简史》这般的作品,来解释这样的事情为什么不可避免。

《以色列简史:1897—2011》

[英]马丁·吉尔伯特 著

广东人民出版社·万有引力2022年9月版

文章作者

1两白银在明朝已是巨额财富,普通人能用这笔钱买到什么

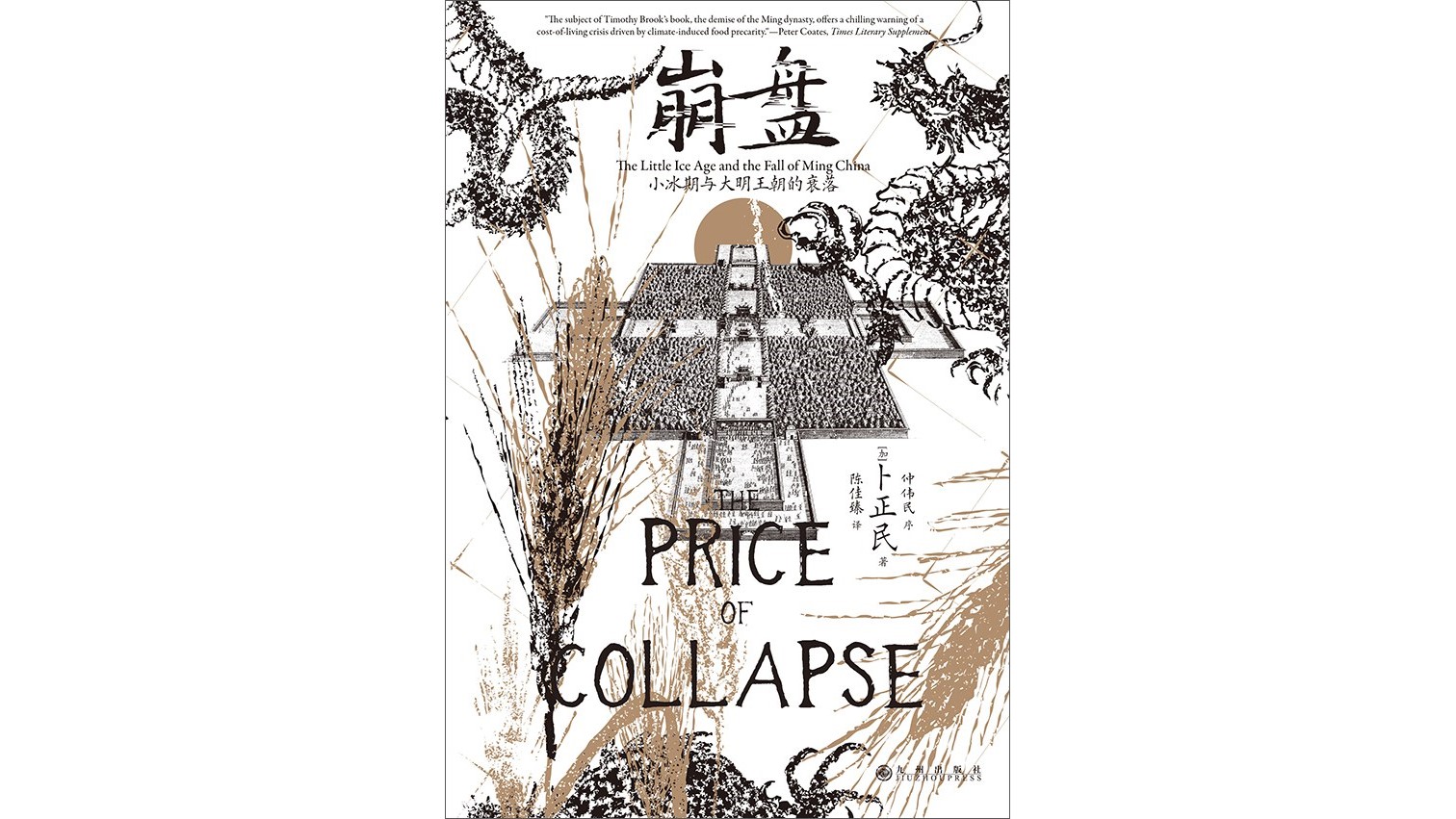

卜正民在《崩盘:小冰期与大明王朝的衰落》中通过价格史研究,为理解晚明气候变化、17世纪危机、物价革命等问题提供了新视角。

八国外长发表联合声明 反对强制迁移加沙民众

外长们强调,坚决反对任何形式的将巴勒斯坦人民强行迁离家园的企图。

荐书|帕米尔高原为何是亚欧文明的十字路口

复旦大学教授侯杨方以葱岭为锚点,将中亚这个边缘地带,描绘成世界历史的十字路口。

拨开历史迷雾,用数据和模型还原“安史之乱”

作者张诗坪借鉴了欧美古典学写作思路来重构安史之乱的战争史。

东莞:前三季度进出口总值达1.17万亿元 创历史同期新高

东莞:前三季度进出口总值达1.17万亿元 创历史同期新高