他打开了流量密码,却拒绝了洪水般的流量|纪念罗曼·罗兰

罗兰是极少数能够超越国族认同、呼吁和平的人士之一,这很难得,但他的抉择过程,也很能反映一战前欧洲顶尖的文艺人士们的心路。

工作为什么从天经地义变得难以忍受?|年度阅读

鲍曼讲,当身体进入“后现代”,它的价值就不同了:它根据消费能力来衡量。

《阿凡达3》的复古,以及勒古恩和布鲁姆的“与书共老”

他88岁了,仍然不知道明天会发生什么,所以,仍然逗留在他毕生最热爱的事情之中。

手握奥斯卡小金人,他是20世纪英美戏剧舞台的戏谑之王

11月29日,英国剧作家汤姆·斯托帕德去世,享年88岁。

翻译蒙田打磨译文成了他一生的事业:纪念马振骋先生

只有在马先生的译本里,我才能感受到飞行员圣埃克苏佩里的出尘,他并不用生僻的语词,却说着和所有在地面营营的人类都不一样的话,小王子的语言。

这位从集中营幸存的作家,写出了与昆德拉不一样的捷克味

10月4日他在家中离世,享年94岁

拉斯洛的诺贝尔文学奖,让我们重回卡夫卡的世界

卡夫卡那座在20世纪初被大雪覆盖的村子,把阴影一直投到21世纪,而拉斯洛被雨水困住的村庄,却只是一个被困雨中的村庄。

珍·古道尔点燃的希望,那个无法被“知识化”的自然

自然界浩瀚的未知,对古道尔而言,仅仅意味着再平常不过的希望。

英国海军奠基人的六大卷日记,写了大火、革命和风流韵事

皮普斯的日记不同一般,信息量巨大,“事无巨细”都往里写

从巴黎到马赛的33天,拉美文学巨匠最后的疯狂之旅

以蜗速前进在高速路上,沿途的65个休息站,他们探索了其中的每一个,在那里扎营。

文弱书生,中国古典文学中的男性气概是怎么形成的

“文弱书生”的出现,是男性气概的“去势化”的一个集中体现。

双重间谍、大国博弈、地缘政治:福赛斯的小说世界

小说体现了福赛斯的全知全能,他懂情报工作,懂媒体,懂政治格局的“前世今生”,懂军事国防,懂航空技术,懂远洋海商……

加缪:反抗无法推翻的处境,承受随之而来的巨大孤独感

人要通过反抗,来克服荒谬。

他一次次穿越西伯利亚,见证苏俄的前世今生

在写《十一个时区之旅》这本书时,卡普希钦斯基一次次重访他的记忆,重访记忆里他读过的书、听过的话、观察过的人。

现代体育和休闲,被用来应对 “文明化进程”的过度压抑

若以今日的标准来衡量,昔日的竞技体育绝对是“野蛮”的,可是在以往的社会里,人们本不需要像在的社会里那样,从儿童时期起就学着把自我约束、克制情感的要求内化在心。

用伦勃朗自己的风格,来写一部厚重的伦勃朗传记

在那时名家辈出、蔚为大观的荷兰画坛,伦勃朗脱颖而出,成为名字被后世最多人熟知的一位。

诺奖得主略萨去世,他的慧眼辨识纯真的愚昧和邪恶的昏庸

拉美“爆炸文学”的几位代表人物,代表作都蕴含着写照整个拉美的状况与命运的雄心。

但凡落入是否有用的自我辩护,文科就输了

文理之分,本是一个无奈的制度设计,大学就好比是一座多层建筑,要是其中没有一个个的房间,连顶盖都支不起来。

外卖骑手的困境也涉及数字和算法时代的每个人

学者孙萍在《过渡劳动:平台经济下的外卖骑手》中描绘了外卖骑手这一职业群体的流动性和不确定性,展示了他们在城市中如候鸟般来去匆匆的生活。

这位顶级人类学家为何要说:“我们都是食人族”

现代人赖以向食人族靠拢的,不是别的什么野蛮手段和暴力思想,恰恰是现代人最引以为自豪的——科技。

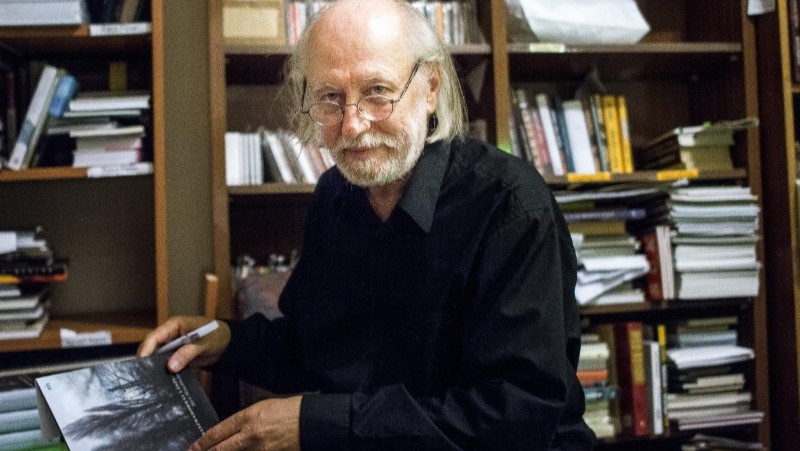

云也退

人文部特约撰稿