分享到:

- 微信

- 微博

4月1日,首届东方国际感染病学术周在上海召开,论坛以推动感染病领域的临床技术进步和学术科研提升、促进感染病领域合作创新为宗旨,汇聚国内外临床、科研、流行病学、药物研发等各领域权威专家学者,全面聚焦国内、国际感染学科及交叉学科最新研究成果与进展、探索感染领域新发展格局。

国家传染病医学中心复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授在开幕式上表示:“经历新冠疫情的三年对于感染病学科是一次浴火重生的洗礼,后疫情时代,我们对感染病学科的重要性和未来在健康中国战略中的作用有了更清晰的认识,有能力应对未来除了新冠以外的新的疫情的挑战。”

张文宏表示,应对各类感染与传染性疾病的长期挑战与不确定的未来大疫情的挑战,是下一阶段感染学科面临的重大任务,这需要跨学科、跨领域的合作。

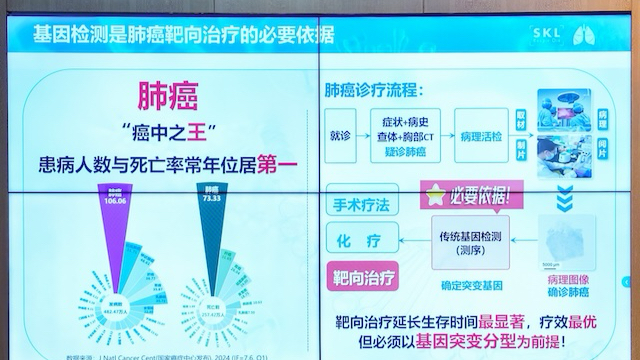

他还表示,随着人口老龄化,未来肿瘤和感染将会是人类面临的两大主要死亡因素,而细菌耐药导致的死亡人数也将会远远超过新冠。越来越多抗生素耐药细菌,对医学、材料工程等多个学科领域都提出了新的要求。

“除了不确定的新发传染病挑战之外,细菌耐药、人口老龄化趋势,以及肿瘤、移植所需要的免疫治疗的全面开展带来的感染风险也将成为常态。”张文宏说道,“我们要建立一个更适应时代发展需求的感染病学科生态,建立一个更具包容性、成长性和更富韧性的感染病学科群。”

他还强调要建立常备的感染与传染病临床救治力量,建立一支平战结合、适应未来学科发展的高水平公共卫生临床队伍。

国家医政医管司司长焦雅辉在开幕式的视频致辞中表示:“对于感染病学科来说,不仅要健全重大疫情医疗救治体系,提高应对突发公共卫生事件能力,还要多角度、多维度夯实我国感染病防治能力。”

中国科学院院士王福生也在开幕式连线时表示:“希望感染病领域及其交叉学科的临床专家、科研人员、流行病专家以及企业界的科学家共同研讨,增强合作,为感染病学的发展建言献策。”

在4月1日举行的一场新发传染病及感染性疾病前沿论坛上,中国工程院士、传染病诊治国家重点实验室主任李兰娟介绍了靶向细胞因子风暴的新型人工肝救治新冠重症患者;首都医科大学附属北京地坛医院蒋荣猛介绍了当前甲流疫情形势下的流感规范防治。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com