分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

党的十八大以来,我国推进了一系列加快科技创新的重大举措,科技综合实力不断攀升,研发人员总量多年保持全球第一。2022年,我国全社会研发经费支出首次突破3万亿元,研发投入强度首次突破2.5%,基础研究投入比重连续4年超过6%;我国也成为世界上首个国内发明专利有效量超过300万件的国家,科技进步贡献率超过60%,我国全球创新指数排名也由2012年的第34位上升至2022年的第11位。

与此同时,我国还面临着关键核心技术“卡脖子”、科技成果转化率较低等痛点难点,以及资源配置重复、科研力量分散、创新主体功能定位不明确等突出问题。以科技成果转化为例,2022年我国有效发明专利产业化率仅为36.7%,而早在上世纪90年代,美国的科研成果转化率就高达80%,其中的奥秘,就在于企业的创新主体地位。

近年来,我国企业的创新主体地位也在不断增强。2022年,我国企业研发投入占全社会研发投入的比重超过75%,有效发明专利占我国发明专利的比重达70.7%,贡献了我国技术吸纳的80%以上,已经成为我国参与全球科技竞争的主体。党的二十大报告也强调“强化企业创新主体地位,发挥骨干型企业引领支撑作用”。

在强化企业创新主体地位的诸多探索中,创新联合体作为发挥企业创新主导作用、推动产学研深度协同和科技成果转化的新型组织形式,其作用日益显现。

创新联合体作用日益突出

2020年10月,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》首次提出要“支持企业牵头组建创新联合体,承担国家重大科技项目”;2021年12月,新修订的《科技进步法》首次写入“创新联合体”,正式确立了创新联合体的法律地位;2023年5月,科技部与国务院国资委召开的工作会商会议提到要“组建国家级创新联合体”。

创新联合体是多个主体联合攻关的一种组织模式,是以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新组织,以解决产业发展关键核心技术、研发具有先发优势的关键技术、引领未来发展的基础前沿技术为目标,以共同利益为纽带,以市场机制为保障,以“揭榜挂帅”等为手段,由创新资源整合能力强的领军企业或领衔机构牵头,联合相关领域核心科研机构、高校以及产业链上下游企业等共同参与组建的体系化、任务型、开放式紧凑创新合作组织。

与以往联合研发平台将企业、高校或科研机构等作为成员的联合攻关组织形式不同,创新联合体主要是由领军企业牵头主导,能够充分发挥其在创新能力、统筹能力、资本能力以及合作基础等方面的优势,以及在科技成果转化及产业发展方向中的判断力优势,更加高效地推动协同创新发展。

早在上世纪七八十年代,发达国家和地区就开始了创新联合体的探索实践,日本的超大规模集成电路(VLSI)计划、美国的半导体制造技术研究联盟(Sematech)、韩国的超大规模集成电路技术共同开发计划以及欧盟的6G旗舰研究项目Hexa-X等,都是相对成功的创新联合体实践。

长三角创新联合体实践

相对而言,我国的创新联合体起步较晚,尚未形成统一的标准和体系,但是也有多个地区开展了探索实践,其中长三角地区最为活跃。浙江省、安徽省于2021年分别开展了省级创新联合体创建工作,浙江省已创建10家省级创新联合体,主要集中在新能源、生物医药、新材料、大数据等领域;安徽省已创建4家省级创新联合体,分布在人工智能、新材料、农业技术领域。上海市、江苏省于2022年开展创新联合体建设试点,目前上海市已创建3家创新联合体,分布在超导新材料、LNG设备创新以及航天发动机领域;江苏省已创建10家省级创新联合体,分布在集成电路、电子信息、新材料等领域。总的来看,三省一市的创新联合体仍然局限在本辖区之内,尚未实现跨区域的布局。

今年是长三角一体化上升为国家战略五周年。五年来,三省一市在科技创新一体化方面开展了诸多探索,特别是在跨区域创新共同体的谋划上作出了一系列努力。2022年8月,三省一市联合发布了《共建长三角科技创新共同体行动方案(2022~2025年)》,首次明确要“以市场化方式联动产业链上下游、大中小企业、产学研等力量,跨区域组建创新联合体”。2023年4月,三省一市联合发布《长三角科技创新共同体联合攻关计划实施办法(试行)》,提出要“发挥企业创新主体作用……鼓励牵头单位构建跨学科、跨领域、跨区域的创新联合体,组织高校院所、产业链上下游单位、科技型中小企业等各类创新主体共同实施攻关任务”。

作为我国经济发展最为活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,长三角地区在技术、企业以及产业链上都具有明显优势,创建跨区域创新联合体的基础较好。从专利技术及交流来看,长三角拥有全国近1/3的有效专利,27个重点城市每万人高价值发明专利拥有量是全国平均水平的近1.7倍,41个城市间专利转移量由2011年的358件增长至2021年的30968件;从企业创新能力来看,长三角高新技术企业数量占全国的27%,上市公司数量占全国的1/3,民营企业500强数量占全国的1/2,专精特新“小巨人”企业数量占全国的1/3;从产业链协同来看,长三角在重点产业领域的集聚和协同基础较好,比如在集成电路产业领域,集聚了我国近半数的研发力量和生产力量。

近年来,长三角三省一市在区域创新协同发展上也取得了显著成效,共同谋划在推动科技自立自强上锻长板、补短板,在产业链上建新链、延强链、补短链,构建了集成电路、生物医药、新能源汽车、人工智能、工业互联网等多个产业链联盟,技术协同、产业协同生态不断优化。

比如在知识产权领域,长三角累计专利代理机构数量占全国的29.8%,专利商标质押融资金额占全国的1/2,国家级知识产权保护中心和知识产权快速维权中心数量占全国的近1/3。2023年4月,三省一市签署了《长三角地区专利代理行业高质量发展一体化合作备忘录》,将建立长三角专利代理行业高质量发展一体化合作机制,打破区域间行政壁垒,优化资源配置,统筹推进形成区域内信息互通、发展经验互鉴、监管协同互动、行业评价互认的格局,促进专利代理资源要素流通和融合发展。

对长三角跨区域创新联合体的建议

同时也要看到,当前长三角创新要素自由流动的隐性壁垒尚未得到根本破除,产业链供应链自主可控能力有待进一步提升,区域创新协同发展还面临着诸多制约。要充分发挥长三角创新人才集聚、产业技术协同等优势,就要以创新联合体引领长三角科技创新共同体发展,为我国区域创新协同提供长三角样板,为破解“卡脖子”难题、实现高水平科技自立自强提供长三角支撑。

借鉴发达国家和地区的经验,结合我国科技创新的实际和长三角地区的特点,建议从以下四个方面推动长三角跨区域创新联合体的创建,促进长三角创新一体化发展。

第一,持续推进长三角设施与要素的互联互通。一方面要持续健全道路交通等传统基础设施及5G、互联网等新型基础设施的互联互通水平,消除人才、技术、信息等要素跨区域流动的显性壁垒。另一方面要持续推动科技创新券通用通兑、职称评审结果互认等水平,消除人才、技术、信息等要素跨区域配置的隐性壁垒。

第二,要不断强化长三角政府与资本的引导支撑。一方面要充分发挥政府在跨区域创新联合体建设起步期的引导作用,共同筛选出创新能力突出、产业链上下游完备、产学研合作基础好的领军企业作为发起人。二是要充分发挥资本对于跨区域创新联合体建设的支撑作用,探索设立由政府发起、社会资本参与、专业机构运作的长三角创新联合体共同基金。

第三,要率先开展长三角区域与企业的创建实践。一方面要选取部分合作基础较好的区域探索跨区域创新联合体创建,特别是长三角G60科创走廊、长三角一体化示范区、虹桥国际开放枢纽等,探索在集成电路、生物医药、人工智能等领域开展创建试点。另一方面要发挥新型举国体制优势,选取长三角地区实力较强的国企、央企,借助其在长三角的跨区域布局优势,开展创建试点。

第四,要积极探索长三角机制与模式的创新路径。一方面要探索建立牵头单位与成员单位合作融通的分工机制,形成以价值贡献为导向的利益分享机制。另一方面要探索构建多元合作模式,围绕创新链、产业链布局不同类型的创新联合体,推动领军企业、关联企业、高等院校、科研院所、地方政府、中介机构在不同环节深度嵌入。

(张杨系华略智库长三角研究院研究员,夏骥系华略智库主管合伙人、首席内容官、长三角研究院院长)

上海发布重磅文件!明确长三角世界级产业集群建设重点

重点聚焦新一代电子信息产业(智能终端)、航空航天产业(卫星互联网)等。

长三角健康消费器械产业发展分会成立

旨在进一步提升健康商品和服务供给质量,打造新业态新模式新场景。

沙特交易所CEO:持续改革,增强沙特资本市场吸引力

沙特交易所首席执行官穆罕默德·艾·鲁迈赫11月11日对第一财经表示,目前正与中国企业进行洽谈,寻求双方合作的契机,进一步增强沙特资本市场的吸引力。

发挥“上海2035”总规引领作用!上海市规划委员会全体会议召开

落实好动态维护成果,发挥总规引领作用,确保“一张蓝图绘到底”。

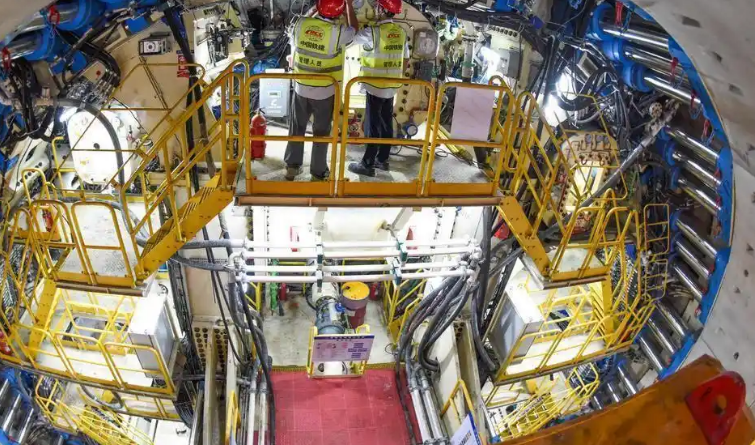

杭州机场高铁项目打响“地下攻坚战”

“启杭号”自去年12月始发以来,掘进的“进度条”已过半。