分享到:

- 微信

- 微博

在刚刚闭幕的2024世界机器人大会上,共有27款人形机器人整机亮相,数量创历届之最。“具身智能”(Embodied artificial intelligence,EAI)也成为众人热议的焦点。

中金公司日前发布研究报告深度拆解具身智能产业链地图,报告认为近年来具身智能成为AI领域关注的焦点,未来有望在各行各业中落地,中国人形机器人市场空间有望于2030年达到581亿元,2024-2030年CAGR达259%。主要观点如下:

1. 具身智能受政策、技术水平、产业需求等多环节驱动

具身智能由“本体”与“智能体”构成,以“感知决策、物理实体、环境交互”为主要特征。具身智能可以感知并理解周围环境,在物理环境中执行具体任务。具身智能本体包括众多形态,而设计成人类形态有望更好地适应人类社会的各种任务与场景,人形机器人有望打开更大的想象空间。

具身智能是我国发展新质生产力、实现产业升级的重要方向,2023年11月2日工业和信息化部印发的指导性文件《人形机器人创新发展指导意见》已将人形机器人提升至战略高度。人形机器人已成为各国AI竞争的重要舞台。

2.供给侧,技术进步加速行业发展

“具身”的特点对算法、算力和数据提出了更高的要求。

算法方面,众多科技大厂积极布局具身智能算法,如Meta、谷歌、特斯拉、Wayve、英伟达等均发布了具身智能算法并持续迭代,推动具身智能算法向更优性能迭代。算力方面,“云-边-端”构筑多层次算力体系,应对大数据量、高实时性、多模态要求,预计端侧算力将由分布式向集中式演进。数据侧,产业正通过现场收集、仿真模拟、大规模数据集开源等方式,解决行业高质量数据不足的问题。

3.需求侧,产业落地想象空间广阔

具身智能是AI落地的重要抓手,中国有望凭借大工业、大消费的资源禀赋实现具身智能率先落地。早期阶段,人形机器人有望用于执行简单任务,实现对各行业重复性工作以及危险性工作的替代,帮助企业进一步提高生产效率。远期阶段,伴随性能的提升以及劳动力结构的变化,具身智能也有望从简单功能向更通用化的场景拓展,落地千行百业。

4.2030年中国人形机器人出货量有望达35万台

充分考虑人形机器人商业化节点及应用渗透率,预计中国人形机器人出货量有望在2030年达到35万台,2024-2030年CAGR有望达317%;市场空间有望于2030年达581亿元,2024-2030年CAGR达259%,保持高速增长态势。

以Tesla Optimus为例,各类传感器、丝杠、减速器、电机的成本占比分别约为36%、23%、16%、9%。人形机器人终端销量的快速增长有望拉动上游零部件的需求空间。

5.具身智能产业链地图

在价值量较大的传感器以及精密机械件(行星滚珠丝杠)等领域依然以海外供应商为主,但在广阔的市场空间预期推动下,本土品牌正加大研发投入缩小与海外头部公司的差距。

同时,中金公司也给出风险提示称,“人工智能技术突破遭遇瓶颈,成本下降不及预期,商业化落地不及预期,社会伦理问题,隐私安全问题等”。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

上纬新材涨停!智元机器人拿到科创板“入场券”

本次收购如果成功完成,将成为国九条和并购六条实施以来,具身智能企业在科创板的首单收购案例。

长三角具身智能场景应用大赛下月29日将在昆山启幕

据了解,大赛将结合昆山产业特点和需求,设置机器人、智能网联汽车、低空飞行器三大赛道,共有9个应用场景13个赛项。

人形机器人从实验室“手搓”走向量产,供应链厂商加码制造

供应链厂商进入人形机器人领域,要解决的远不止产能问题,还涉及如何推动零部件标准化、如何降本等问题。

从象牙塔到生产线,机器人人才卡在哪一环?

机器人岗位缺口暴涨四倍的背后,是部分高校依然面临课程设置与产业需求错位的问题。

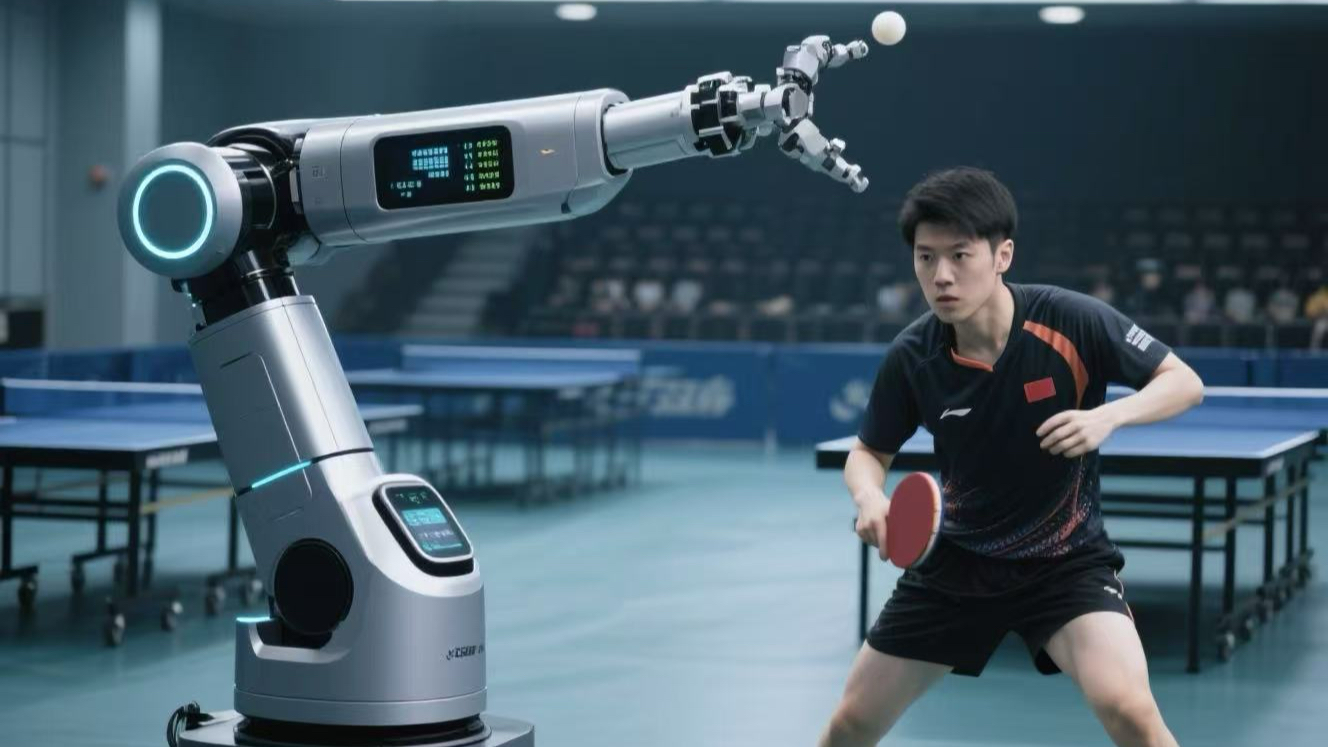

发球机器人进化,“AI刘国梁”走到哪一步了?

随着具身智能大模型的发展,传统的发球机器人正在变得“更像教练”。不过,企业想要真正培养出一个AI教练,仍然需要面对一个长期的市场拉锯。