分享到:

- 微信

- 微博

10月30日,广州互联网法院发布《广州互联网法院建设高水平互联网司法的五年规划(2024—2028)》(下称《规划》),针对网络流量造假、未成年人充值、个人信息泄露、AI合成伪造、虚拟财产流通、大数据“杀熟”、会员自动续费、网络账号盗取、网络暴力等乱象和新型司法问题,聚焦数字社会治理领域,提出8个方面40个要点的司法治理方案。

把好“总开关” 明确网络账号法律属性

广州互联网法院分党组书记、院长宋伟莉介绍,当前数字权益保障领域存在网络账号权益不明确、虚拟财产保护规则不足、个人信息泄露、未成年人网络素养有待提升、网络消费者权益受损等典型问题。

“我们认为网络账号的权益,是未来网络数字世界和社会空间的总开关或者钥匙,在网络账号背后的财产权利以及人格权益,都是未来法律要关注的重点。”广州互联网法院分党组成员、副院长邵山表示,数字权益是传统人格权和财产权在网络空间中的数字化升级,是人民群众融入数字化社会生活的必备条件,《规划》创新性地通过区分权益主体与权益客体的方式,对数字权益进行系统性保障。

《规划》首创性地将网络账号权益和法律属性列为工作重点,解决实践中常见的网络账号权属、虚拟财产权益、未成年人权益、消费者权益、个人信息权益、新型数字权益等问题。《规划》提出,要探索细化游戏装备、非同质化代币、直播虚拟道具等虚拟财产的取得、使用、收益、处分规则。

构筑“防火墙” 加强未成年人网络保护

针对网络游戏、网络直播、网络社交平台中涉未成年人网络黑灰产、不良信息、虚假信息等乱象,《规划》明确,引导网络平台科学利用账号管理、内容管理、算法治理等方式,落实未成年人用户识别机制、防沉迷措施、网络暴力防治机制,及时履行通知删除义务。

《规划》提出,深化未成年人人格权益保护,拓宽涉未成年人网络欺凌司法救济渠道,规制暴力文化通过不良出版物、影视节目、网络游戏等侵蚀、影响未成年人心理的行为。严格规制平台或用户诱导未成年人参与应援集资、投票打榜、高额充值的网络活动,引导未成年人理性上网。

《规则》还重点关注敏感个人信息利用问题,明晰个人信息处理司法规则,探索个人信息侵权责任承担方式,细化个人信息损害赔偿计算标准。另外,《规划》还提出服务保障“低空经济”“智能驾驶”等新类型数字权益场景。审慎应对“深度伪造”“人肉搜索”“虚拟数字人”等新技术法律风险和公共利益风险,不断完善涉网络暴力、网络谣言等案件的识别、举证及侵权责任认定规则。

完善“守门人”义务 制定网络平台行为规则

“部分电商平台未经支付环节直接触发‘先用后付’,涉及侵害消费者的知情权或者自主选择权,但是消费者很难取证维权,我们可以让经营者规范行为承担对应的责任。”邵山向记者介绍,在网络空间治理中,对行为人的行为规制,比被侵权后个体民事诉讼的效率更高,所以规范数字经济主体行为,将数字市场规则建设与高效审判有机结合,是《规划》编制重点考虑的问题。

《规划》提出,强化平台责任,推动平台经营者建立健全平台管理规则和制度,推动数据产权归属认定、市场交易、权益分配、利益保护等数据基础制度建设。《规划》深化算法法律性质及治理问题研究,专条规定了审慎确立生成式人工智能侵权责任,探索厘清训练数据合理使用、人工智能生成物版权认定标准等问题。

《规划》还明确,加强网络反不正当竞争司法规范。依法规制经营者通过刷量控评、返现利诱、炮制话题等方式虚假宣传,规制利用新型手段实施流量劫持、干扰、恶意不兼容等新类型不正当竞争行为。

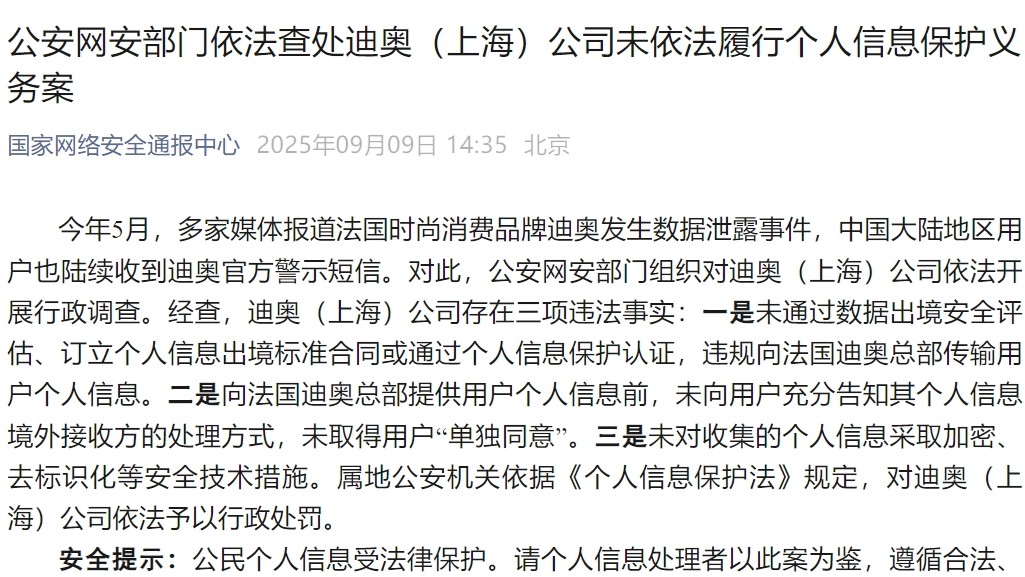

迪奥遭公安处罚!客户数据泄露的还有卡地亚和LV

数据安全问题如今成为奢侈品的“奢侈品”。

我国拟修改网络安全法强化法律责任

坚持体系化衔接,加强与数据安全法、个人信息保护法、行政处罚法等相关法律有机衔接。

一财社论:不能让“按键伤人”逍遥法外

杜绝“按键伤人”,就是要营造一个合法权益不受侵害的法治环境,强化信息沟通的有效渠道,树立权责对等原则,提高侵权者的发现概率和责任意识,不偏不倚地保护所有人的合法权益。

检察机关依法惩治电商黑灰产犯罪 持续优化网络营商环境

2024年1月至2025年6月,全国检察机关起诉涉电商领域相关犯罪1万余人。

壹快评|亮剑骚扰电话,相关部门该学学浦东法院

望相关部门都像浦东法院一样,切实担负起自己的职责,办好人民托付的事