分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

(本文作者黄益平,北京大学国家发展研究院院长、教授)

中国经济发展的驱动产业是什么?

到底什么是经济新动能?最近,我和几位同事做了关于经济波动过程中产业演变的研究。在过去的近30年间,中国经济在波动中成长,从主要由劳动密集型产业推动,发展到现在由资本密集型产业推动。

研究中,我们运用生产网络分析法具体描绘了基建和房地产对经济波动的贡献程度。生产网络分析法涉及行业上下游投入产出的关系。例如,当房地产市场开始上涨,水泥供应量就会随之增加,同时家具供应也会相应增长。其中涉及的一些技术性识别方法,在此不作详述。简而言之,这是一项涉及多方面因素的综合波动分析。然而,分析得出的结果出乎我的意料。

上图中的黑线代表宏观经济波动,红线则代表基建和房地产部门驱动的波动。此图给了我很大的启发。从三十年前开始,中国经济开始呈现繁荣景象,众多产业对此均有贡献(上图浅灰色虚线所示),而基建和房地产业的贡献尤为突出。2001年我国加入WTO后,经济再次呈现繁荣,但遭遇全球性危机后又开始下行。当经济再次复苏,特别是在2008年之后,基建和房地产业成为推动经济的主要力量。尽管图中浅灰色线条代表的其他产业也有所贡献,但大多呈现下降趋势或仅在图表底部徘徊。

该结论对于今天的重要启示是,明年经济形势存在诸多不确定性,或与特朗普政策有关,或与全球其他政府行为有关,但我认为,若上述研究结论正确,那么房地产市场的稳定对于宏观经济的稳定可能具有至关重要的作用。

更重要的问题在于,我们下一步应依靠什么产业来促进经济的持续增长。美国前财长萨默斯曾表示,他对于中国未来经济发展的前景抱有一定程度的不确定性,因为不确定未来哪些产业将成为中国经济增长的关键驱动力量。我将他的这句话定义为“萨默斯之问”,这值得我们共同思考。

动能如何转换?

对此我们有多种应对策略,例如发展新型生产力,这一点至关重要。

对于新质生产力的理解多种多样,人们常将其与人工智能、新能源汽车、量化计算等概念联系在一起。这些无疑都具有重要意义。然而,在我看来,当我们探讨新质生产力和经济新动能时,关键的一点在于总要素生产率是否能够持续增长。只有总要素生产率持续提升,经济才能不断向前发展。因此,我认为,即便是传统产业领域,只要不断革新技术、优化管理、提升效率,同样能够促进经济的长期增长。

以湖南邵东地区生产的一次性打火机为例,其售价20年来长期维持在1元人民币。该产品最初在温州生产,如今转移到了邵东。邵东年产打火机高达150亿支,形成了庞大的产业规模。该产业对生产成本极为敏感,任何微小的成本增加都可能使得1元的售价无法维持。然而,由于该产品难以定高价,因此它不断寻求更适宜的生产地。迁到邵东后,进一步迁移遇到了一些困难。困难在于,生产打火机虽看似简单,实则涉及至少16个零部件,构成了一个完整的产业链。若考虑将生产转移到劳动力成本更低的老挝等地,必须确保所有16个零部件的生产环节都相对集中,否则生产成本将无法控制在1元以内。这是一个相对复杂的问题。目前采取的策略是将打火机生产中的劳动成本降低至3%。这或许只是一种权宜之计,明年是否能够持续,目前尚不可知。

这个例子表明,即便在传统行业中,在简单的产品中,若能进行技术革新和管理能力的提升,依然对我国的经济发展具有重要意义。

从积极的方面看,中国实际上有能力进行创新。回顾过去数十年的动能转换历程,早期的服装和家电行业均取得了不错的成绩,甚至在全球市场上占据了重要地位。随后,机械装备行业也表现出了强劲的发展势头。如今,我们已经迈入了一个新的发展阶段,在数字经济和绿色能源领域居于世界前列。

近日,《纽约时报》专栏作家、《世界是平的》一书作者托马斯·弗里德曼来到中国。在和我的交流中他表示,美国需要更多的马斯克,以发展高端制造业,而中国需要更多泰勒·斯威夫特这样的消费文化推动者。马斯克将特斯拉工厂迁至我国,这表明我国对高端制造业具有一定的吸引力,以及其他国家所不具备的一些优势。比如,我国市场环境不断开放,拥有一大批勤奋工作且富有创造力的企业家和工人,以及完整的产业链等。这些都是至关重要的因素。

新动能“新”在何处

然而,仅凭目前的条件或许尚不足以应对未来的挑战。早期我们的主要目标只是赶超,而未来对我们的创新能力提出了更高的要求。现在,我们应当探讨新动能的内涵,即新动能究竟“新”在何处。

其新意在于,我国人均GDP已经从改革开放初期的156美元增长至现在的12700美元,接近高收入经济体门槛,这意味着我们已经逼近经济技术的前沿,未来必将越来越多地依靠自身的创造能力。

因此,此处要提到哈佛大学教授迈克尔·波特,他专门研究国家创新能力。国家创新能力由哪些因素决定?他将其分为两大类:

第一类因素是投入程度,包括科学家数量、研发人员数量以及研发资金的多少。例如,在人工智能领域,我注意到一份数据显示,美国拥有全球约60%的人工智能专业人才,而中国则拥有11%。考虑到我们是一个发展中国家,11%的比例已经相当可观,而且美国的60%中有相当数量的华人。因此,我们的能力实际上相当不错,且我们的投入也在持续增长。

第二类因素更值得我们深思。波特认为,除了投入之外,应确保这些投入能够真正转化为高质量的创新成果和新的动能。这涉及对知识产权的保护力度、国家的开放程度、对民营企业的支持力度等。关于民营企业支持,目前我国正在制定《民营经济促进法》。我国创新的70%以上由民营企业贡献,因此,若无法激发民营企业的活力,创新将变得较为困难。知识产权保护也是大家普遍能够理解并正在持续发展的。

面对未来日益增多的挑战,坚持自力更生和自主创新对我们而言至关重要。

本文仅代表作者观点。

文章作者

上海为邮轮经济立法,发展入境游,下更大功夫激发消费潜能

上海邮轮占全国市场份额60%以上。

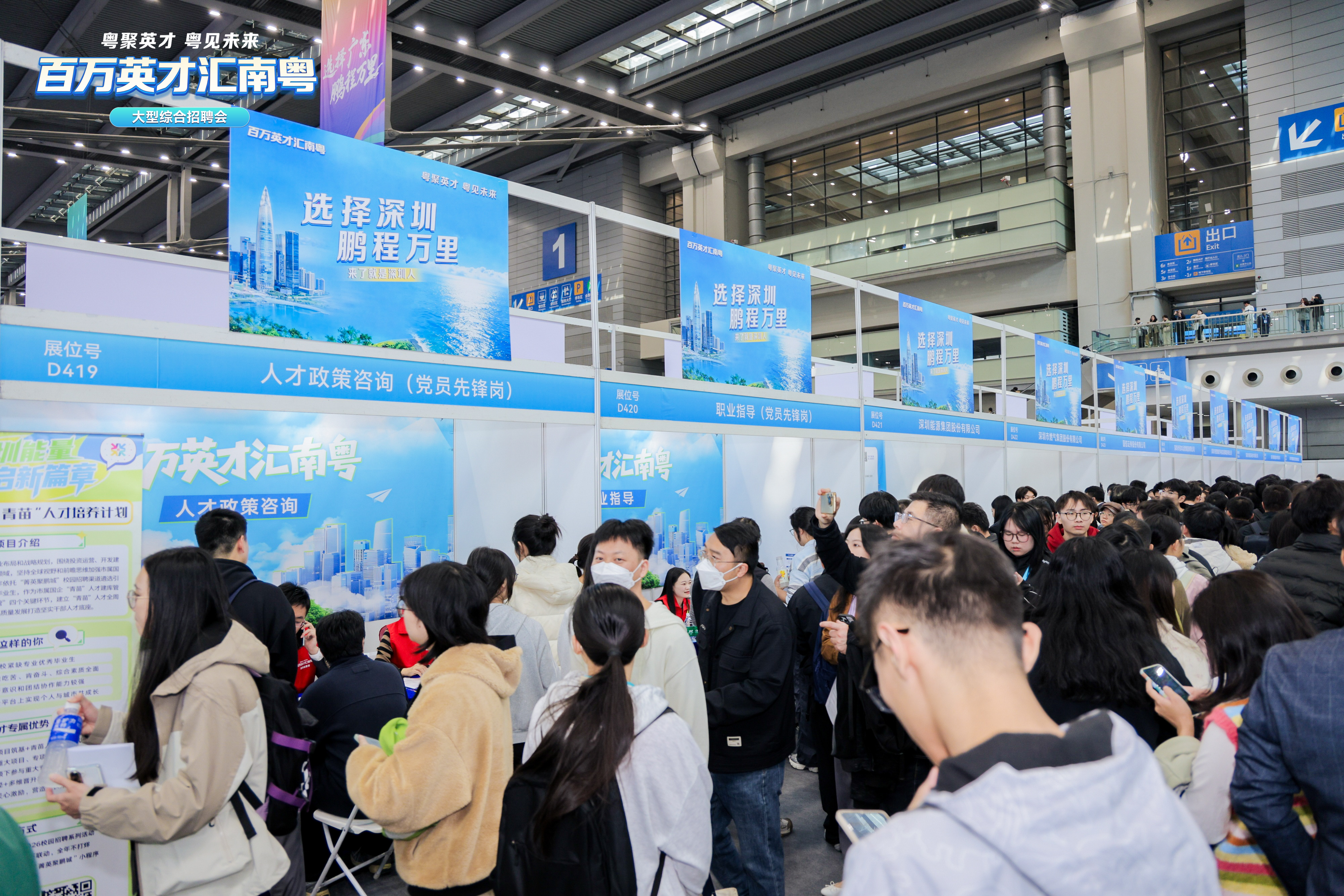

从这场招聘会,看“经济大省挑就业大梁”的新可能|湾区观察

这场招聘会的落幕不是一个终点,而是经济大省在就业领域挑大梁的新起点。

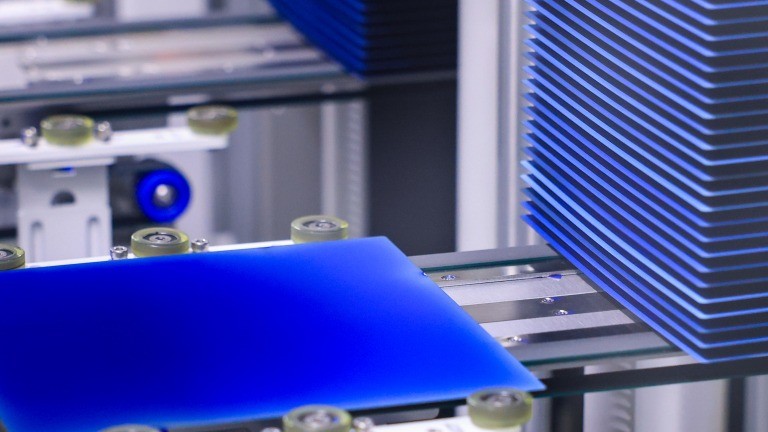

光伏板块股价大涨,硅片企业联合涨价,能否持续?

受硅料和银浆涨价影响,硅片企业挺价意愿较为强烈,过去一周的硅片的价格明显走强。

上海浦软低空经济产业服务平台发布,浦东加码低空经济

上海浦东软件园已集聚近60家低空领域企业,全链条协同发展

万亿级市场的诞生,商业航天或已站上风口!

国家航天局设立商业航天司并发布相关政策计划,标志着我国商业航天产业进入专职监管和国家战略引导的新发展阶段。