分享到:

- 微信

- 微博

近日,在互联网医疗行业沉寂许久的字节跳动,悄然上线了旗下的独立App“小荷AI医生”。小荷AI医生主要的功能是健康咨询,覆盖疾病自查、用药参考、健康建议等众多场景。

今年以来,AI医疗领域的热度一直不减。在字节之前,其它大厂几乎悉数入局,京东健康、蚂蚁集团、腾讯健康等大厂皆已发布了类似的AI医疗产品。如果暂时抛开各家的产品定位、使用场景、用户画像等细节差异的比较,那么这个领域其实一直存在的核心问题是,AI医疗产品如何挣钱?面向用户、面向医生,还是面向医院、面向药企、面向保险?

这个待决、各家企业都在摸索中的核心问题,在蚂蚁集团医疗业务负责人那里的回答是,“过去的经验告诉我,只要用户规模和认可度很高的话,未来会有很多可能性”。这个问题,在京东健康负责人那里的回答是,“我相信AI会成为医疗服务供给本身,商业化会是一件自然而然就发生的事”。这个问题,在某AI医疗创业公司创始人那里的回答是,“AI智能医生是一个流量入口,用户量达到一定规模后,商业化的合作方会有很多,如药、硬件、保险等”。

在此AI医疗的奇点时刻,大家都在突飞猛进,但关于AI医疗如何商业化却是一个非共识的问题。从当下大家的已有探索里,我们或许能从中找到一些路径。

2023年2月,左手医生创始人张超,在某问答平台上发了一篇文章,题目是《从知识图谱的“相信而看见”,到ChatGPT的“看见而相信”》,彼时,距离ChatGPT问世才不过3个月,他在文章的开篇中说道:

“对于亿万网友来讲,ChatGPT是一个无所不能的对话机器人。但对于一名医疗&自然语言处理的从业者,看到的是在用户交互层面,输出结果上也可以按照用户预期中的格式进行展现——大语言模型让很多我们原本不敢想的事,竟然被一种简洁的方式完成了。”

同样有此感知的还有福鑫科创CEO吴笛,他在2024年3月接受《健闻咨询》采访时明确表示,已经在研发部门启动技术改造,年底前80%的信息化产品必须接入大模型。

这两家公司的共同点是,深耕医疗信息化多年,中等以上规模,有基于深度学习或知识图谱的成熟产品在院内使用。事实上,这也是国内最早初及这一轮医疗AI商业化公司的模糊画像,当我们把视角拉远一点就能发现其中的端倪——同一时期,互联网大厂优先专注于大模型的自主研发,信息化的头部公司更希望推迟决策以降低转型风险,那些初创企业则缺乏足够的启动资金。

某种程度上,对于左手医生和福鑫科创这样的公司来说,这一时期的医疗AI商业化和过去并没有什么区别,客户、渠道、结算方式,甚至是落地场景都没有变,它更像是一次产品力的升级,过去80分的产品被大模型赋能后能有95分的效果,这当然会带来一定的溢价,但最核心的部分还是发生在成本环节。

“用大模型来做,增加的是算力成本,减少的是人力成本。”张超告诉《健闻咨询》,过去他们公司的每一款产品,都要配备相应的技术团队,现在所有产品只需要一个模型底座团队,省下不少人力成本。而算力则是一次性投入,卖出去的产品越多,边际成本越低,形成一个从产品力到利润率的良性循环。

在这一时期,医疗AI的商业化集中于最典型的几个应用场景,预问诊、生成式电子病历、诊后患者管理等,本质上都是医生助手的属性。因此,这一时期的买单方,仍以医疗机构为主,此外也不排除药企采购产品送给医生试用的需求。

今年年初,国产大模型deepseek上线后,医疗AI的商业化路径曾发生过一段时间的偏移。因为算力成本的大幅下降,医疗机构开始陆续将大模型部署到院内,以此应对数据安全的违规风险。短短数月,宣布接入deepseek的医疗机构就超过1000家。

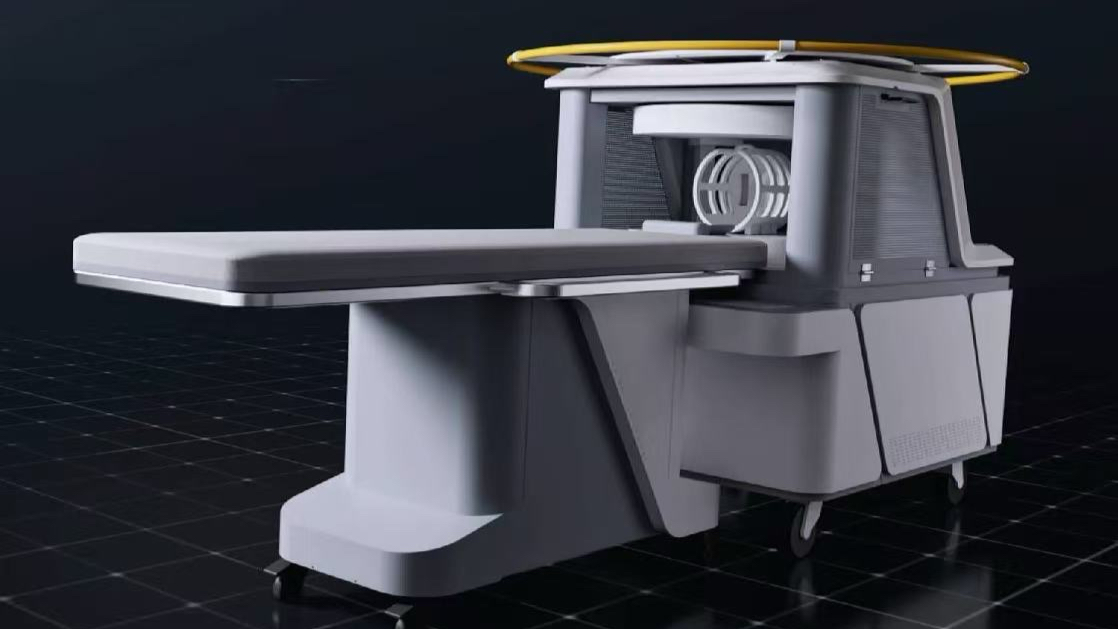

在这一波浪潮下,新的生意应运而生——医疗大模型一体机。它的最大卖点是“开箱即用”,即厂商交付的是一个预装了医疗应用的成套硬件,把医院采购算力设备和信息化服务的需求合二为一,价格随模型参数大小浮动,从几十万到数百万元不等。

医疗一体机的主要玩家分为两派,一派是以华为为代表的硬件厂商,一派是以东软为代表的头部医疗信息化企业。对于硬件厂商来说,医疗一体机拓宽了销售场景,自然是稳赚不赔的买卖。但对于信息化企业来说,情况则要复杂得多。“硬件可以是一锤子买卖,但软件公司还要承担后期运维,甚至是二次开发的任务,这些都很难在合同里约定清楚。”一位业内人士告诉《健闻咨询》。

以东软集团为例,东软集团多款AI+医疗产品都通过华为昇腾技术认证,其一体机产品在90多家医院得到应用。财报显示,2024年,东软集团“AI+医疗”领域的合同达到4.88亿元,同比增长了106%,但这一年,东软集团医疗健康板块的收入却同比下滑了12%,是其四大支柱业务中唯一下降的。

但无论是应用软件的采买,还是模型的本地化部署,都已经在B端构成了明确的商业闭环——所有的供需关系都围绕着医疗机构和医生展开,这是医疗AI突破商业化瓶颈的第一战场。

相比于B端的确定性,医疗AI在C端的商业化探索要曲折很多。

从产品形态来看,目前医疗AI的C端应用多以“健康管家”或“健康助手”为定位,提供的服务也基本类同,核心就是健康科普、疾病咨询、报告解读、链接医生线上问诊这几个大项。这其中,比较重磅的产品均来自传统互联网大厂,比如讯飞医疗的“讯飞晓医”、京东健康的“康康”、蚂蚁集团的“AQ”,以及字节刚刚上线的“小荷AI医生”等。

这些面向C端用户的产品有两个共同点,第一是免费,第二是对医疗的介入比较浅,仅能满足日常健康咨询,一旦涉及专业性比较强的医疗问题,往往只能给出模棱两可的回答,或者建议用户线下就医。

“这当中既有政策伦理的限制,也有产品力的原因。”一位参与了相关产品研发的临床医生告诉《健闻咨询》,如果是做面向医生端的应用,模型出现一些错误,还能够被识别和纠正的,但如果是面向用户端,容错率几乎是零,所以很多厂商会选择退一步,即不碰严肃医疗,至少保证风险可控。

医疗和健康是两个概念,医疗虽然低频,但有明确的刚需。泛健康领域虽然高频,付费意愿却很弱。医疗行业资深投资人徐波(化名)告诉《健闻咨询》,目前类似AI健康管家这样的C端应用还处于起步阶段,只能在各自的平台体系里充当维持用户黏性的角色。但随着它对用户的了解不断加深,以及类似可穿戴设备的硬件联动,确实存在商业化的可能。

“我觉得用户直接买单的可能性很小,但不排除会有第三方公司来为它的用户买单,比如保险公司可以把它打包进健康险的权益,取代更贵的真人医生服务。此外,从撮合交易的角度出发,它还可以做一些泛健康领域的选品推荐,这些东西我觉得已经有一些眉目了,就看企业对节奏的把握了。”

至少从目前的情况来看,互联网大厂对于C端应用的商业变现并不着急。相反,他们似乎更愿意跨过健康的边界,去触达严肃医疗的核心,最典型的案例就是医生和专科智能体的涌现。

以蚂蚁集团为例,在不久前上线的独立APP——AQ上,除了最基础的AI健康管家服务外,还汇集了200多个名医和专科智能体。这些智能体的研发逻辑是,在医疗垂类大模型的强大底座基础上,再进行专科和医生个人化的深度训练,且大部分训练语料都来自于合作医院和医生的独家临床数据。

“我们用专科智能体和真人医生做了比对,智能体的诊断准确率接近70%,略低于专科医生,但要明显高于实习医生和全科医生。”仁济医院泌尿外科主治医生迟辰斐告诉《健闻咨询》,他们花了近两年时间,和蚂蚁集团共同研发了仁济医院泌尿外科专科智能体,上线8个月时间,服务了30万名患者,在这30万名患者中,只有3000人转到线下就医,也就是说,这个智能体独立解决了99%用户对专科问题的咨询。

类似的产品还有左手医生和重庆儿童医院共同推出的儿科“AI家庭医生”。张超告诉《健闻咨询》,这和给医院单纯做一个应用软件不同,智能体项目不是左手医生拿钱为医院做信息化服务,而是双方基于各自的资源禀赋,共同研发,共有知识产权,共享商业利益的一次深度合作。

这也是医疗AI在C端商业化上逐渐探索出来的一条新路——从用户侧的需求出发,构筑起一个更专业靠谱的AI医生,而当这个医生不断汲取高质量语料,被训练到接近某个领域的权威专家时,它又能够转向基层医疗机构,获得产业端的商业回报。

当然,这也只是医疗AI企业在C端商业化探索中的无数可能性之一。

就像蚂蚁集团数字医疗健康事业部总经理张俊杰说的那样,医疗AI还处于发展的早期,还有巨大的需求没有被满足。对于企业来说,一定是先把用户体验做到极致,再去谈商业模式。

“过去的经验告诉我,只要用户规模和认可度很高的话,未来会有很多可能性”。

文章作者

国产医疗设备聚焦移动化和智能化,但AI临床落地仍有挑战

目前AI医疗影像设备在国内临床上的应用推广还存在挑战。

华尔街到陆家嘴精选丨美股迎四年来最佳财报季!AI浪潮重塑软件行业!诺和诺德为美国自费患者降价;AI医疗迎广泛应用

AI医疗有哪些支付逻辑?产业界详议模式与路径

从AI驱动医疗企业发展的情况看,约30%企业在进行技术研发时会借助AI工具,约30%企业会在销售与运营环节中引入AI,另有约10%的企业会在生产制造阶段运用AI。

AI医疗应遵循哪些变现逻辑?产业界人士详议模式与路径

WAIC现场|手术机器人已能剥鹌鹑蛋,壳破膜不破!未来有望独立完成手术

虽然目前手术机器人完成手术所耗费的时间要比人类医生要长,但等到训练完全成熟后,有望缩短手术时间,而在完全投入临床使用后,将帮助解决外科医生短缺的问题。