分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

2025年7月22日,科创板迎来开市六周年。第一财经科创研究中心推出《向“新”提质 第一财经·科创板六周年全景报告》(下称《报告》)(点击右上角查看PDF全文)。

这是第一财经科创研究中心记录科创板成长的第十份报告,也是第六份周年全景报告。站在科创板开市六周年的关键时点,此次《报告》成文近5万字,不仅从制度、IPO审核、新股、产业链、业绩、研发投入、二级市场、并购重组、指数、投资者回报等维度,对科创板全景数据进行统计分析,还通过采访调研学者、投资人、投行等方式,深度把脉科技、产业、资本的生态变化,探讨科技创新与资本市场深度融合的路径。

六年来,科创板推出了一系列创新制度,并在实践中不断验证、完善和持续创新,发挥改革“试验田”作用。在开市六周年之际,科创板迎来新一轮深化改革,“1+6”政策措施落地。

科创板受理IPO申请的数量近千家,截至7月22日已有589家公司上市,首发募资和再融资募资合计超1.1万亿元;研发投入强度不断上升,六年研发投入金额累计超7000亿元;产业链的示范效应和集聚效应不断扩大,苏沪粤上市公司数量稳居前三;二级市场整体估值在近两年多来持续提升,上市公司股价出现分化;并购重组一年新增110余单,金额超1400亿;指数化投资步入“快车道”,ETF规模超2500亿元;六年累计分红1768亿元,机构持仓占比超六成。

科创板已经站在新的起点,期待继续加大市场化改革力度,推动投融资协调发展,向“新”发力,提“质”致远。

科创板“1+6”政策落地,迎新一轮深化改革

一年前的6月19日,中国证监会发布了深化科创板改革的八条措施。实施一年来,“科创板八条”各项改革举措已基本完成。与此同时,内外部形势快速变化对深化科创板改革提出新的要求。

为此,在科创板开市六周年前夕,证监会主席吴清在上海宣布推出科创板“1+6”政策措施,科创板迎来新一轮深化改革。7月13日,相关配套规则正式落地。

“1”即在科创板设置科创成长层。科创成长层重点服务技术有较大突破、商业前景广阔、持续研发投入大,但目前仍处于未盈利阶段的科技型企业。科创成长层企业股票简称后添加“U”(Unprofitable),作为特殊标识。

这次改革没有针对未盈利企业纳入科创成长层设置额外的上市门槛,存量32家未盈利企业进入科创成长层,新注册的未盈利企业将自上市之日起进入。

调出条件实施“新老划断”。存量企业调出条件保持不变,仍为上市后首次实现盈利;新注册未盈利企业调出条件则有所提高,即:最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万元,或者最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元。

“6”即在科创板创新推出6项改革措施。其一,扩大第五套标准适用范围,支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用。这些领域的企业存在前期投入大、周期长、未来发展潜力大等特点,市场对相关企业适用科创板第五套标准上市融资需求较大。

目前,科创板第五套标准已上市20家企业,均属于生物医药行业。第一财经获悉,证监会和交易所将借鉴当前生物医药行业适用第五套标准的做法,结合人工智能、商业航天、低空经济等领域产业特点,成熟一个推出一个。

其二,对于适用科创板第五套上市标准的企业,试点引入资深专业机构投资者制度。7月13日落地的《发行上市审核规则适用指引第8号——资深专业机构投资者》,从投资经验、合规运作、投资入股时间、持股规模、独立性等多个维度,明确了资深专业机构投资者的认定条件。

其中,投资经验方面,相关投资机构投资的科技型企业中,近5年有5家以上已在科创板上市或者10家以上已在境内外主要证券交易所上市。持股比例和期限方面,相关投资机构应当在发行人IPO申报前24个月到申报时,持续持有发行人3%以上的股份或5亿元以上的投资金额,不能突击入股。

其三,面向优质科技型企业试点IPO预先审阅机制。发行人和保荐人提交预先审阅申请文件前,也需要参照IPO正式申报的要求,履行保荐人质控、内核会议等内部程序,取得中国证监会派出机构的辅导验收文件,财务数据应在规定的有效期内。

之后,上交所将参照正式审核程序开展审阅工作,向发行人和保荐人反馈审阅意见。上交所的审阅意见不构成对发行人是否符合板块定位、发行上市条件和信息披露要求的预先确认。通过预先审阅的科技型企业正式提交IPO申报的,上交所将落实《科创板意见》的要求加快推进审核程序。

另外,还有三项政策分别围绕支持在审未盈利科技型企业面向老股东开展增资扩股等活动、健全支持科创板上市公司发展的制度机制、健全科创板投资和融资相协调的市场功能等方面提出具体举措。

589家公司募资超1.1万亿元,成长出现分化

经过六年的发展,科创板已成为中国硬科技企业上市首选地,推动了中国科技产业飞速发展。

六年来,科创板累计受理企业IPO申请969单。2019年 ~2024年的每年7月22日,科创板受理的企业IPO申请数量分别累计达到149单、407单、 647单、818单、934单、943单。截至2025年6月30日,科创板受理的IPO申请数量累计达到969单。

以此来看,科创板第一周年~第六周年,每年新增受理数分别同比增加258单、240单、171单、116单、9单、26单。

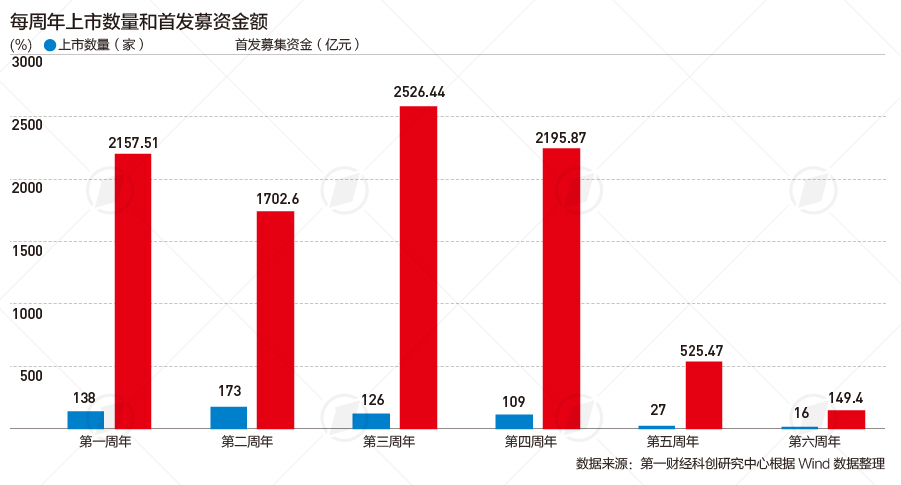

截至今年7月22日,科创板接纳了589家上市公司,IPO募集资金9257亿元,再融资募集资金1867亿元,合计超1.1万亿元。从每个周年的上市数量和首发募资情况来看,前四个周年的上市数量均超百家,融资金额在2000亿元上下,后两个周年新股数量和融资额大降,这与整体市场环境以及IPO阶段性收紧有一定关系。

这589家上市公司主要分布于六大战略性新兴产业,产业链集群协同发展。以截至2025年6月30日的数据来看,新一代信息技术产业独占鳌头,有上市公司228家;其次为高端装备制造产业,有128家;生物医药产业上市公司数量位居第三位。这三大产业上市公司合计占比八成,产业集聚效应不断扩大。

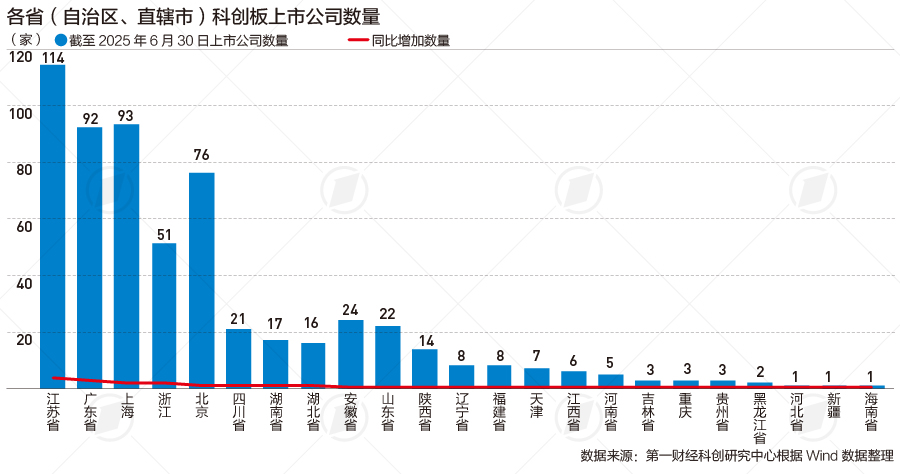

地域上,根据第一财经科创研究中心6年来的报告跟踪,江苏的上市公司数量位居第一、上海和广东的排位有所变动,但是这三者稳居前三位。北京和浙江的排位也较为稳固,都排在第四位和第五位。安徽、山东、四川则是经过了一定变化才形成目前的排位。

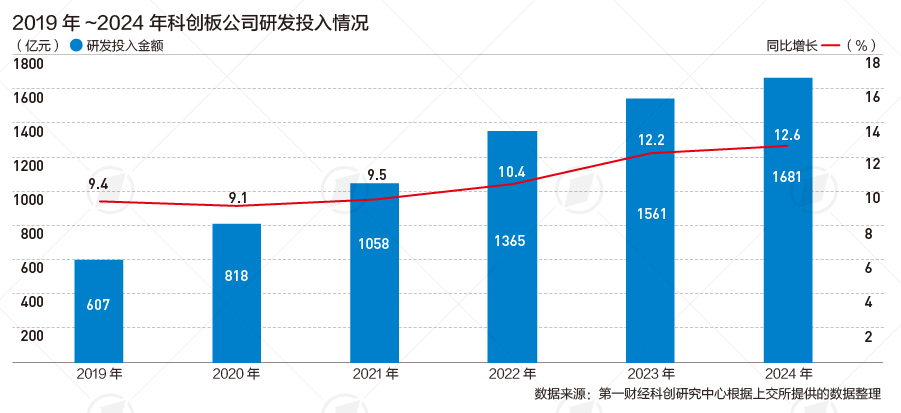

科创板研发投入强度领跑A股。六年研发投入金额累计超7000亿元,其中,2024年科创板公司研发投入金额达到1681亿元,是2024年板块归母净利润的三倍多,同比增长6.4%,研发投入占营业收入比例中位数为12.6%,远高于其他板块(沪主板、深主板、创业板分别为2.7%、3.33%、5.3%)。

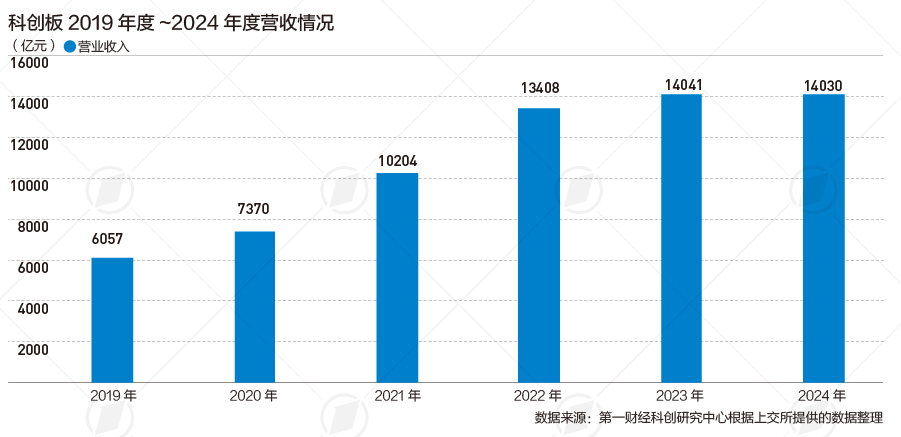

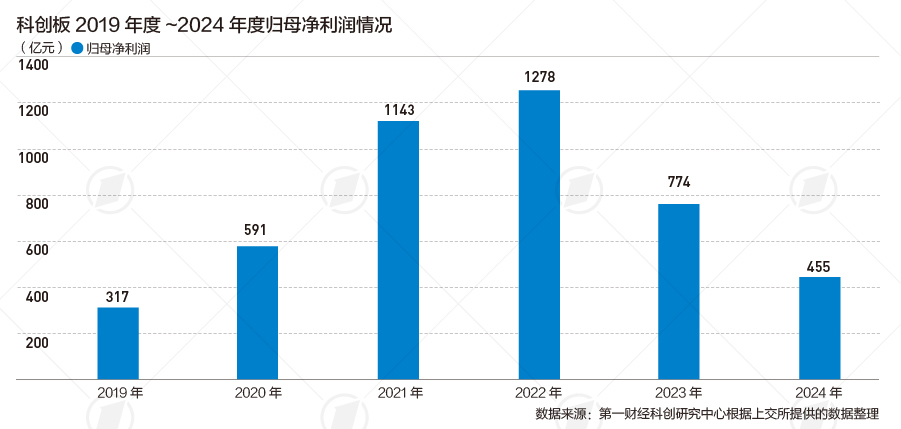

在高研发投入之下,有些科创板公司实现较大成长。以2019年为基数,2020~2024年板块公司营业收入、归母净利润复合增长率分别达到19%、8%。2024年,科创板公司平均毛利率40%,大幅领先于A股各板块(沪主板、深主板、创业板分别为24%、24%、29%)。

六年累计分红1768亿元,机构持仓占比超六成

与此同时,这些年来科创板也为投资者分享中国科技红利创造机遇。

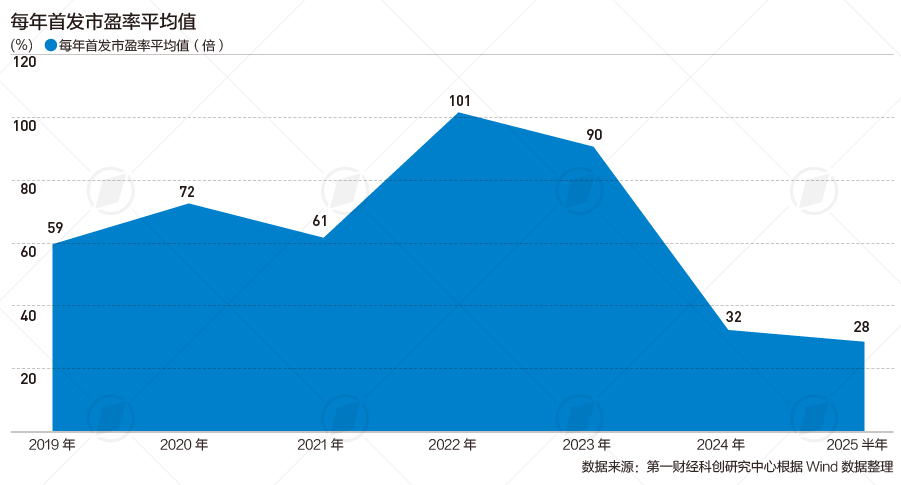

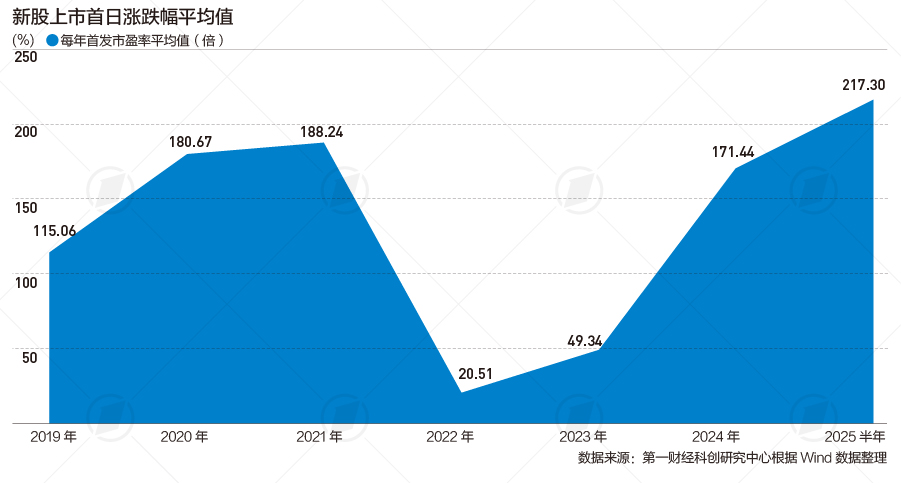

新股的估值变化和上市首日表现一直市场各方关注的焦点。科创板新股首发市盈率平均值在2022年达到最高峰,之后则持续下降,到2024年和2025年上半年首发市盈率的平均值维持在30倍左右;新股上市首日平均涨跌幅则呈现相反趋势,在2022年处于谷底之后,持续上升,在2025年上半年创出新高。

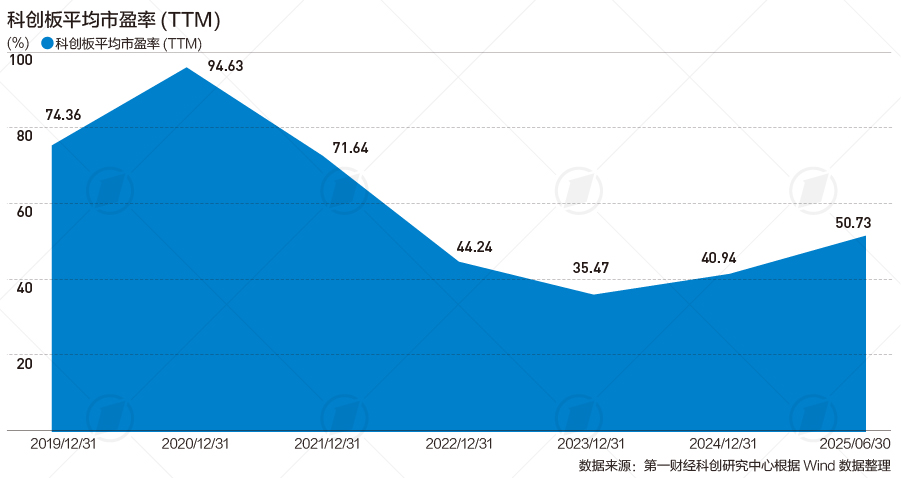

整体来看科创板公司的股价,科创板的平均市盈率在2020年底达到最高之后,逐步下降,到2023年底触底反弹,2024年以来估值持续提升,截至2025年6月底达到50.73倍。从股价表现来看,根据Wind数据,588家上市公司中,169家公司上市以来股价上涨,占比28.74%。34家公司上市以来股价累计涨幅超过1倍。

并购重组是近一年来的热点,其中科创板成为产业并购的一大主阵地。据统计,自2024年6月“科创板八条”发布以来至2025年7月15日,科创板新增产业并购超110单,已披露交易金额超1400亿元。其中,35单涉及重大资产重组或发行证券,交易数量超“科创板八条”发布前各年之和;30单涉及收购未盈利标的,7单涉及收购拟IPO企业、15单涉及收购境外资产。

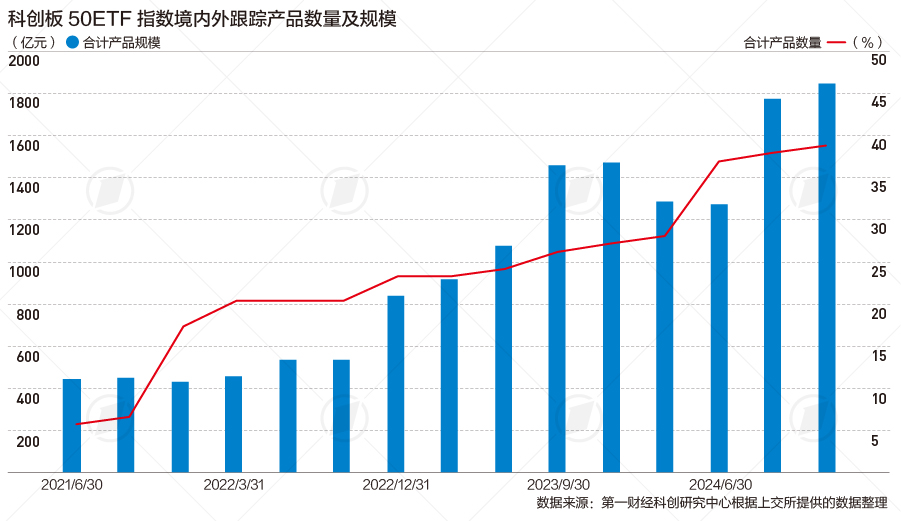

指数化投资成为新趋势,科创板指数化投资新局面正加速形成,成为A股指数化投资比例最高的板块。科创板系列指数跟踪产品规模近2500亿元,其中科创50指数境内外跟踪产品规模超1800亿元。

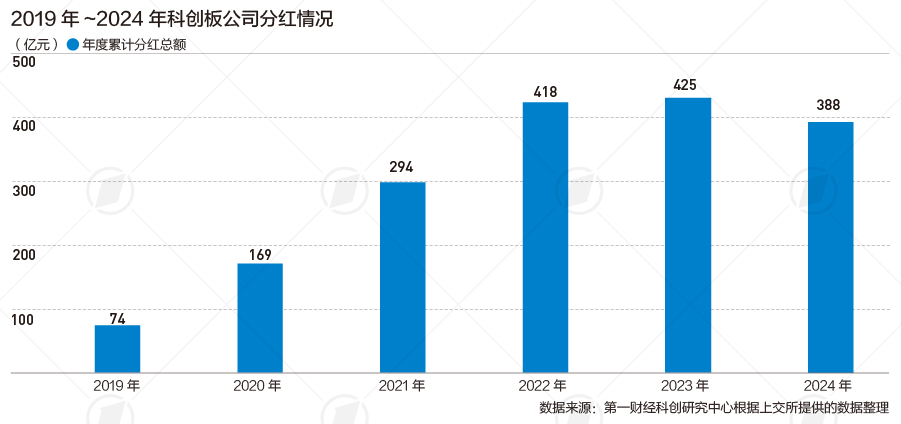

在投资者回报方面,数据显示,超六成公司推出2024年度现金分红方案,年度累计分红总额388亿元,超290家公司现金分红比例超过30%。2024年中期分红111家,创历史纪录。在这之前的2019年度~2023年度,科创板公司分红金额分别为74亿元、169亿元、294亿元、418亿元、425亿元。六年来,科创板公司分红金额合计1768亿元。耐心资本持续壮大,截至2025年一季度末,专业机构投资者活跃账户数超过7.7万户,全部机构投资者持仓占比超六成。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

美团市值一度跌破5000亿港元,行业竞争格局逐渐清晰

分析师认为,美团股价要受行业竞争、收购整合以及盈利预期这三方面因素影响。

自爆SpaceX订单后收监管警示:双良节能盘中跌停,该订单仅占营收0.11%

双良节能补充公告称,公司未直接与SpaceX发生合作,公司为项目非独家间接供应商。

全球第四大汽车巨头股价暴跌超20%

安东尼奥·菲洛萨表示,未来电动化将 “由市场需求而非主观规划主导” ,放弃了此前激进的转型目标。

寒武纪带崩国产AI芯片股,公司回应“市场小作文”:假的

2025年应该是寒武纪首个实现盈利的年度,但从季度收入看,寒武纪或许开始经历收入环比下滑。

全年预亏百亿,闻泰科技跌停

闻泰去年第四季度业绩受到安世半导体控制权受限一事的明显影响。