分享到:

- 微信

- 微博

日前,最高人民法院公布了2025年上半年司法审判工作主要数据。其中,全国各级人民法院共受理涉外民商事一审案件2万件,同比上升52%。

最高法表示,人民法院依法平等保护中外当事人合法权益,让当事人切身感到我国司法的公正、高效,通过涉外民商事案件裁判彰显我国市场化法治化国际化一流营商环境建设成效,为扩大高水平对外开放提供有力的司法保障和服务。

在国际民商事活动中,出现纠纷是不可避免的现象。纠纷多并不代表营商环境差,公正、高效的纠纷裁判和执行,反而会增强这一地区的综合竞争实力。

从这一点说,涉外民商事案件数量增加,凸显中国国际化一流营商环境建设在持续加强中。因为这体现出越来越多的市场主体相信我国司法的公正。

加强涉外民商事案件裁判,保护的是国内和国际两个方面市场主体的合法权益,两者都是国际化一流营商环境构建中的重要因素,涉外民商事裁判的案例中已经得到了诸多体现。

我国对加强涉外民商事案件的裁判高度重视。2022年10月,全国人大常委会就曾专门听取最高法关于人民法院涉外审判工作情况的报告,涉外民商事是其中的重要内容;日前印发的《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》(下称《审判工作意见》)中强调,要加强最高人民法院和重点地区国际商事审判工作,完善与国际商事调解、仲裁的衔接机制,促进打造国际商事争端解决优选地。

这条原则性规则对涉外专门法院和其他具备涉外民商事审判职能的基层法院同样适用。其中一个重要指向是促进打造国际商事争端解决优选地。

而要进一步加强涉外民商事案件裁判,一方面要加强与国际民商事裁判规则充分接轨,逐步增强裁判的公信力和执行力。

充分尊重国际规则才能在裁判领域取得更多的话语权。2023年出台的《最高人民法院关于审理涉外民商事案件适用国际条约和国际惯例若干问题的解释》明确了善意履行条约义务、尊重国际惯例,维护国家主权、安全和社会公共利益等原则,较好解决了国际条约在司法实践中如何准确适用的问题。

根据《中国审判》日前的报道,我国法院的涉外民商事裁判越来越多地得到其他国家的承认和执行,我国司法的国际公信力日益提升。

但也要看到,有些承认和执行是基于互惠原则及双边条约基础上的,去年我国承认和执行外国民商事领域裁判319件,同比增长11.2%。今后,我国涉外民商事领域裁判结果还需要进一步增强执行力。

另一方面,要持续健全裁判体系建设,加强专门人才队伍培养。

去年12月30日,上海国际商事法庭正式挂牌成立。自成立至今年3月31日,法庭受理的涉外民商事等案件就相当于此前上海两个中级人民法院一年的收案量。一些案件的裁判结果受到了联合国贸法会及专家学者的关注。

在今年全国两会上,最高法的工作报告指出,要持续加强国际商事法庭建设,支持北京、上海、广州、深圳、海南建设国际商事仲裁中心,支持福建、陕西、新疆等地建设服务高质量共建“一带一路”法务区,指导重庆、四川、贵州、云南、青海等地的法院协同服务西部陆海新通道建设,积极打造国际商事纠纷解决优选地。

5月30日,由我国政府牵头、被称为国际法治公共产品的国际调解院举行公约签署仪式。这表明我国在包括民商事裁判领域的影响力逐步扩大,并创新组建新的平台,发挥更大的影响力。

体系建设需要人才队伍建设,当前人才相对短缺是制约涉外民商事裁判领域的短板之一。为此,在加强自身培养的同时,应积极为涉外民商事审判人员走上国际舞台、参与国际法治交流合作创造条件,推荐更多优秀涉外审判人员到国际组织和其他国际司法机构任职。

总之,当前要促进打造国际商事争端解决优选地。“优选地”建设要克服不少障碍,其中包括:裁判规则与国际规则充分接轨,在此基础上逐步增强规则制定上的话语权;同时要加强裁判体系专业化建设,拿出更多有国际影响力的裁判案例;而这一切的基础,都需要强大的人才队伍作为支撑。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

深圳前海:前三季度实际使用外资同比增长25.4%,占全市比重56.4%

2025年前三季度,前海合作区实际使用外资152.7亿元,同比增长25.4%,占全市比重56.4%。

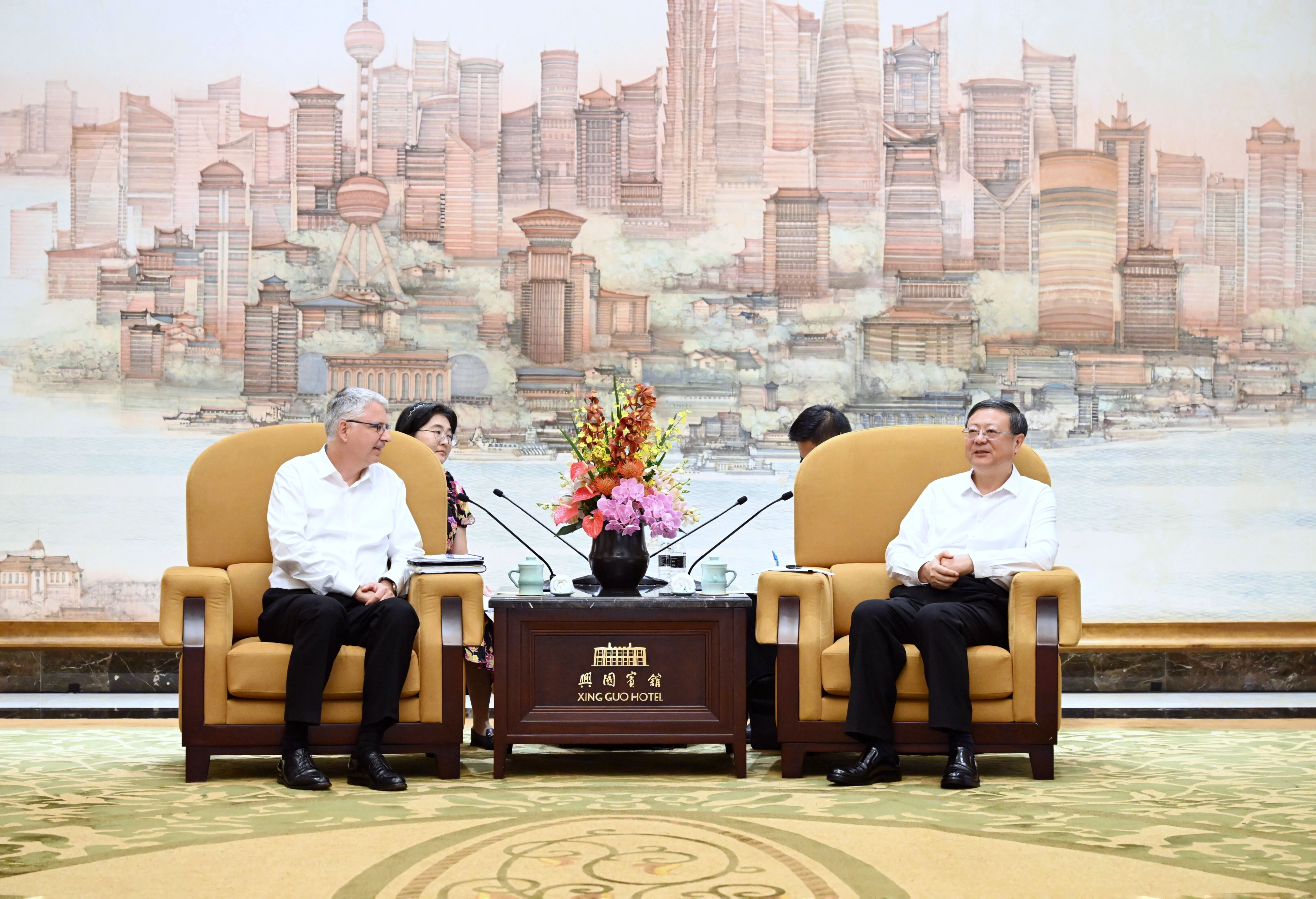

陈吉宁会见来沪参加上海市市长国际企业家咨询会议的企业家代表

上海作为中国经济中心城市和改革开放的前沿窗口,谋划“十五五”乃至更长远发展,需要汇聚全球顶尖智慧、聆听国际先进经验。

安永在上海:热爱这座城市的理由

“因为相信,所以扎根”——这是安永对上海最真切的心声,更是一份长久的热爱:热爱这座城市的开放与包容,热爱它提供的机遇与舞台,也热爱它创新向前的精神气质。

要烟火气也要秩序感,上海又开了场座谈会 | 营商“申”观察

上海300多万市场经营主体,90%以上在街镇。

商务部新闻发言人就TikTok问题答记者问

中方维护本国企业正当合法权益的决心坚定不移,将依法依规审批TikTok问题。