分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

“遇事不决问AI,还是不决,多问几个。”用AI写作如今已经不是什么新鲜事,很多人已经非常熟练。在新书《机器如何学会写作:给人工智能的文学指南》中,作者丹尼斯·伊·特南认为,与其说AI会写作,不如说正是人类不断写作培育了AI。他还说,人工智能是一种集体劳动,不用再觉得一个天才在远方孤独地奋斗才能写作了。

丹尼斯·伊·特南是哥伦比亚大学英语与比较文学系副教授、哥伦比亚大学数据科学研究所研究员,曾任微软公司软件工程师。这样的职业履历,使他对机器和写作的发展历程及理论都有相当的了解。

理解了人与AI关系的“前史”,才能真正认识AI写作的本质,并进而对我们未来如何与AI共处“心里有数”。东方出版中心象形文字工作室主理人、本书的编辑陈哲泓认为,《机器如何学会写作》更多是从历史的角度看AI的出现——AI不是近几年突然出现的,甚至可以说不是20世纪才出现的,背后是西方人一直想把写作这件事外包给机器的冲动。

从中世纪阿拉伯人用轮盘式图表生成神秘预言,到19世纪埃达·洛夫莱斯设想让机器“操作符号”;从好莱坞剧作家借助生成器批量预制情节,到依赖概率算法运作的拼写检查器……在这本主要为大众和学生而写的科普书中,丹尼斯·伊·特南希望通过一系列的事例来说明,在过去千年的文学史当中,已经充满了各种令人惊叹的“算法”策略。

写作机器从历史中走来

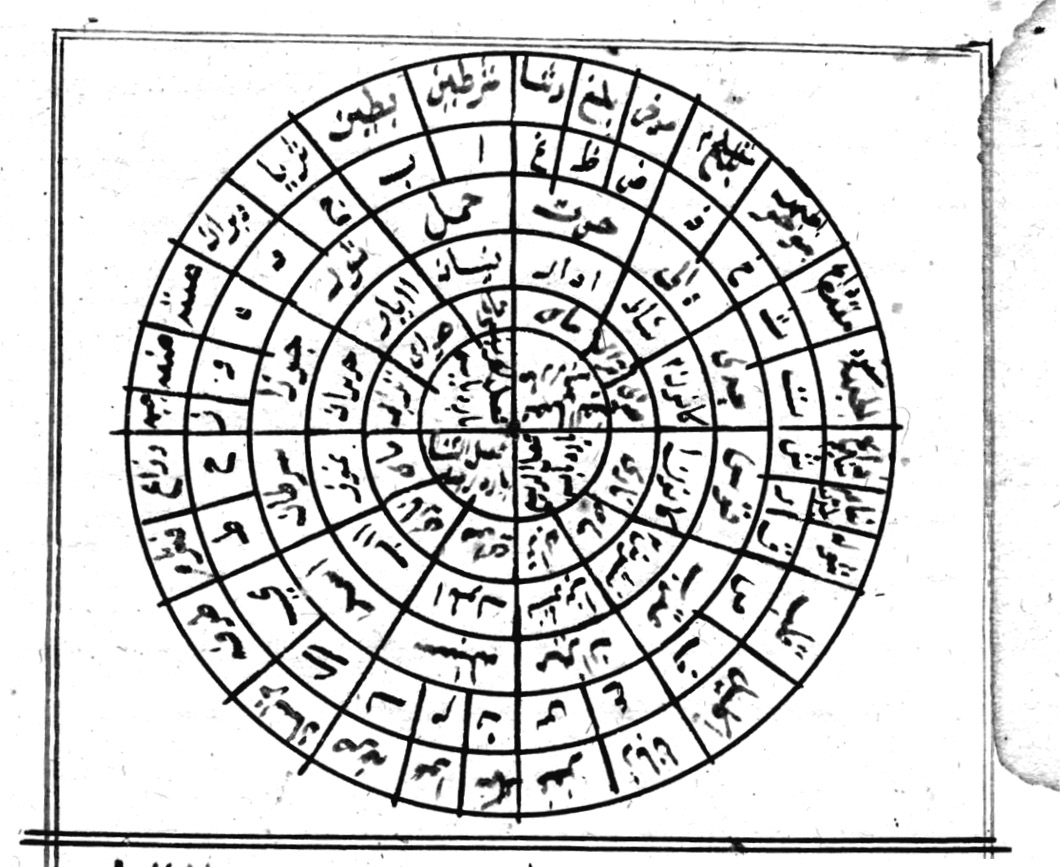

中世纪阿拉伯著名历史学家伊本·赫勒敦(1332~1406)的《历史绪论》里,曾提到一种叫“zairajah”的“自动巫术装置”,这是《机器如何学会写作》中讲到的最早的例子。

zairajah的基本结构是,在一个大圆里面套着一些同心圆,分别代表天球、元素、被创造之物、灵性事物及其他类型的存在和科学。每个圆都分成几个扇区,分别代表黄道星座、元素或其他事物。划分各扇区的线条伸向圆心,被称为弦。沿着每条弦,排列着一系列具有约定数值的字母。内圈则写有各种科学话题和神创造的世界中的话题。背面画着横向55格、纵向131格的表格,一些格子里填满了数字和字母。

在中世纪,占卜师们利用zairajah这类装置,把别人提的问题中的字母转换成数字,再依据一些特定的规则程序,把数字转换成字母。经过复杂的循环操作,得到一段缩短的字母串,再把它进一步扩展成一套押韵的答案。

伊本·赫勒敦对zairajah提了一个问题:zairajah是现代科学,还是古老的科学?这个问题被分解成93条弦,在轮盘上经历了12个循环的计算过程,得到这样的答案:“圣灵即将不见,秘密已然发现/传给易德里斯,通过它,攀至最高山巅。”

这样的回答,在今天的我们眼里,显得既有一定的智慧,也有一种煞有介事的神秘感。丹尼斯·伊·特南解读道,从已知最早的文字魔法的使用来看,它承诺能揭示语言本身固有的逻辑,仿佛是通向“来之不易”的科学知识的捷径。现在的AI系统在论述不可言喻的神秘现象时,也还保持着类似的风格。

书中还追溯了一系列历史上的发明,比如巴洛克时期的“数学风琴”,用于作曲、写诗或加密信息。19世纪的发明家查尔斯·巴贝奇和数学爱好者埃达·洛夫莱斯共同提出了数学可编程计算机的构想,在巴贝奇自动化技术思维的影响下,图书出版印刷的流程也变得标准化。

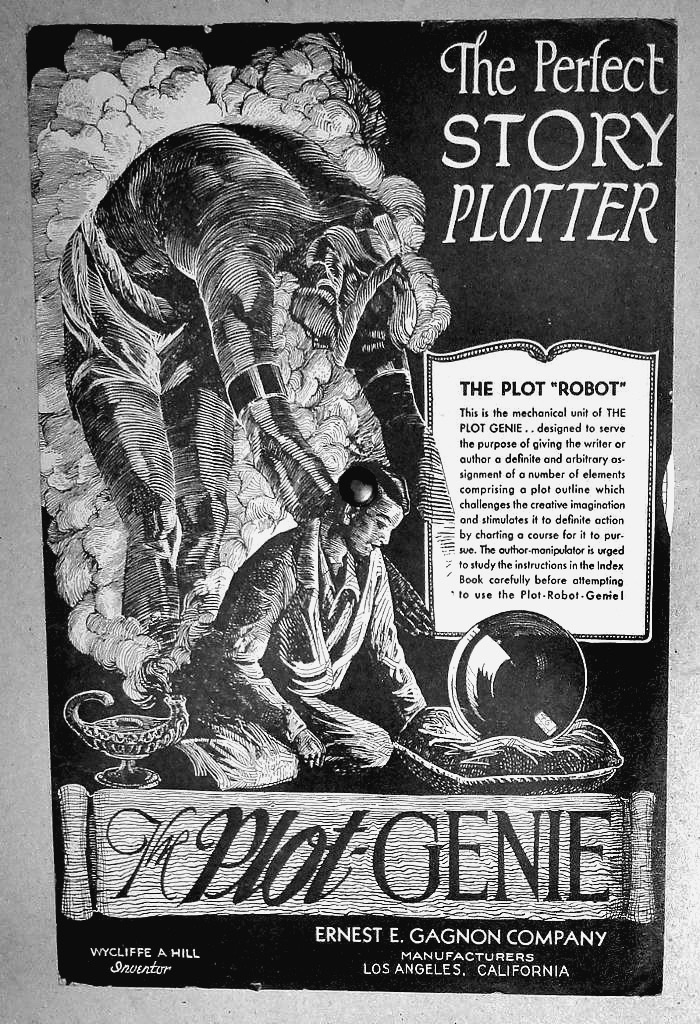

模板、框架的出现,使以工业规模进行文学生产,在19世纪开始成为现实。20世纪三四十年代的美国,就出现了“情节机器人”等创作框架工具,人们转动纸盘上的轮子,按数字结果去查表格中给出的情节提示,比如“爱人怀疑恋人的耐力”等,为推进创作寻找灵感。

理解AI就要多玩它

“最初是通过操纵文字获得一个结果,从这样的机器行为或说工具行为开始,慢慢地,在不断靠近当下的这条路上,AI的发展走过了一个多学科多领域交互、多民族多国家交互的过程。”《机器如何学会写作》译者、清华大学人文学院讲师耿弘明认为,这本书的有趣之处在于,过往主导性的话语对人工智能的认识存在分裂,而这本书起到了连接作用。

耿弘明所说的分裂有三个指向。一是自然科学与人文学科的分裂;二是精英跟普通人在AI的日常使用上的分裂;三是AI本身发展历程的分裂——回顾AI发展的历史,上世纪50年代开始的早期研发进步缓慢,投资少,到八九十年代出现了一些关于深度学习的论文,而直到2015年才迎来大爆发。而《机器如何学会写作》告诉我们,AI发展的漫长历史是无数个学科彼此搀扶,诸多因素共同作用的结果。

在译后记中,耿弘明提出,关于AI的书,从“科普”视角回顾、探讨的比较多,“文普”的很少。其实AI涉及的语言学问题也是一个古老的文学问题、哲学问题和文化问题,书中梳理的AI“史前史”很好地补足了科普说不明白、说不尽的根源。

“把科学语言转化成你能懂的原理很重要。有时候我们对AI存在恐惧,不是因为不知道它的原理。知道了也没什么,毕竟它对于我们来说还是很遥远。以一种思想史或说文化史的讲法,把各种因素串联到一起,让人们感受到AI跟日常生活和日常思维有很多关联,就能够完成内化的过程,让你跟AI之间没那么分裂了。”耿弘明说。

在《机器如何学会写作》的新书分享会上,华东师范大学教授姜宇辉提到,以前我们发明机器是为了服务于人,如今机器越来越强大、高级,其书写能力不断增强,开始取代人类在传统书写中的中心地位。甚至可以说,以前机器为人服务,现在机器的各种书写规律和法则反而取代了人类固有的书写能力。这带来很大的不确定性,也使很多人对未来感到忧虑。

在这种将信将疑中,带着点儿“玩”的心态会很有用。上海社会科学院文学研究所助理研究员朱恬骅在新书分享会上说,网络小说比较类型化,在人工智能生成中,数据容易获得,很多网络公司主动投身AI写作网络小说的工作。但实际上,很多人更享受的是交互,这样的小说就像玩游戏一样,告诉AI下一章你想看到什么,希望角色之间如何互动,得到反馈,再不断修改、润色,最后就变成你真正想要的故事了。

耿弘明认为,计算机、互联网的发展,确实给写作提供了很大的便利,既让人没那么有负担地去把想写的东西敲出来,也让人更容易获得以往只有精英才容易得到的素材。当然,AI的时代也会有新的不平等出现,那就是以数据文明或说计算文明为核心的一种变化。AI使用能力会导致人与人之间出现新的差距,而这种差距可能会超过文字文明时代精英与普通人的差距。

所以,抓紧学习AI工具吧,不仅使用它,而且要“玩”转它。

《机器如何学会写作:给人工智能的文学指南》

[美]丹尼斯·伊·特南 著

东方出版中心2025年6月版

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

翻开清代文人的日记,用新年的第一次书写重建仪式感

在一个仪式感日益缺乏的时代,在读书人越来越失去特殊信念与特定行为的年代,重温新年发笔的传统并非毫无意义。

“光谷AI新势力八强”出炉,竞逐人工智能产业“第四极”

光谷已建成算力5000P,汇聚人工智能企业近800家。

数亿元资本涌入AI医疗赛道,商汤医疗值不值30亿?

医疗科技公司都在争夺各种数据入口,一方面积极与各大医院合作,抢占医院端入口,另一方面也在抢占患者端入口,希望把低频的医疗行为变成高频的健康咨询问诊行为。

AI是技术革命还是投资泡沫?业内认为AI投资热“浇不冷”

“AI领域投资热潮催生股市‘狂热’,但整体上仍属于‘理性泡沫’。”

IMF与英国央行齐发警告:AI热潮下的市场泡沫

AI带来的资本热潮正推动美股估值快速攀升,但风险也在积聚。