从“三转一响”到电大教材,太原这座关帝庙装满城市记忆

太原城市记忆馆目前馆藏超过3万件,创办人黄海波和伙伴们认为,旧物的价值不仅在于物件本身,它们背后的人、家庭、团体的故事也非常重要。因此,志愿者也会记录下捐赠人的故事

收获亚军创造历史,U23中国男足亚洲杯表现令球迷惊喜

尽管失利,但U23中国队在本届比赛中的表现可圈可点,实现了成绩的历史性突破。

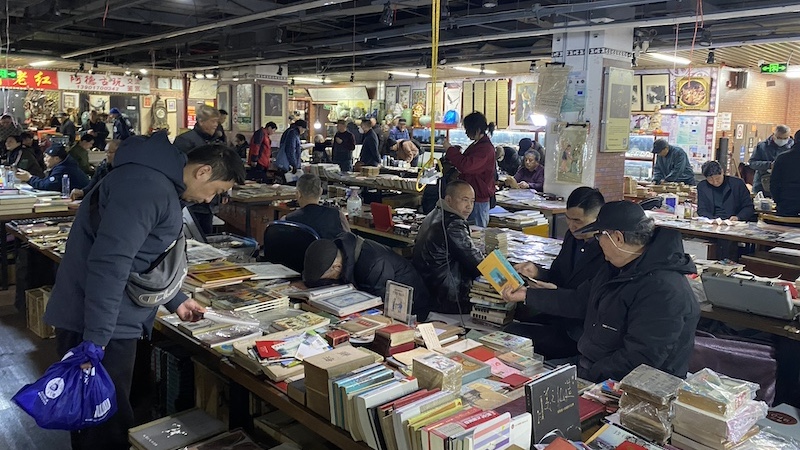

上海这处旧书市集恢复开放,能淘得到精品吗

近日,城隍庙福民商厦新藏宝楼4楼的旧书市集恢复开放。虽然旧书市集最主要的读者群是老年人,也有不少年轻人来现场打卡。

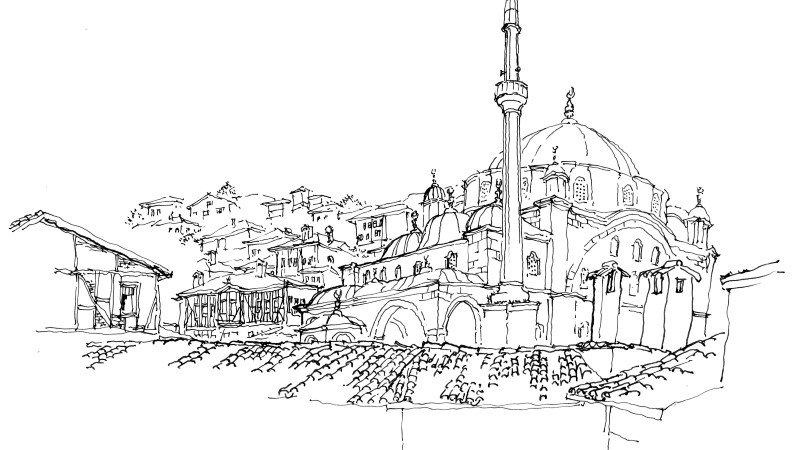

建筑师辞职环球旅行232天,画速写帮他找到新方向

经过中亚、西亚、欧洲、北美、日本,史伦一路访问各地经典建筑、文化地标,用速写的方式记录下了沿途所见的场景。

她们为何“弃夫潜逃”?抗战时期普通女性的生死抉择

底层妇女们为生计所迫,不得不踏入法律与道德的“灰色地带”

第一财经年度历史图书 | 由过往致知今日

2025年度我们精选8本历史类好书

曾吸氧奋战的聂卫平去世,中日擂台赛力挽狂澜引发围棋热

聂卫平是当代中国最具代表性的棋手,也是中国最具大众知晓度的体育明星之一。上世纪80年代,三十出头的他以主将身份在中日围棋擂台赛上力挽狂澜。

第一财经年度人文图书|寻找“我们”共同的故事

阅读,让我们穿越水与火、穿越疾风与旷野,找到内心同频的吸呼。

从公屋到居屋,公共住房体系在香港为何如此重要?

回顾香港的历史,于洋认为,公共住宅体系建立的根源是回应人口增长带来的社会压力。

想看流星雨许愿?专业机构有直播

上海天文馆2026年的天象直播计划已经确定。2026年,他们还会继续直播英仙座、双子座流星雨,1月10日前后将直播木星冲日。

动员农民修复“水柜”,广西崇左用传统智慧对抗旱涝

在很多喀斯特地貌的村庄,水柜是一种类似人工水塘的雨水收集存储设施,依托地形,从溶洞渗水、山塘、公共水柜到家庭水柜,是一整套贯穿村庄的系统。

几百条手帕和发霉的试卷,如何重新审视“断舍离”?

在欧阳应霁看来,“断舍离”创造了进一步认识生活的机会,只是有人把它简单地理解为丢弃,而轻易地淘汰物品,反而会再次掉入了消费主义的陷阱。

人口减少产业凋落,中美振兴“收缩城市”的探索有何差异

收缩城市的发展需要先认清现状,尊重留下来的居民真实的需求,也要着眼未来选择合理的城市产业发展方向。

美国飓风灾后重建,为何带来更多社会不公?

“资本是逐利的,按照市场化的逻辑运作,是非常冷血的。有资本的人会更快好起来,无产者更加一无所有。”张巧运说。

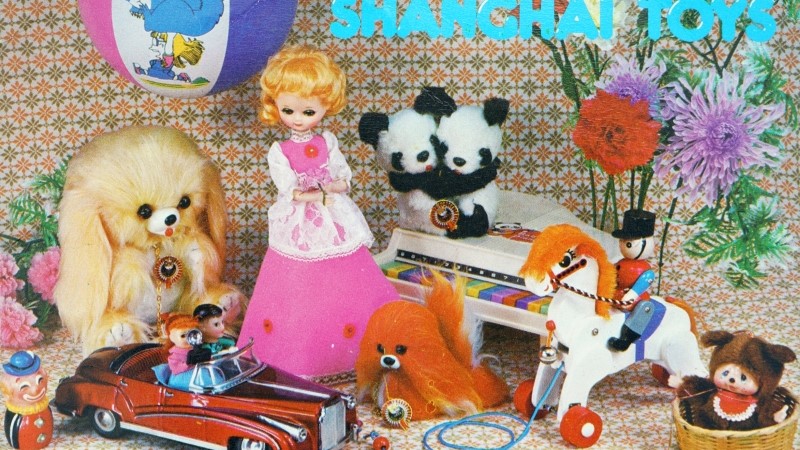

从广交会的飞天茅台,看出口创汇时代设计如何为外销服务

从飞天茅台到大白兔奶糖,书中遴选的500多幅图像,展示了平面设计如何超出单纯的造型和审美价值层面,去承担国计民生变革、发展的重任。

上海迎来银杏季,秋叶地图助力文旅

秋冬之交,银杏树叶落似金。12月,银杏季如约而至。

童寯南京住宅将向公众开放,丰富档案讲述建筑大师的故事

这处住宅展现了童寯的建筑理念,也见证了他与家人此后数十年的生活轨迹。

中超落幕观赛人数破纪录,小城观赛氛围感也很足

2025年,国内足球职业比赛与业余比赛在不同的圈层体现出同样的火爆状态。

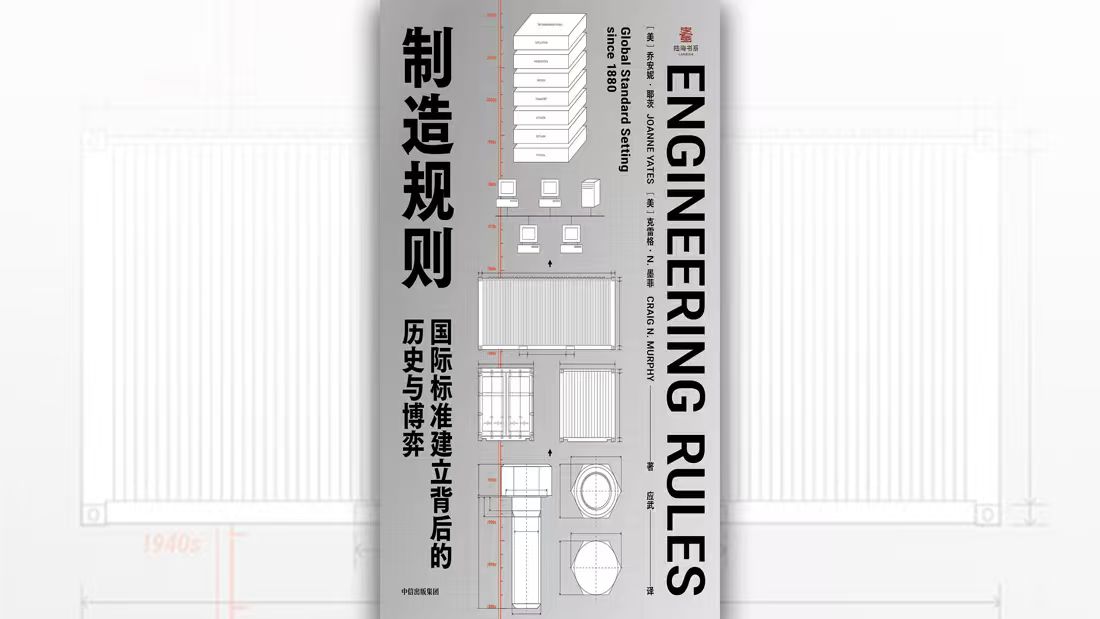

从船级社到ISO9004,这些标准如何走向全球化应用

标准的形成,实际上是由工程师、市场和政府所组成的三角关系决定的。

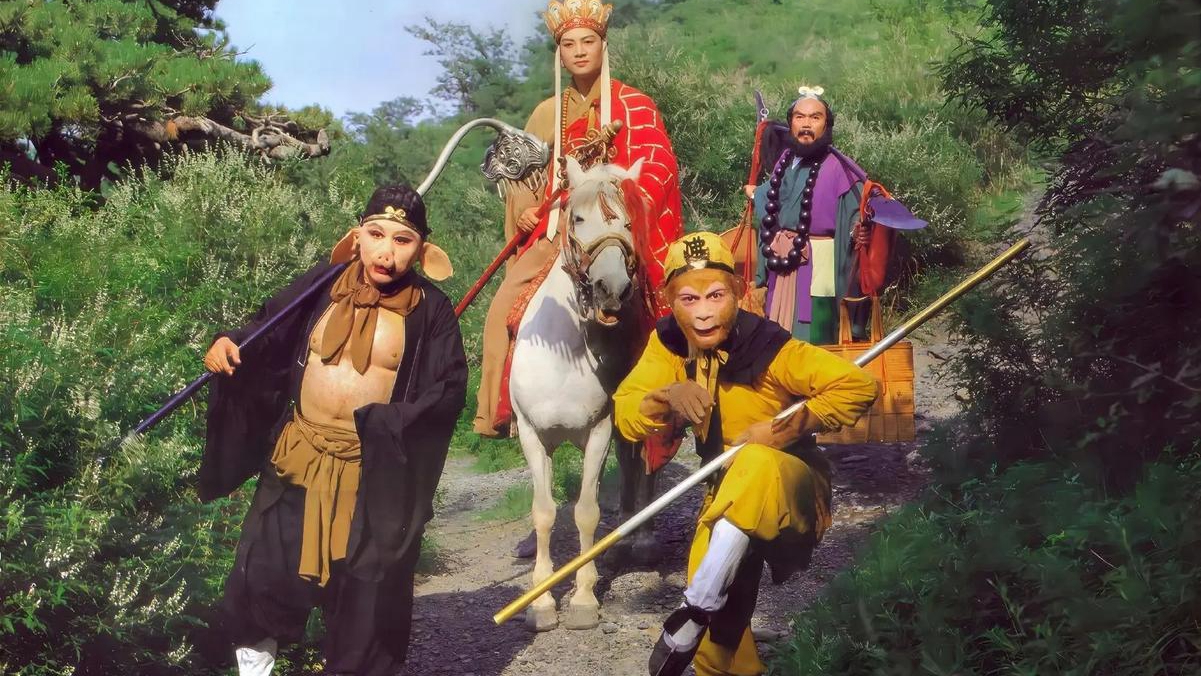

《西游记》原著比改编更有趣,下个爆火IP可能还是美猴王

《西游记》虽被广泛喜爱,但多数人对其原著并不熟悉。

佟鑫

第一财经特稿部记者,商业人文方向