分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

今年夏天,学者侯弋飏在上海市徐汇区五原路的angle画廊策划了一场展览“去录像厅!重返1980年代城市观影现场”。在这处有百年历史的“梧桐区”老房子,观众可以推开贴着海报的木门,走上吱呀作响的木质楼梯,在奶黄色灯光下,来到一间贴满海报、剧照、剪报、数据表格和漫画的房间。窗户前的柜子上,有一台老式的大彩电,右侧是录像机,左侧整齐地码着几十盒录像带。

影迷聚在一起,看看老录像带,聊起三四十年前的电影生活。一位二十岁的武汉姑娘来沪旅游,顺路摸上楼来看影片。71岁的张乐平纪念馆名誉馆长、张乐平之子张慰军,也与老街坊一起回忆,说起几十年前上海的老电影院,每家的风格各不相同。

侯弋飏是香港岭南大学数码艺术及创意产业系助理教授,南京人,主要关注改革开放初期中国电影文化。他从观众体验的角度审视改革开放初期的录像厅,并借助大家的回忆文字,揭示了这一类观影空间承载的文化意义。

录像带与录像厅,是在中国社会发生显著变化的时期出现的,大致延续到世纪之交。关于录像厅设计建造和经营的历史资料留存并不系统,但相关的物品、资料、报刊记载遍及大江南北。

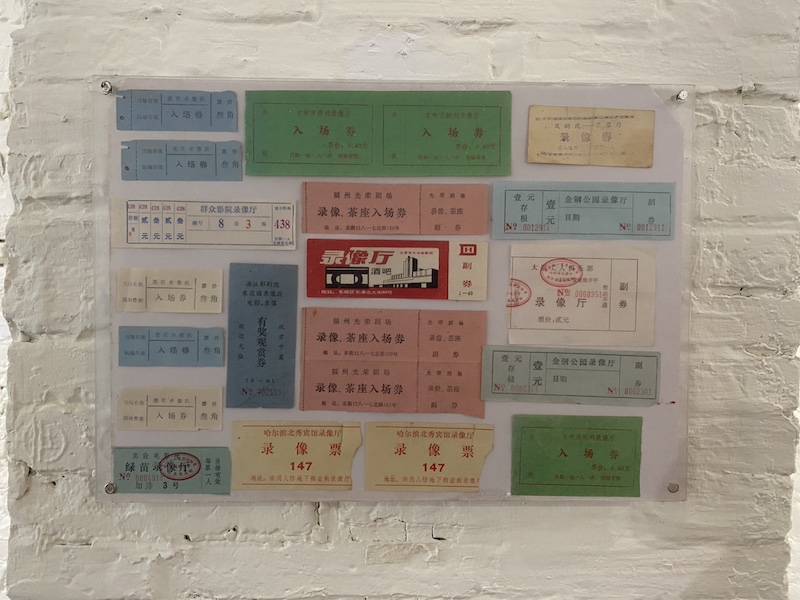

侯弋飏的展览上有《文汇报》和《光明日报》的剪报,讨论当时录像厅的火热。北京、哈尔滨、太原、福州、吉林等城市曾发售的录像厅门票,记录了当时的门票价格、放映条件、入场方式等。一张1994年张家口市某客运站盖章批准的录像厅开办登记,显示地点在“车站院内”,20平方米的场地,可容纳30人观影。

与这些文献资料相比,侯弋飏觉得,亲历者的回忆更有意思。一位受访人分享过他家在矿区开录像厅的经历。那个矿区有一片生活区,下班后大家需要娱乐,常常会聚在他家的录像厅。

兴旺

“录像厅观影曾经是一种全国范围的文化行为,不只是在大城市才有。开录像厅也比较容易,灵活性很强,找个地方,架起一台电视,收个门票,就差不多了。呼朋唤友,把家里的客厅临时变成录像厅,也很常见。正是因为它是大众文化的一部分,解读起来充满空间,没那么确凿,有点好玩。”侯弋飏说。

上世纪八九十年代,各地电影院开始自主经营,开办起录像厅、台球厅、歌舞厅、咖啡厅等。文化宫、火车站等公共场所也陆续开办起录像厅,“再加上个体经营的,真可以说是谁都要放录像。在南京,新街口、夫子庙曾是录像厅的聚集地。”侯弋飏说,这些核心商圈人流量大,当时流动人口也非常多,集中了各种平民娱乐场所。

哈尔滨曾有一家黑天鹅娱乐中心,打理这个机构的是国营电影放映公司的一名经理。这家娱乐中心有电影院、卡拉OK、歌舞厅、放映室等,从文献资料可以看到,录像厅环境非常整洁,安装有大尺寸的投影幕布。

另一个极端的例子,是一位曾经营录像厅的人跟侯弋飏分享的。他的放映厅把两台电视机摆在同一个屋子,各放各的录像,客人想坐在哪边看都可以。光线和声音效果可想而知,但当时的年轻人,可能也是“自带超强纠错功能”,不会在意那么多。

从片源来看,国营电影院只能放映国家正式发行的影片,虽然总量很大也很丰富,苏联电影、美国电影都有,但当时最火爆的香港电影已经涌入个体录像厅,从内容到票价都形成了新的冲击。

告别

录像放映最火的时期是上世纪80年代末到90年代初,当时也是中国电影票房的低谷。过渡时期,录像带满足了影迷的需要。60后、70后是当时录像厅主力观众。

上世纪90年代,录像机实现了国产自主化生产,比日本进口货便宜很多,家庭放映设备加速普及,人们不再频繁去录像厅,而是租录像带回家看。侯弋飏是90后,他记得小时候到店里,交十几元押金,就可以按几块钱一盘的价格租录像带,而当时录像厅已经不多了。几年后,这些店改为出租VCD,再后来出租DVD。

1987年,国家颁布法律法规禁止非法录像带,在这前后,国家打击录像带走私和盗版翻录等行为的力度一直很强。侯弋飏说,在当时的《人民日报》和各地报刊上,能看到大量相关报道。

1998年,《泰坦尼克号》《拯救大兵瑞恩》等电影在中国大陆上映。这一波国外大片把人们拉回电影院,但当时还有很多人看的是这些大片的盗版录像带。2000年前后,由于市场需求的变化等原因,录像厅、录像带淡出了公众文化生活。

侯弋飏说,与看录像本身相比,呼朋唤友或约会等观影社交方式更有魅力。“当年很多时候,录像是循环放映的,虽然录像厅门口可能有海报、片单,但你也不知道进去的时候放到哪了,就从中间开始看。大多数人更重视的是去消遣、与其他观影者营造情感联结。现在组织大家看录像,人们在模拟当年录像厅的环境里产生了一种乡愁,想象的是当年那种街坊邻居的感觉。”

“当年租带子在家看录像,就像现在我们每天刷短视频一样,都是生活中的日常。”侯弋飏说。他正在写一本关于上世纪80年代中国观影行为和电影文化的英文专著。接下来,侯弋飏还希望把展览带到更多地方,也继续把口述历史做下去,寻找更多有一定阅历的分享者。他想在搜集更多录像厅历史素材之后,把展览的升级版再带回上海。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

仅次于流感,这种病毒流行强度增强,近两月中招人数比去年多5倍

今年全国手足口病秋季的流行强度反而高于春夏季。

小红书、微博狂晒征信,到底哪些逾期记录能被“一键隐藏”?

“单笔逾期1万元以下”的界定标准是什么?分期贷款的逾期又该怎么认定?

关于“吸毒记录封存”、治安违法记录封存,官方最新回应

法工委有关负责人从以下五个方面作出了说明和回应。

《菜肉馄饨》编剧:用小叙事记录城市变迁,关注青年声音

上海市浦东新区三林镇团委通过举办论坛和创意市集,为创业青年提供交流平台,并探讨如何支持年轻人创业。

吸毒记录封存热议:并非不留痕,细则宜审慎

如何理解“封存”?给予“从头再来”的机会,与对毒品犯罪零容忍并不冲突。