分享到:

- 微信

- 微博

每年万亿级地方政府专项债券(下称“专项债”)稳投资、稳经济效应明显,但审计发现部分地方在债券资金使用和项目管理上存在的一些问题,依然值得重视。

近期,17个省份陆续公开当地2024年度省级(市级)预算执行和其他财政收支的审计工作报告(下称“审计报告”),其中部分省份审计报告指出了专项债资金使用管理方面的问题。

部分专项债被发现的新问题,主要是专项债券监测系统出现漏洞,使得相关数据不真实不完整,影响风险监控。

部分专项债的老问题则体现在,专项债项目申报时,有的地方报大建小,夸大收益;项目资金到位后,有的项目因为前期工作不扎实、融资等问题,项目进展慢,乃至停工造成资金闲置,一些地方更是将专项债挪用。部分项目进入运营后,项目收益不及预期,甚至没有收益,一些地方偿还利息出现困难,潜藏风险。

目前国务院已经出招逐步解决上述问题。

专项债上述新老问题背后深层次原因是什么?如何才能真正解决上述问题,进一步提高资金使用效益?

专项债问题全扫描

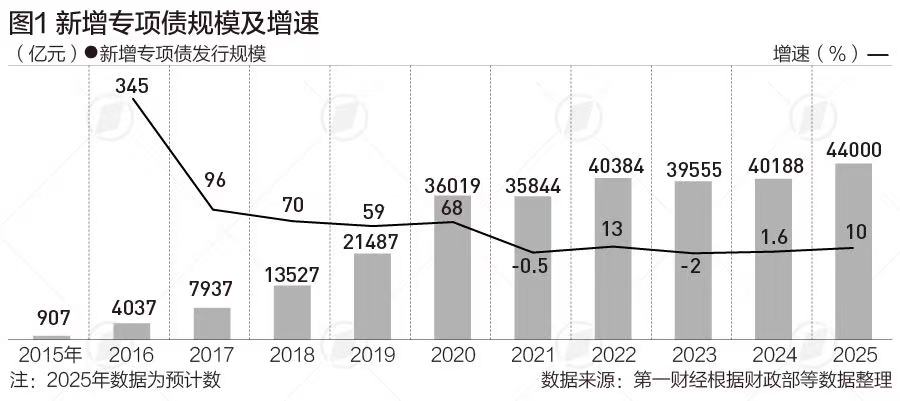

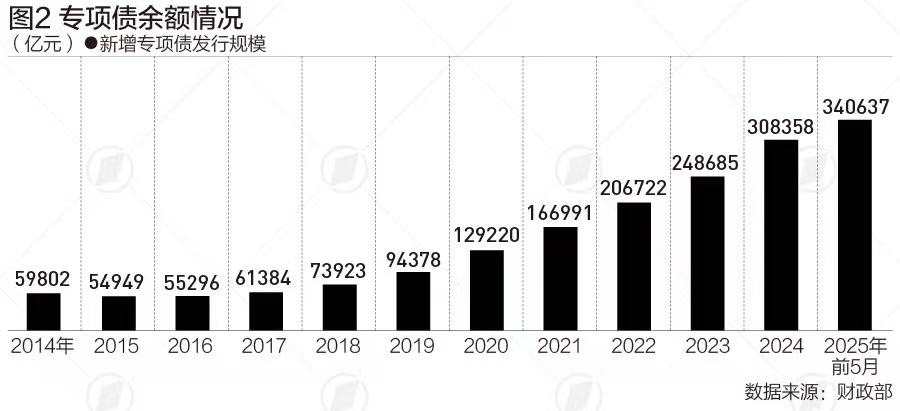

近些年新增专项债发行规模不断攀升,其中今年预计高达4.4万亿元。财政部数据显示,截至今年6月底,全国地方政府专项债务余额约34.8万亿元,占地方债务余额总额(51.9万亿元)比重约67%。因此,专项债资金能否安全高效使用至关重要,因此也成为审计关注重点。

粤开证券首席经济学家罗志恒告诉第一财经,专项债诞生十年来,规模持续扩张、机制不断完善,有力地推动了经济建设和民生发展,但是也产生了一些有待解决的问题。近期专项债在地方实施过程中反映出的问题源自:经济下行期财政收支矛盾明显,专项债已成为地方重要的融资工具,但项目管理能力与债务扩张速度不匹配。

地方政府能否获得专项债资金,需要有符合条件的申报项目,对此有些地方为了获得专项债资金,包装项目,乃至夸大收益。

例如,云南审计报告指出,1个县2个专债项目报大建小;重庆审计报告称,由于相关主管部门对项目申报审核不严等原因,14 个区县部分项目违规申报获取专项债券等资金。

部分地方申报的专项债项目,因各种原因导致项目实施进度慢,一些项目甚至停工造成潜在经济损失。

四川审计报告发现,当地部分专项债项目建设推进不力。10个项目未开工,10个项目已停工,35个项目逾期超1年未完工,涉及已完成总投资150.8亿元,其中债券资金133.01亿元。

河北审计报告称,3个专项债券项目由于部分土地无法满足项目建设进度要求等不具备实施条件,项目终止,前期已支付土地出让金及税费、规划设计、临时建筑等费用1.45亿元,存在资金损失风险。

吉林审计报告对127个产业园区专项债项目进行审计发现,42个产业园区项目因资金筹集不到位等原因,未按期完工;4个产业园区项目已停工或面临停工风险,存在潜在投资损失,项目总投资54.7亿元,已完成投资37.9 亿元,获得并使用专项债券30.3亿元。

一些地方专项债资金被挪用的情况也时有发生。

比如,山东审计报告称,抽查2市10县发现,8县占用专项债券资金60.67亿元,用于偿还借款、支付其他项目工程款等支出。

吉林审计报告发现,6个市县挪用或借回专项债券资金30.28亿元,用于地方平台企业运转等支出、地方政府“三保”(保基本民生、保工资、保运转)、土地征拆等支出。

另外,今年审计署公布的中央预算执行审计报告发现92个地区挤占挪用专项债资金651.8亿元。主要用于“三保”、偿还国企债务等。

部分完工的地方专项债项目出现资产闲置,项目收益不及预期,甚至利息偿还困难等问题。

此前一些地方财政人士也告诉第一财经,一些基层财政困难,出现了政府债券利息兑付资金不足问题。

为了强化专项债监管,目前全国已经建立专项债监测系统,对其进行穿透式监管,审计发现该系统还有待完善。

山东审计报告称,专项债券监控系统数据不真实不完整。部分债券执行数据与实际支出情况不符,项目库、项目监测、项目运营等模块数据不全,财政部门无法对债券项目实施全周期、常态化风险监控。

问题成因深度剖析

一般来说,用于项目建设的专项债项目必须做到项目融资收益平衡,实践中地方申报的专项债项目收益测算必须能够覆盖本金利息。

为何一些地方过度包装专项债项目,夸大收益、报大建小?

罗志恒分析称,一些地方政府在专项债项目策划、风险评估等专业领域存在明显不足,缺乏科学系统的论证机制。有些地方为了争取专项债额度,在项目申报阶段急于求成,对项目的可行性、收益前景等缺乏深入调研。部分项目为了通过审核,虚构了收益数据,采用 “一刀切”的标准测算收入,忽视了不同地域在经济发展水平、资源禀赋、市场需求等方面的差异。

他举例,在部分经济欠发达地区,盲目照搬发达地区的项目模式,导致项目建成后因缺乏市场支撑而收益惨淡;还有些项目因前期准备不足,在招标、拆迁等环节屡屡受阻,配套资金无法及时到位,最终造成项目推进缓慢甚至停工,大量专项债资金沉淀闲置,未能发挥出应有的效益。

财达证券常务副总经理胡恒松告诉第一财经,地方财政普遍紧张,配套资金不足,导致项目申报时易出现“报大建小”现象,过度依赖专项债覆盖全部投资。

河北审计报告称,当地8个专项债券续发项目2020年以来已发行20.17亿元,剩余专项债券需求44.74亿元,因未及时发行债券,项目资金无保障,2024年已停工。

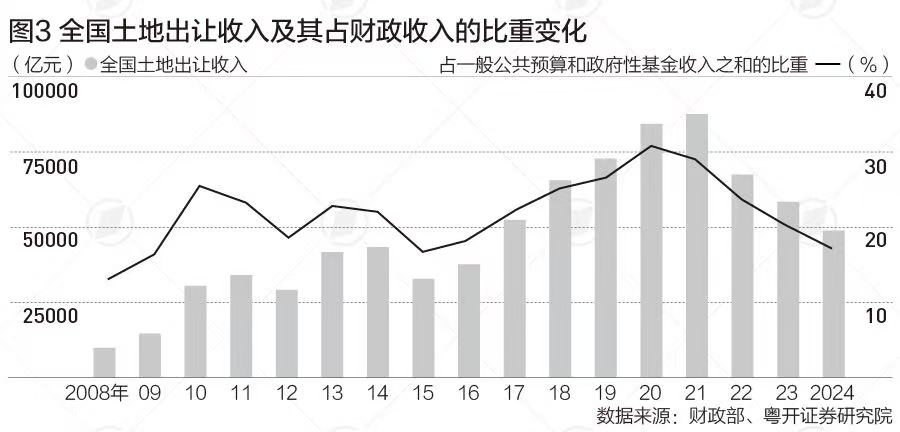

另外,能够满足收益覆盖本金利息的公益性专项债项目越来越少,也是地方虚报项目收益的一大原因。

罗志恒认为,专项债项目投向公益性决定了部分项目收益难以覆盖付息支出。专项债实施具有一定的政策导向性,对投资方向做了限定,实际上也就限定了项目收益区间,政策性与收益性很难达成平衡。因此专项债工具从诞生之日起就存在这个悖论,如何界定有一定收益,既不能完全没有收益,也不能收益过高与市场抢空间,这个空间很难衡量。

中央财经大学教授温来成告诉第一财经,专项债项目收益覆盖倍数要求较高,实际执行中项目很难达到,因此有些单位对申报材料注水、造假,夸大收益,但项目进入运营后,就出现收益不及预期的问题。

胡恒松表示,部分专项债项目收益不及预期、利息偿还困难的本质,在于项目论证流于形式。地方为完成年度发行额度任务,在时间紧、任务重的压力下,有可能存在未进行充分的尽调和研判,便批量编制收益不达标的项目可研报告及“一案两书”并报送,导致项目从源头便存在收益风险。

历年地方审计时常发现专项债资金被挪用至“三保”、偿债等,为何这一问题频出?

胡恒松分析,一方面,中央对“三保”等维稳工作的问责力度严格,而对专项债挪用的问责相对较轻,地方在财力匮乏时往往“两害相权取其轻”,倾向于“挪用”专项债资金;另一方面,中央对专项债支出进度的硬性要求,使得发行较晚的项目为避免问责,不得不提前拨付资金,进一步加剧了资金使用的不规范。

罗志恒认为,财政体制的深层矛盾,使得专项债资金真正“专款专用”的难度较大。地方政府事权和支出责任占比过高,导致专项债成为缓解财政压力的 “应急工具”。在 “三保”支出刚性增长背景下,部分地区被迫挪用专项债资金填补日常开支缺口,形成 “拆东墙补西墙”的恶性循环。

对于上述审计发现的专项债监测系统问题,胡恒松认为,监管层面的漏洞主要源于监控系统的机制缺陷,部门不相容的职责未实现分离,数据由地方自填、自审、自报,且与其他部门数据缺乏有效比对,导致源头数据“受污染”,全周期风险监控机制难以真正发挥作用。

优化制度解决问题

为了解决专项债暴露的一些问题,相关政策陆续出台。

去年底,国务院办公厅出台《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》(下称《意见》),通过专项债投向领域“负面清单”管理模式,大幅扩大专项债资金投向,让地方政府在专项债项目选择上有了更大灵活性。

《意见》针对专项债券对应的政府性基金收入和项目专项收入难以偿还本息情况时,允许地方依法分年安排专项债券项目财政补助资金,以及调度其他项目专项收入、项目单位资金和政府性基金预算收入等偿还,防范偿债风险。

另外,《意见》还允许10个省份开展专项债项目“自审自发”试点,打通在建项目续发专项债券“绿色通道”,建立“常态化申报、按季度审核”的项目申报审核机制,从而提高项目审核效率。并允许专项债券用于在建政府投资项目,优先保障在建项目资金需求,防止形成“半拉子”工程。

罗志恒表示,专项债投向“负面清单”模式下,意味着未纳入“负面清单”的项目均可申请专项债券资金,不再明确支持领域。但在具体使用专项债资金的过程中,建议需进一步明确挖掘符合条件项目的方向,避免地方盲目投资。比如基建领域投资要与人口流动、人口结构挂钩,要有利于维护安全、提高经济潜在增速,从而提高资金使用效益。

胡恒松建议,应进一步严格专项债项目论证。比如,引入金融机构等参与前期评审,提升专业能力。对于以停车费、充电费、广告费等为主营收入的项目,需从严审核收益测算逻辑,通过实地调研、市场验证等方式提升收益测算的真实性,杜绝“虚高预期”。

“为确保专项债券资金的有效利用,必须加强对项目前期论证的重视程度,确保项目具备较高的可行性和必要性。同时从‘额度找项目’改变为‘储备项目决定额度’的机制,通过建立项目储备机制,对潜在项目进行筛选和排序,优先支持成熟度高、经济社会效益显著的项目,从而确保资金能够精准投放。”罗志恒说。

胡恒松建议,审计署、财政部需牵头规范监控系统操作流程,建立与税务、工商等部门的数据共享与比对机制,通过协同比对验证数据的有效性和真实性。需补全项目库、项目监测等模块的关键数据,让监控系统真正发挥对专项债项目全周期、常态化风险监控的核心作用。

温来成表示,对于一些年年审计暴露的老问题,还需要强化责任追究,严肃问责,这才能保证相关制度得以真正落地执行。

当然,要想真正根治专项债暴露出的一些老问题,则需要进一步推进财税体制改革,进一步厘清专项债定位。

罗志恒表示,要明晰专项债的定位,让专项债真正“专项化”,避免专项债一般化,防范专项债对一般公共预算的挤压,这需要提高一般债比重、压降专项债比重。未来需实事求是地通过一般债让风险显性化,将专项债部分额度转化为一般债额度纳入赤字。无收益的项目通过国债和一般债开展,真正有收益、可覆盖本息的项目才能发行专项债,这在专项债使用范围不断拓宽的背景下尤其需要引起高度重视。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

地方债务风险总体可控但隐患积聚,安徽财政厅五招破解

聚力化存量、优增量、建机制,加快平台转型以防债务风险。

规模超500亿!地方政府举债投向政府投资基金

今年以来,北京、江苏、广州、浙江、宁波、陕西、上海、安徽、湖北已经合计发行520亿元专项债券,投向当地政府投资基金。

详解28省份前三季度财政收支,紧平衡态势依旧

在中央对地方转移支付、债务收入等支撑下,地方最终能做到收支平衡,但财政收支紧平衡态势明显。

“大三甲基建潮”渐退,县医院“夹缝生存”窘境待破

一些公立医院逐渐意识到,规模扩张对于医院经济效益具有两面性。

一财社论:HPV疫苗纳入国家免疫计划是践行“投资于人”

要有效缓解国内有效市场需求不足,打通内循环的卡点堵点,没有捷径可走,只能下大力气将更多资金资源投资于人。