分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

作为实体经济的血脉,金融往往关系着地方经济建设的全局。今年上半年,面对复杂多变的外部环境,杭州金融业逆势而上,交出一份亮眼成绩单。

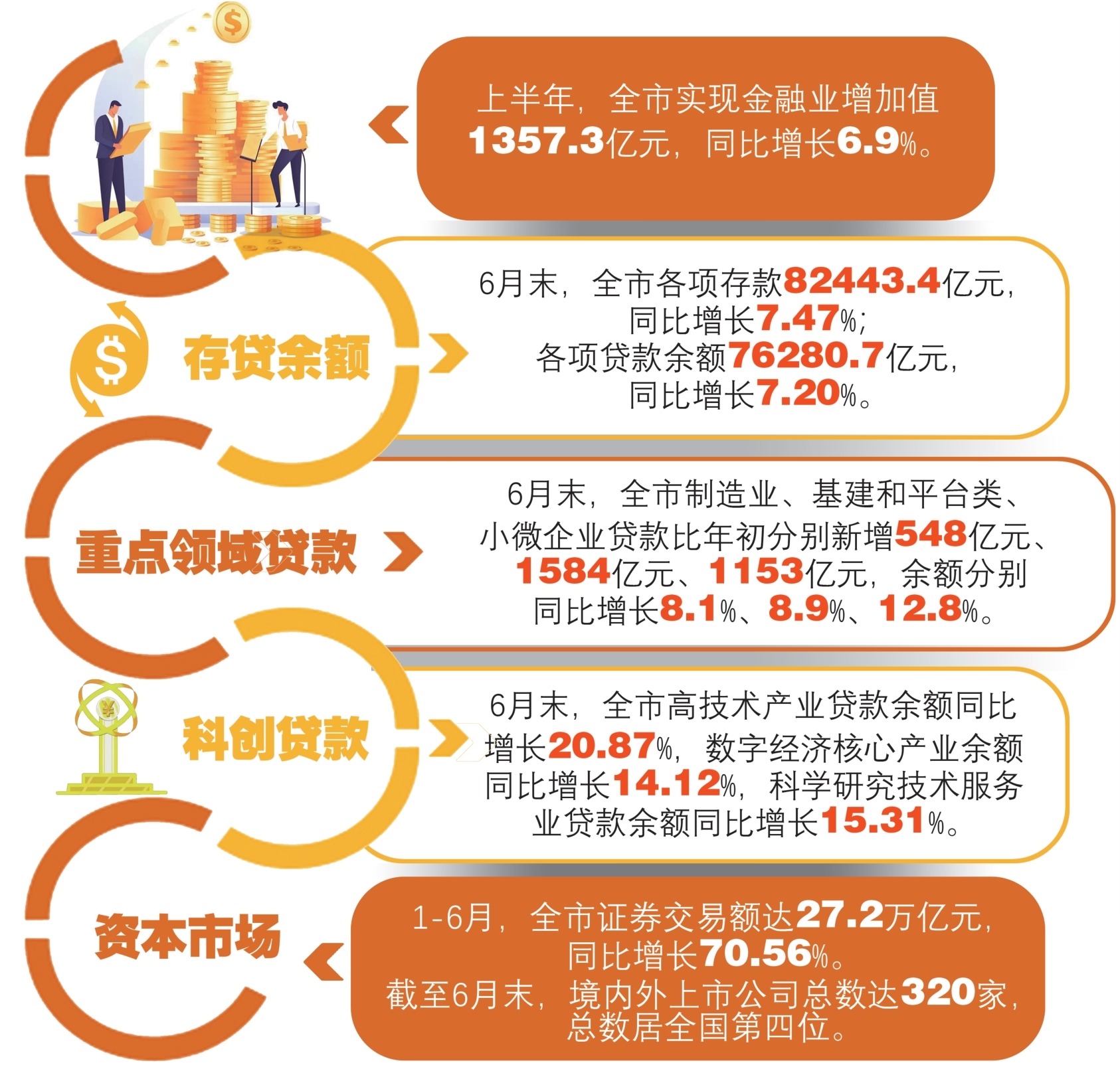

根据杭州市委金融办数据,上半年杭州全市实现金融业增加值1357.3亿元,同比增长6.9%,高出GDP增速1.4个百分点,增速领跑全国同类城市。

半年度增长数据背后,是杭州金融大市地位的进一步凸显。“船到中流更奋楫”,下半年金融服务实体经济、提振服务业发展的“挑大梁”作用还将持续彰显,为杭州全年经济“奋力争先”注入强劲动能。

“基本盘”再壮大

多项指标领跑全国

今年上半年,杭州金融业呈现量质齐升的发展态势。

比如,“两项收入”突破性增加——全市金融机构利息净收入达775.9亿元,同比增长8.12%;手续费及佣金净收入106亿元。两项收入合计882亿元,同比增长7.02%,较一季度提升6.93个百分点,较去年同期大幅提升16.84个百分点。

资本市场爆发式增长——全市证券交易额达27.2万亿元,同比激增70.56%。截至6月末,杭州境内外上市公司达320家,总数居全国第四位。境内外新增上市公司10家,已提前完成年度目标,其中境内新增上市公司数排名全国第一。

保险市场双线飘红——全市保费收入874.28亿元,同比增长6.94%,较一季度提升5.8个百分点。其中财产险公司保费收入206亿元,同比增长3.37%;人身险公司保费收入668.28亿元,同比增长8.09%。

随着杭州金融生态的持续优化,一个多层次金融服务体系已逐步构建。截至6月,全市金融机构(组织)约2100家,形成了“银行+证券+保险+地方金融组织”的全链条式生态。其中银行业金融机构85家,证券机构340家,期货机构125家,保险机构88家;地方金融组织中,小贷公司、融资担保机构、典当行、融资租赁共计256家。上述机构共同形成了引领杭州现代金融创新发展的动力矩阵。

此外,为进一步加快钱塘江金融港湾建设,杭州不断推进高端金融资源集聚,重点布局金融总部、消费金融、金融科技等业态,提升整体能级。截至上半年,以杭州金融城、钱塘江金融城为代表的钱塘江金融港湾核心区,已吸引约60%以上的持牌金融机构总部;玉皇山南基金小镇、运河财富小镇、西湖蚂蚁小镇等三个金融特色小镇总管理资产规模超过1.5万亿元。

“杭州正从金融大市向金融强市跨越。”浙江经济职业技术学院校长柯孔林认为,上半年金融业增加值占全市GDP比重达12%,拉动全市GDP增速0.8个百分点,直接涉及就业岗位28万个,已成为支持地方经济高质量发展的核心引擎。

服务实体

信贷投放“量增价降”

城市资金总量不仅是经济实力的“晴雨表”,更是城市能级、发展潜力和投资价值的综合体现。截至6月末,杭州全市各项存款82443.4亿元,同比增长7.47%。在2025年半年度资金总量城市排名中仅次于北京、上海、深圳和广州,位列第五,并以较大规模领先其他城市。

一边是存款不断攀升,另一边全市信贷总量也在持续扩张——各项贷款余额76280.7亿元,同比增长7.20%。

“结合‘千名顾问助万企’等一系列活动,上半年杭州制造业贷款新增548亿元,增长8.1%;基建和平台类贷款新增1584亿元,增长8.9%;小微企业贷款新增1153亿元,增长12.8%,惠及企业超12万家。”市委金融办相关负责人透露,上半年全市无还本续贷余额3573.56亿元,同比增长31.99%,帮助4.2万家企业节省金融成本超15亿元。

“顾经理,我们的夏装订单爆满!如果供应链一停,影响就大了!”杭州一大型时尚零售集团子公司是区域纳税大户,正值夏装采购旺季,公司却面临“抵押物不足、传统审批流程难以匹配需求”等困境。在工行杭州分行创新推出的“伴你前行实业贷”的帮助下,公司突破传统抵押依赖,于一周内落地1950万元授信。而这一前瞻性产品,有效破解了一批像上述这样的中型企业的融资难题。

信贷总量扩张的同时,融资成本创下新低。数据显示,6月份全市新发放企业贷款平均利率2.97%、小微企业贷款平均利率3.31%,较去年同期分别下降0.42、0.32个百分点,均处于历史低位——信贷投放整体实现“量增价降”。

“政府补贴叠加数字人民币红包,这套厨房电器足足省了2000元!”今年5月,市民李婧耿在城西银泰商场,用数字人民币支付了新购的家电。今年以来,杭州持续拓展数字人民币在各重点领域的应用场景,截至6月末全市数字人民币对公钱包63.9万个、个人钱包1190万个,交易笔数2.57亿笔,交易金额3851亿元,各项指标均位居全国前列。

“数字金融”除了激活杭州消费市场外,也同样支撑起对外贸易的服务。伴随杭州积极打造全球跨境支付结算中心,上半年全市经常项目和直接投资跨境人民币收付总额4544.7亿元,跨境人民币结算创下新高。

金融大市“挑大梁”

构建金融创新高地

在上城区,玉皇山南基金小镇打造的创投项目产业(科创)园,构建起“科学家+创业者+投资人”创业联动机制。据统计,全区上半年投资机构累计投资新质生产力企业超1.63万家,累计金额超7000亿元。

在滨江区物联网产业园,杭州一芯片科技公司的生产线24小时运转。“多亏‘浙科联合贷’解了科创企业的融资难题。”据该企业财务总监介绍,新投产的AI芯片生产线研发周期长,传统贷款产品很难覆盖,“但这次我们凭专利质押就获得了3000万元贷款,利率还比去年低了50BP。”

今年以来,杭州深化科创金融改革试验区建设,强化科创金融“全生命周期”服务保障,像这样的案例在杭州已成常态。数据显示,截至6月末,全市高技术产业贷款余额同比增长20.87%,数字经济核心产业余额同比增长14.12%,科学研究技术服务业贷款余额同比增长15.31%。

作为全国首个与工、农、中、建、交等五大行AIC实现全面合作的城市,上半年杭州还进一步扩大AIC股权投资基金规模,目前已组建4支试点基金,总规模达110亿元,成功落地7个股权投资项目,总金额达5.2亿元。

除了加快科创金融改革,杭州同步加速区域性股权市场创新试点工作——创新设立科创人才板、生物医药板等16个科创特色服务板块,累计培育入板企业586家,为科创企业提供了精准化、差异化的资本市场服务。

助力共同富裕,杭州在普惠金融领域也持续发力。在淳安,茶农管启苗翻开“农户家庭资产负债表”介绍:“茶园、民宿都成了资本,30万元信用贷款三天到账。”目前,这套依托“农户家庭资产负债表”融资的新模式,已在山区四县全面推广。截至上半年,建档农户56.72万户,授信户数51.48万户,授信涉农金额1479.17亿元。

临安区则鼓励银行机构下沉乡村,引导村集体经济从“输血”向“造血”转变。比如临安农商银行创新“共富·强村贷”产品,为湍口镇三联村整村授信9249万元,加快该村“索面工坊”建设、冷链仓库配备,帮助索面年产量从原来的3万斤增加到24万斤,带动农村剩余劳动力就业120余人。

为更好助力山区共富,上半年杭州还积极筹建“帮促共同富裕基金”,组建首期规模达10亿元;进一步做大场外市场“山区共富板”规模,目前“共富板”甄选挂牌34家,储备拟上市企业21家。

“金融大市‘挑大梁’,进一步探索金融服务中国式现代化的‘杭州模式’。”柯孔林认为,“上半年杭州金融业发展量质齐升,其所呈现出的一组组数据,是杭州地方经济高质量发展的底气,更是杭州从金融大市迈向金融强市的关键一步。”