分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

近日来,关于预制菜的争议成为热点话题,其中的重要原因是对预制菜的认知不统一。

某网红人士发推文指责某餐饮连锁企业预制菜充斥其中,而该餐饮连锁企业坚称并无预制菜品。一定程度上说,该网红人士是把自己主观认为的预制菜标准当作了判定预制菜的标准;该餐饮企业不认同这一点,认为根据此前发布的相关政策文件,这些菜品并不属于预制菜。消费者的热议中也存在这种分歧。而孰是孰非,尚难定论。

预制菜产业是一个快速发展的产业,如果不解决认知不统一、法规不完善、标准不统一的问题,就很难实现健康发展。

而在近几日的讨论中,也达成了一定的有益的共识。

首先,预制菜产业具有广阔的发展前景,不能因为杂音而影响产业发展。

2023年的中央一号文件提出:“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。”这明确了将预制菜作为重要产业来发展。

从国际上看,预制菜已经在餐饮产业中占据了很大份额,代表了现代食品工业的一个发展方向。数据表明,2024年,美国预制菜市场规模达到475.6亿美元,是全球第二大预制菜市场。日本在这方面的表现也很抢眼,该年度预制菜产业规模突破10万亿日元,有24%的上班族主要依赖预制菜之类的食品解决一日三餐。

现在,预制菜产业规模最大的是中国。与国外相对成熟的预制菜市场相比,我国预制菜产业起步较晚,但发展很快。有研究报告指出,2025年,市场规模预计将突破8000亿元;2026年,有望达到10720亿元。这一增长趋势将持续到2030年,预计到2030年,市场规模将达到1.5万亿元左右,形成更加成熟的产业生态 。

在预制菜产业发展过程中,也会产生不少问题,引起公众的疑问和争议,这是正常现象。但必须明确的是,在产业发展进程中,任何信息不明确、以次充好、欺骗消费者,甚至有食品安全方面问题的行为,都是不可容忍的;借助话题效应制造噱头妖魔化预制菜产业,也需要严加防范。

连日来,第一财经连续发表“壹快评”文章,核心观点包括:预制菜既不该被妖魔化,也不能走向过度西餐化;提醒公众人物,对自己拥有的话语权要特别珍惜,小心使用。这些观点都代表着理性的思考。

其次,需要进一步完善标准和法规,从源头上解决预制菜的争议问题。

2024年3月,国家市场监管总局等六部门联合发布了《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,其中对预制菜进行了初步界定。但这些界定目前看来并未完全解决公众对预制菜的认知问题。这也是产生这一波争议的重要原因。

此前有消息称,相关部门正在制定《预制菜食品安全国家标准》。制定这个标准十分复杂,需要综合各方面因素进行反复修改,但制定标准无疑是法规建设的重要一步。

修订后的食品安全法将于今年12月1日施行。这次修法的一个重要特点是“小切口”修法,其中包括重点聚焦液态食品道路散装运输的监管等。一定意义上来说,对预制菜国家标准进一步完善法规建设,也是“小切口”,同时是重要的为民众所瞩目的“切口”。而现在已经得到充分显露的问题,正可作为“小切口”的着力点。

再次是要加强监管,保障现有法规的充分落实。

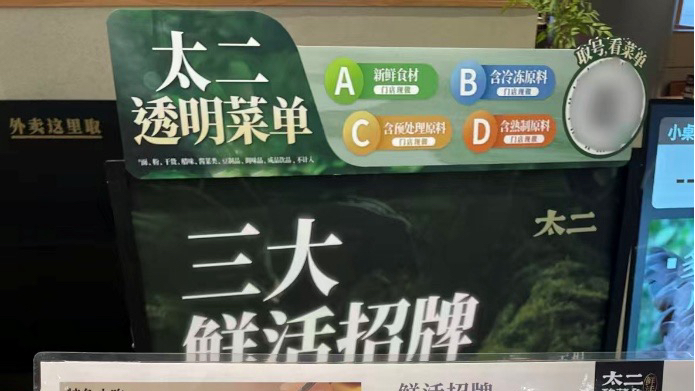

上述通知强调了两个方面。一是要重点检查预制菜生产经营企业进货查验、生产过程控制、贮藏运输等环节质量安全措施落实情况;二是要大力推广餐饮环节使用预制菜明示,保障消费者的知情权和选择权。

这两个方面的问题解决好了,对消除公众担忧及争议都会起到重要作用。

总之,这场有关预制菜的争议所凸显出的,是大家对预制菜认知不统一,亟需预制菜国家标准的出台,以及有关法规的进一步完善。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

有餐企以新鲜度将菜品分“ABCD级”,餐饮透明化是趋势

今年9月,针对近期社会广泛关注的预制菜相关话题,国务院食安办高度重视。

预制菜为什么能占据我们的生活?

同样的菜自己做,各方面成本都比外卖要高不少。从前要省钱就在家吃,现在要省钱反而依赖外卖,这种奇怪的转折是从这个时代开始的

西贝回应新公司涉及“预包装食品”:不代表西贝将开展涉及预制菜的新业务

西贝方面回应称,西贝所注册新公司为用于开展门店经营的主体,主营业务为“餐饮服务”。

西贝北上广深门店实探:预制菜风波后的首个国庆假期过得怎么样?

预制菜风波之后,西贝的首个国庆假期

广州早茶“听劝”:预制点心差别定价,茶位费不能只收钱

广州将进行早茶经典店的评选和动态管理。