分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

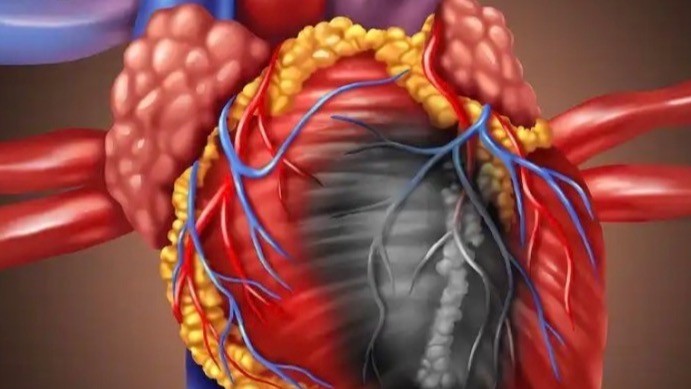

近年来,我国年轻人群心血管疾病问题日益突出,心脏健康并非老年人的专属,年轻人也需提高警惕,其中压力与焦虑是心脏健康的“隐形杀手”。

9月29日是世界心脏日,心血管疾病作为威胁人类生命健康的头号“杀手”,正在侵袭越来越多的年轻人。近年来,在一些年龄相对不是很大的心血管疾病的死亡案例中,很多发生在悄无声息的夜间。

今年世界心脏日的主题为“律动不息”。中国科学院院士、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波教授在近日的科普中指出,影响心血管健康的,除了传统的“四高”(高血压、高血脂、高血糖、高体重),膳食营养、环境污染、睡眠与心理健康等因素同样不容忽视,其中阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)是不容忽视的新兴危险因素。

OSA是指由于气道变窄或阻塞而导致睡眠期间的呼吸中断,全球30岁至69岁人群中预估约有9.36亿人群患有OSA。据《柳叶刀》数据,我国约有1.76亿人群罹患OSA,居全球首位,其中,中重度OSA患者高达6552万。这一数据还在不断上升,预计到今年将超过2亿。

OSA往往被忽略为仅仅是打鼾,但专家指出,这种疾病会导致高血压。高血压也是OSA最常见的并发症之一。上海交通大学医学院附属瑞金医院呼吸与危重症医学科主任李庆云在《中国医学论坛报今日呼吸》撰文称,在我国OSA患者中,高血压的患病率达47%以上,且高血压的发生情况与呼吸暂停严重程度密切相关,中重度OSA导致高血压的发病风险显著增高。

值得关注的是,OSA的诊断率极低,中国OSA诊断率不足1%,美国也仅有20%的诊断率。专家建议,对于任何患有难治性高血压、不明原因心律失常、心力衰竭,以及日间严重嗜睡的人,进行OSA筛查都应成为一项常规的医学评估。

上海市第十人民医院心脏中心主任医师、泛血管中心主任张毅教授对第一财经记者表示,OSA一般发生在有打呼噜症状的人群中,该疾病的诊断可以通过在医院睡眠中心进行多导睡眠监测来诊断,这包括在睡眠时期的脑电图、肌电图、鼻通气量和指末氧监测等。此外,简易多导睡眠仪器比较便捷也可以让患者带回家去监测患者是否有夜间呼吸受限缺氧的状况,并可以结合指末氧、鼻通气等监测数据得出一个低通气指数AHI,进行OSA的诊断和严重程度分级。

从OSA的发病机制来看, 睡眠时每次呼吸暂停,血液中的氧气含量都会急剧下降。而每当缺氧“警报”拉响,就会触发交感神经兴奋,导致心率飙升、血管收缩、夜间血压异常增高等症状,进而损伤血管壁,增加心脑血管疾病风险。此外,反复的呼吸暂停也会导致肺部血管收缩,长期可形成肺动脉高压,加重右心负担。

葛均波表示,近年来,我国年轻人群心血管疾病问题日益突出。在年轻的心血管患者中,由交感神经过度兴奋引发的心血管系统风险因素尤为突出,很大一部分原因与压力及焦虑相关,情绪因素也是心脏健康的“隐形杀手”。

葛均波还提醒年轻人尽量不要熬夜,因为“每一次熬夜,心脏都会记得”。他同时称,心脏健康是一场贯穿生命的“持久战”,规律作息、管理压力、重视睡眠,这些看似简单的事情,是预防心血管疾病的重要习惯。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

全球病死率第一的“老年病”正悄悄逼近年轻人,这些因素成为隐形推手

心血管疾病作为健康的“头号杀手”,占据全球死亡总数的32%,我国每年约500万人死于心血管疾病,大约是癌症死亡人数的两倍。

13岁被判“活不过30岁”,跨越万里的生命接力能否打破魔咒|新春走基层

针对这种家族性高胆固醇血症的创新疗法目前国内尚未上市,仍在临床研究中。葛均波团队还将借助中山医院心脏中心已有的基因治疗药物研发平台,开发并尝试开展基因治疗的可能性。

中国研究团队发现GLP-1类药物治疗心衰潜力

即使在排除了体重、血糖等代谢因素的影响后,这种心脏保护作用依然存在。这表明该类药物可能通过改善心肌能量代谢、保护血管功能、抑制炎症等直接途径保护心脏。

多家厂商称介入手术机器人已能实现精准执行,临床医生怎么看?

专家普遍认为,收费的关键是要看手术机器人在技术层面能否真正帮助医疗技术进步,以及在临床上是否符合手术核心需求部分的定义,目前来看还有一定的提升空间。

AI医疗大模型有多强大?顶尖专家“泼冷水”:年轻医生慎用

就在人们惊呼AI医疗大模型越来越强大的问诊能力时,张文宏表示,他拒绝将AI引入病历系统,称这不利于年轻医生的成长。