分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

随着国际金价突破每盎司4000美元,全球金饰消费趋缓,国内金饰销量遇阻的今天,一个曾经传统的行业正在探索出海新思路。

硬足金国际“首秀”

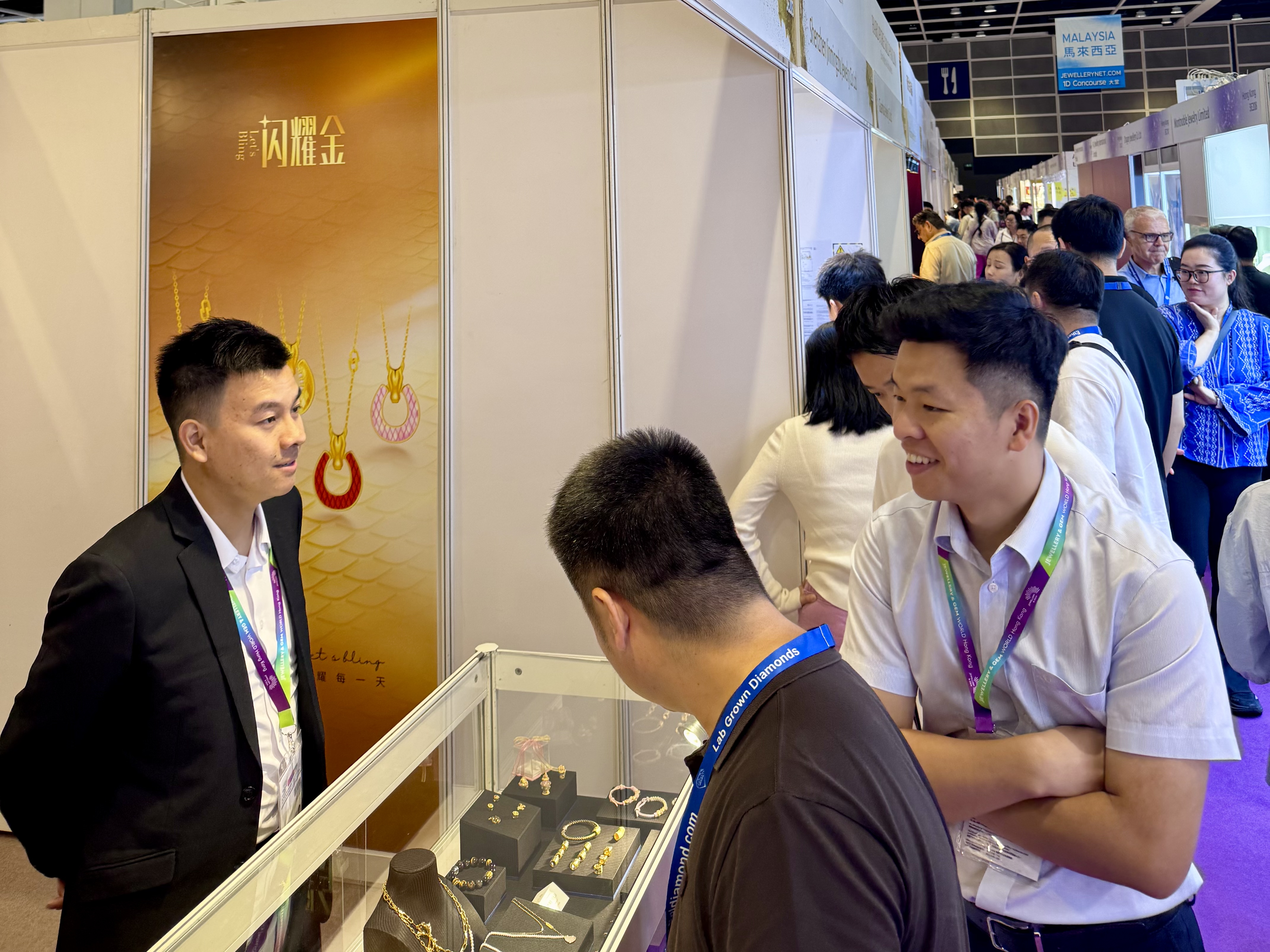

日前,在中国香港珠宝首饰展览会上,世界黄金协会携手14家中国金饰制造企业,推出创新品类“硬足金”——第一财经记者在展区内看到,来自世界各地的买家和同行们围在展柜前,仔细端详、上手试戴。

“东南亚和中东的客人很多。”深圳市粤豪珠宝品牌及产研中心副总经理翁祥榕在接受第一财经记者采访时表示,“中东的客人对于较大件的产品,例如镶宝石级的鎏彩工艺等很感兴趣。欧美客户则更喜爱硬足金的时尚、轻盈,同时又具有保值的价值。”

同样忙碌的还有瑞麒珠宝的展位。“昨天我们几个同事在展位上几乎没停下来,接待了来自泰国、缅甸、马来西亚和新加坡的客户。”瑞麒珠宝品牌项目部总监林宋珠表示,“我们也收到了很多国外友商的卡片,还邀请他们前往我们位于深圳的总部参观交流。”

这是粤豪和瑞麒首次参展,而其契机,正是世界黄金协会发起的“新丝路出海计划”,旨在将硬足金这一中国独有的创新金饰品类,推向国际舞台。

所谓“硬足金”(Hard Pure Gold jewellery),是指维氏硬度不低于60HV、含金量不低于990‰的黄金饰品,通过电铸成型和失蜡浇铸等工艺,它克服了传统足金柔软易变形的弊端,实现了“更硬、更轻、更亮”的特性,让黄金饰品在保留高纯度价值的同时,拥有了更丰富的造型和佩戴体验。

新变局与新机遇

硬足金出海,既是中国金饰产业转型升级的一个缩影,也折射出当下中国消费市场和全球黄金市场的变动。

根据世界黄金协会发布的今年二季度《全球黄金需求趋势报告》,在黄金价格高企的背景下,黄金投资需求增长显著,推动二季度全球黄金总需求(含场外交易投资)同比增长3%至1249吨。以价值计,全球黄金总需求同比大幅跃升45%,达到1320亿美元。

然而,与投资需求形成鲜明对比的是,全球金饰消费量却持续走低。世界黄金协会的数据显示,二季度全球金饰消费量录得两位数跌幅,降至341吨,是自2020年三季度以来的最低水平。大部分降幅来自中国和印度,两国合计市场份额跌破50%,近五年来这种情况仅出现过三次。

尽管金饰消费量下降,但金饰消费金额却普遍上升。以价值计,金饰消费总额同比增长21%,达到360亿美元。这表明,在金价高企的背景下,消费者的预算并没有减少。

在黄金价格高企的背景下,硬足金用更少的克重实现了更强的设计感,这无疑击中了消费者的痛点。

在过去,多数的中国金饰制造企业更多是为品牌商提供代工服务,鲜少以自有企业直接面对国际市场。但随着国内金饰市场进入存量竞争时代,以及出海热潮的兴起,越来越多的企业开始寻求新的增长点。此次香港珠宝展便成了他们试水国际市场的一块跳板。

世界黄金协会中国区CEO王立新在接受第一财经记者专访时表示,过去,中国黄金珠宝市场一直处于高速扩张阶段,商家几乎不费力就能完成销售。而现在,金价高企,市场竞争日益激烈,产品日趋丰富,企业必须转向价值提升和创新发展。

品类的创新,正是中国金饰产业实现转型升级的关键所在。今年5月1日,由工信部发布的《硬足金饰品》行业标准(QB/T 5793—2024)正式生效。在统一品类命名、规范硬度指标,以及生产过程与佩戴安全等三方面提供了行业指引。

《硬足金饰品》行业标准的发布和市场推广,正是基于中国金饰行业的自主创新,打破 “24K金一定是软的” 这一传统观念,让足金饰品具备更强佩戴属性和设计感的关键一步。

这种转变,不仅符合国内年轻消费者的需求,也与国际市场的潮流不谋而合。印度珠宝商BlueStone的首席商品官Vipin Sharma表示,印度消费者虽然热爱黄金,但传统的婚礼金饰往往偏重保值属性,造型厚重,在日常生活中使用场景有限。而硬足金则以其轻巧、时尚的特性,为消费者提供了新的选择。

全球化之路

诚然,在现场热烈反响的背后,中国金饰制造企业也面临着出海经验不足,以及在合作模式和品牌建设方面的诸多挑战。

首先,金饰行业是高度本地化的行业,过去中国企业更多聚焦于国内市场,在对外贸易流程和海外市场规则等方面仍有许多需要学习和适应的地方。

金明珠珠宝业务经理王劭杰表示,在交流的过程中,海外买家提出了如何报关、交付时间和价格范围等非常具体的问题,“我们要先回去研究一下”。

其二,在展会现场,许多海外买家对中国的硬足金技术表现出浓厚兴趣,并询问了技术合作的可能性。这对于中国企业而言,是一个全新的课题。

新加坡金银市场协会CEO郑良豪,也是当年将K金引入中国市场的关键人物,他对此深有体会:“2005年黄金市场低迷时,我们看到海外18K金饰品很受欢迎,但在国内缺乏生产技术。当时通过组织展会、邀请国内批发商与意大利厂家对接,最终将18K金品类成功引入并推向中国市场。”他表示,技术转让的模式既是机遇,也是挑战,对于习惯于单纯出口的企业来说,需要具备全新的战略眼光。

王立新也表示,技术输出的合作模式,考验的不仅是企业的技术实力,更是其在国际合作中的战略眼光和谈判能力。

再者,是品牌力的短板。尽管中国金饰企业拥有强大的制造规模和技术实力,但在国际市场上仍面临“有规模,无品牌”的尴尬局面。世界黄金协会中国区CEO王立新认为,“大而全”的发展模式可能已经过去,未来企业需要展现自身特色。他表示,金饰加工企业正在逐步分化,有些工厂开始专注深耕某一类产品,不再追求“大而全”,而是把单品做精、做深。这种趋势不只出现在制造端,零售端也正朝着同样方向发展。

对于中国金饰企业而言,出海之路方才开启。王劭杰也许道出了许多参展商的心声:“对于海外客户这一块,我们目前是基本上处于空白。我们希望借助这次展会,至少打开一个突破口,逐步填补这一块空白。”

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com