分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

今年云栖大会,一年一度的阿里主场之下,AI是唯一的关键词。

今年和前两年的区别在于,我们已经可以清晰看到AI从概念走向落地,其核心命题正从早期的技术“秀肌肉”转向如今为产业与社会“解难题”。

不变的是,普通个体寻求AI的风口,渴望成为时代的“掘金者”;中小企业开始寄希望于借助AI时代红利,驱动业务增长;巨头公司通过饱和式投入,抢夺下半场的核心生态位。

比如阿里巴巴集团CEO吴泳铭再次强调了为AI投入的“3800亿元”这个数字,表示会追加更多投入用于AI基础建设,并在主题演讲中提出ASI(Artificial Super Intelligence,超级人工智能),表示阿里将在AI方面持续加速。

无论是底层技术的突破,还是终端应用的场景化落地,从工厂打工的机器人到千行百业的Agent,AI真的活过来了,正以惊人的速度走进真实世界。

此次云栖大会,一财商学院重点盘点了生成式AI产品、智能体(Agent)、具身智能三大前沿应用方向,试图呈现当前AI真实的应用趋势。

生成式AI:“小众”产品持续涌现

内容生态成为盈利关键

本次云栖大会我们第一个直观的感受是:生成式AI产品的重点不是对话,而是内容创作。

目前以ChatGPT、DeepSeek为代表的对话聊天机器人和以即梦、可灵为代表的创意类生成工具,开始从能够“理解需求、生成答案”逐步渗透至传统搜索引擎的核心领域,倒逼传统搜索引擎向AI搜索转型,比如夸克升级“AI超级框”,百度搜索升级“AI精准检索”功能。

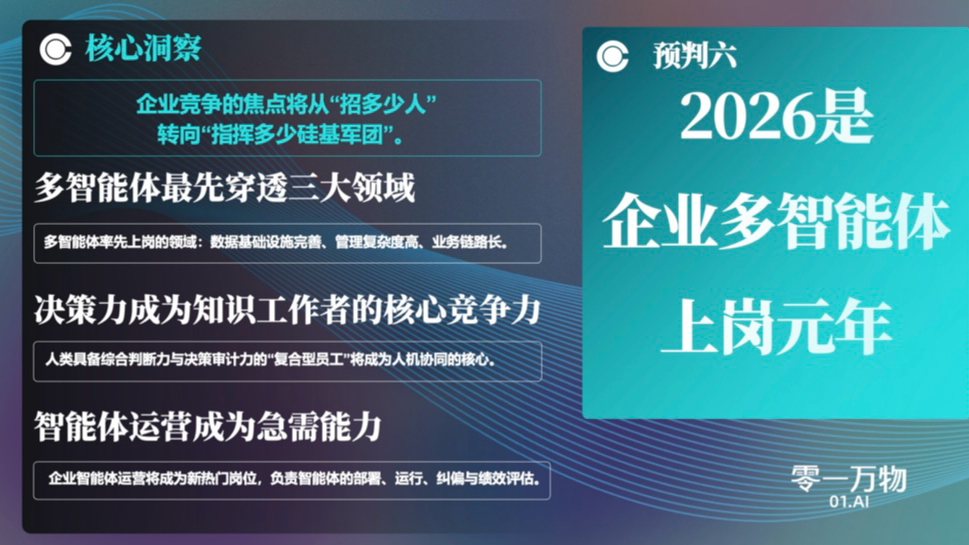

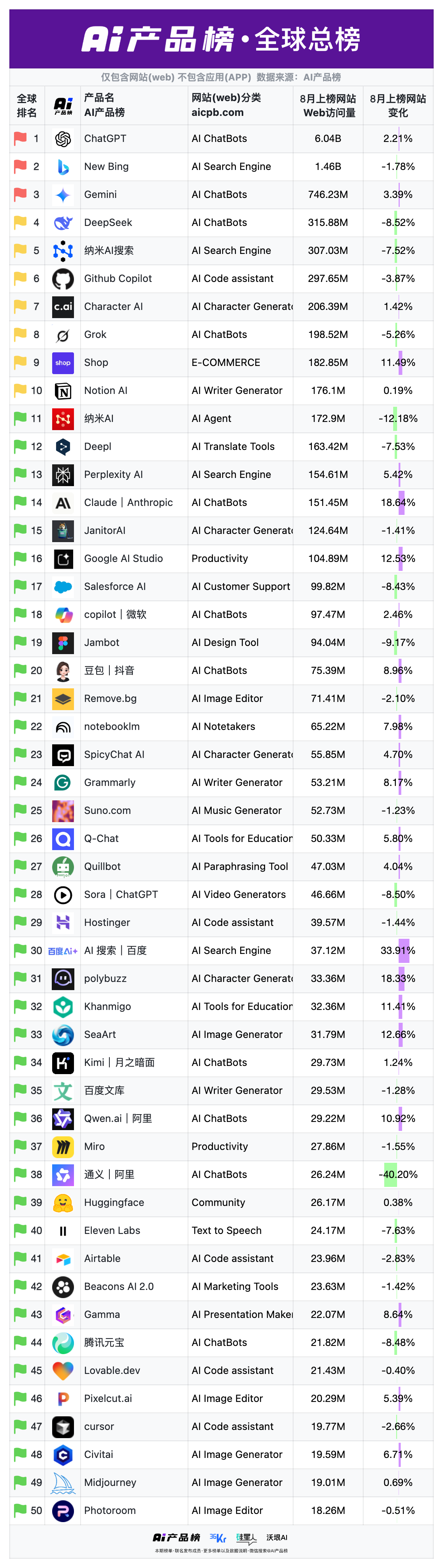

因此,行业增长模式也发生了转变。早期通过大规模市场投放实现用户增长的阶段已基本结束(比如腾讯元宝),多款对话类产品以及整合图像、音频和视频的多模态创作工具的用户增速明显放缓,市场从野蛮生长进入存量竞争。

AI产品榜,2025年8月榜单

另一边,聚焦垂直领域的创意类AI产品持续涌现,下载量保持稳定增长,比如Liblib、Mootion等等。Mootion创始人王咏刚今年6月接受硅基人Pro采访时曾表示,产品正式发布还不到一年,目前全球已经积累了200多万的注册用户,分布在十几个不同的国家和地区,年化经常性美元(ARR)已经达到了100万美元。

创意类AI产品除了面向个人和中小团体采用订阅制收费外,部分产品通过构建创作者社区和内容平台,从内容分发、交易抽成、有偿教程等服务中盈利,逐步形成“内容创作-展示-交易-再创作”的闭环生态。

这些产品尽管“小众”,但比对话式生成AI产品更早形成完整的商业化模型。

在云栖大会现场,Liblib的工作人员告诉一财商学院,当前内容创意类生成式AI产品的发展已不再满足于单纯的大模型迭代,而是同步构建开放的创作者社区,以生态力量激发持续创新。

这意味着行业焦点正从追逐技术声量,转向对用户真实需求的深层洞察。

Liblib向全球征集创作者

阿里云技术架构师柚子(化名)告诉一财商学院:“AI数字人目前还无法做到实时指导,但这种以解决真实痛点为核心的价值导向,正推动行业走向更务实的发展阶段。”

AI硬件产品也是同理。

云栖大会现场,儿童的AI陪伴机和AI玩偶备受关注,这类AI产品并非首次出现,早在Labubu爆火期间,市场上就已涌现出定价从百元至千元不等的AI潮玩。无论是AI玩偶、AI潮玩还是AI童伴本质上都是AI陪伴硬件,包括情绪识别与反馈功能,有些能够对话。

云栖大会上,西湖心辰的儿童陪伴机

下半年开始,AI潮玩(或者说AI陪伴硬件)热度逐渐抬升,AI潮玩品牌Oilovef开发团队的负责人雪而曾告诉一财商学院:“AI陪伴硬件这个赛道在下半年会爆发。”

云栖大会上,钉钉首款AI硬件DingTalk A1也再次亮相,结合刚升级的钉钉One软件打造“软硬一体”办公系统。从去年到今年,AI硬件开始转变为生态中的一环,而非一件单独被寄予厚望的“大杀器”产品。

显然无论软件硬件,AI产品都开始从试图创造用户需求,向聚焦用户需求转变,其中最能检验实绩的指标就是ARR。正向循环之下,“小众”产品也将有可能走向“大众”。

企业级Agent成竞争焦点

从提升生产力到构筑竞争力

如前文所提,生成式AI推动人工智能从一问一答的聊天机器人进化为能和人类交互、理解人类需求的工具,但仍存在限制——它不是主动的,只能在用户提示下生成内容,而这正是AI Agent诞生的意义所在。

本次云栖大会上,Agent含量明显增加,且在企业应用层的发展速度更快。

今年3月,Manus作为全球首款正式发布的通用型AI智能体产品横空出世,备受“套壳式创新”的争议;6个月后的云栖大会上,来自各行各业的开发者就开始分享如何用Agent重构业务流程、提升效率,甚至创造新的商业模式。

云栖大会的Agent展区;图源:阿里云云栖号

以最常见的电商场景为例,原本需要3个人耗时1小时的上新流程,现在通过多个AI Agent的协作,5分钟内即可完成上架、文案撰写和推广全流程。在云栖大会瓴羊分会场现场,铁骑力士生物养殖Agent开始科学养猪、西门子的Agent可以管理工厂、伊利做了800多个智能体用于数据分析。

AI Agent从技术层面的“可运行”进化到业务层面的“可应用”,从单点工具到“一个Agent驱动更多Agent”的协作体系的跨越。这一转变也让AI Agent的竞争焦点更加明确:企业级Agent应用。

年初至今,阿里瓴羊的企业级Agent、火山引擎HiAgent 、百度智能云千帆AgentBuilder和腾讯云智能体开发平台相继亮相,均指向客服、营销、分析、企业服务、运营等高频工作场景。

9月25日的云栖大会上,阿里旗下企业服务品牌瓴羊发布的企业级AI智能体服务平台AgentOne已有超过20种企业级Agent“上岗”,企业可以自主使用。不同于以往需要从零开始训练和调试Agent,企业可以像在应用商店选用软件一样,实现“开箱即用”,极大降低了使用门槛。

当AI Agent能够在多样化的真实工作场景中熟练解决问题,其对生产力的提升成为共识,企业关注的焦点从效率提升转向一个更核心的战略问题:如何将生产力优势转化为企业在市场中的持久竞争力。

答案指向垂类Agent的深化应用——通过与行业生态合作,开发具备领域专长的Agent“专家”,融入企业工作流,形成“人+AI”的协同。

AI长出“手和脚”具身智能走进现实

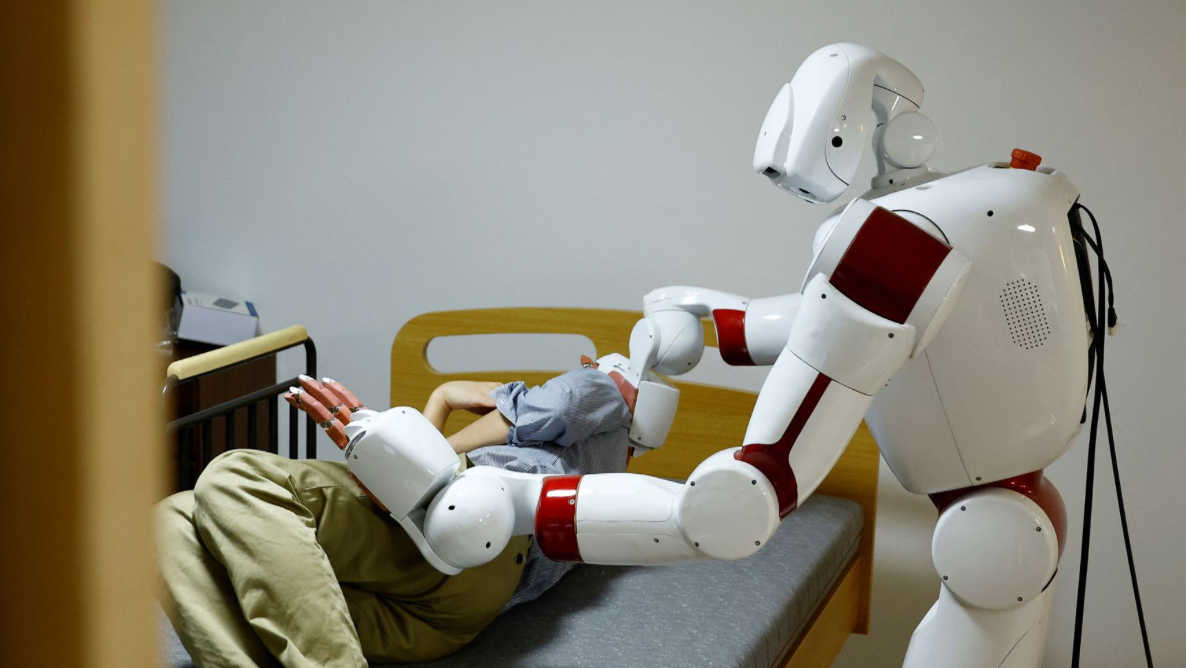

从年初春晚的机器人表演,到宇树G1以9.9万元价格在京东上架即售罄,具身智能机器人加速进入公众视野,甚至一度引发“是否即将进入家庭”的争议。但事实是,当前具身智能机器人在C端的实际应用仍局限于导览、表演等特定场景。

今年云栖大会上,机器人也像过去几届一样,是不可缺少的科技元素。宇树科技、云深处科技、众擎机器人、银河通用、均普智能等10余家机器人企业纷纷亮相。

云栖大会现场,人形机器人真实作业场景展示

宇树的擂台上,机器人徒手劈砖;具身智能运动会上,机器人足球赛、机器狗赛跑引人围观。但现场最具人气的是机器人在小卖部取零食、在模拟工厂搬箱子、分拣物流这些真实作业的场景。

相比前些年的机器人/狗表演,机器人如何“下地干活”有了更好地展示。

过去半年,一财商学院也曾与多位具身智能领域的一线创业者、投资人和专家展开对话,围绕“具身智能何时进入家庭”“机器人是否需为人形”以及“商业化与量产距离”等热点议题进行了深入探讨。

要实现具身智能机器人真正步入家庭,关键在于兼具复杂操作能力的“灵巧手”和具备常识推理的“智能大脑”。然而,其最终落地不仅取决于技术复杂度,更与量产能力、市场推广力度和产品定价密切相关。

从现实应用来看,目前工业场景中广泛使用的仍是与场景特点高度相关的机器人,它们在流水线上执行稳定任务,从单一场景逐渐泛化到多个场景。

从本届云栖来看,机器人(或具身智能)企业的思路依然没变:打开大众认知,撬动B端订单机会。

“曲线救国”的背后有两个核心原因:一是机器人行业技术和商业化进程基本一致,二是技术发展仍然需要时间。因此,预计中国AI大模型发展将带来的机器人指数级跃迁,还需要更耐心地等待。

后记

云栖大会如同一面棱镜,清晰折射出AI发展落地的现实路径——机器人从“炫技”转向“实用”;小众生成式AI产品持续涌现,竞争焦点从单纯比拼基础大模型的算力到同步打造内容生态;智能终端价格不断下探,更加贴近日常生活……

我们看到AI已走出实验室,深度融入真实的工作、商业与生活等场景。它的演进逻辑正在转变——从追求技术声量,转向解决实际问题;从提升单点效率,到构建系统竞争力。这背后都指向一个趋势:AI的价值,正通过“落地”被重新定义。