分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

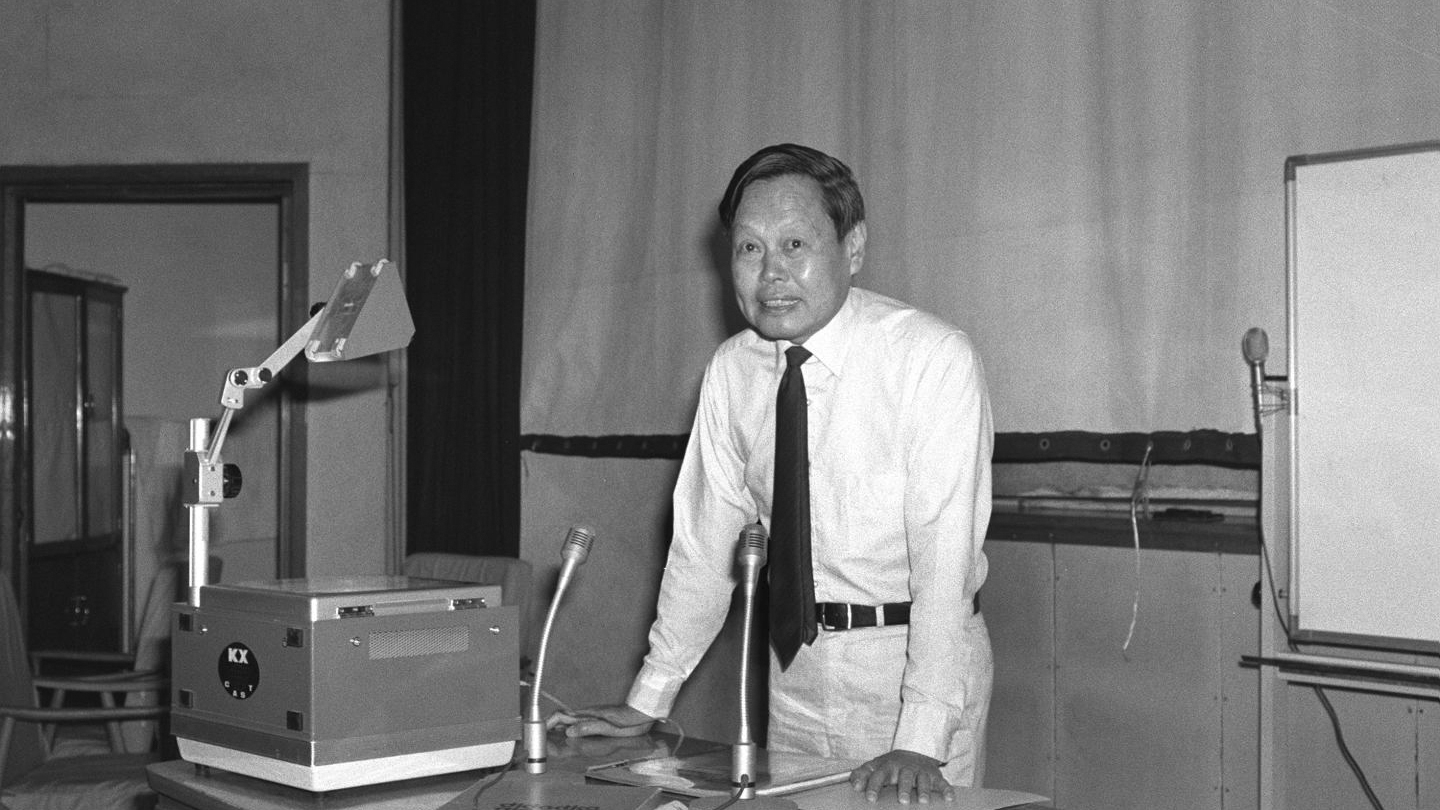

杨振宁先生于因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。

就在最近,杨振宁刚刚过完103岁生日,但他并未在公众面前露面。

杨振宁是著名物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,担任清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长等职务。

杨振宁1922年出生于安徽,1942年毕业于西南联合大学。1945年,杨振宁赴美留学,进入芝加哥大学深造,师从“氢弹之父”爱德华·泰勒,后在普林斯顿高等研究院以及纽约州立大学石溪分校理论物理研究所工作。

1957年,因提出“宇称不守恒”理论并获得实验证实,杨振宁与另一位华人科学家李政道共同获得诺贝尔物理学奖。杨振宁也被普遍认为是爱因斯坦和狄拉克之后,20世纪中后期最具影响力的理论物理学家之一,他的科学贡献远超诺奖。

“宇称不守恒”理论提出,在弱相互作用中,宇宙的镜像对称性(宇称)会被破坏。这一思想彻底颠覆了人们对自然界基本对称性的认知,被誉为“物理学史上的一个转折点”,为后续粒子物理标准模型的建立奠定了基础。

与杨振宁共同提出“宇称不守恒”理论的诺奖得主李政道于去年8月逝世,享年98岁。

杨振宁还与罗伯特·米尔斯合作,提出了“非阿贝尔规范场”理论,即“杨-米尔斯理论”,该理论被视为杨振宁科学成就的巅峰,也是粒子物理标准模型的基石。该理论是一个数学上极其优美的框架,催生了多个菲尔兹奖级的研究方向,与当今纯数学的核心领域(如几何、拓扑)紧密相连。

1970年代起,杨振宁多次回国访问、讲学,为推动中国物理学发展和中外科学交流架起桥梁。2003年,杨振宁正式回国,定居于清华大学清华园照澜院“归根居”寓所。

定居清华后,杨振宁将毕生所学和精力投入到引领中国基础科学研究、培养青年人才、建设一流研究机构的事业中。作为清华大学高等研究院创始人,杨振宁为清华大学的基础科学研究做出了奠基性贡献。

杨振宁曾在30年前的一次访谈中说道:“我一生最重要的贡献是帮助改变了中国人自己觉得不如人的心理作用,我想我在科学工作的成就帮助中国人的自信心增加了,这个恐怕是我一生最重要的贡献。”

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

杭州城西科创大走廊青山湖成果转化基地启用

目前,城西科创大走廊已集聚5个成果转化基地,形成协同发力、错位发展的成果转化集群

杨振宁写给中学生:把握住自己最突出的科学兴趣和天赋

杨振宁认为,那些懂得怎样动手的人恰恰是中国最需要的人才。

何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话;法官员证实卢浮宫遭抢劫:7分钟9件拿破仑时期珠宝被盗;中央气象台发布台风蓝色预警 “风神”位置更新丨早报

第一财经每日早间精选热点新闻,点击「听新闻」,一键收听。

改变国人“自觉不如人”心理,杨振宁已在星河恒久闪耀

杨振宁在后半生将毕生所学和精力投入到引领中国基础科学研究、培养青年人才、建设一流研究机构的事业中。

科技周报|杨振宁逝世、库克年内二度访华、国产示波器突破

杨振宁先生逝世,享年103岁。