分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

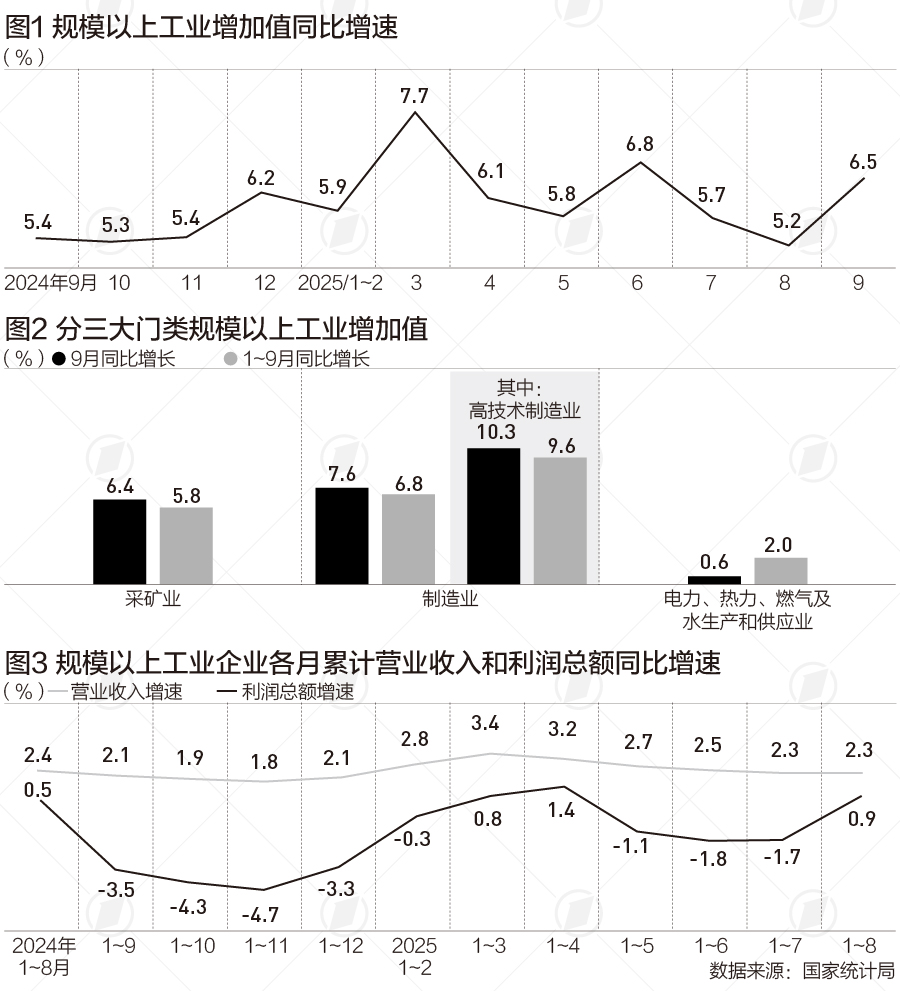

今年以来,中国宏观政策更加积极有为,工业生产实现较快增长。前三季度,全国规模以上工业增加值同比增长6.2%,为稳定宏观经济发挥了“压舱石”作用。

9月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%,较8月份加快1.3个百分点,创三个月新高。

第一财经记者注意到,细分数据显示,装备制造业占比持续提升,传统制造业转型升级成效显现。工业企业利润改善,营收利润率好转。产能利用率环比回升,企业预期有所改善。

工信部10月21日召开工业经济形势展望专家座谈会。会议指出,今年以来,我国工业经济运行稳中有进、好于预期。同时,我国工业正处于转型升级的关键时期,企业生产经营仍存在一些困难,稳定工业经济运行面临不少挑战。

会议强调,提出精准有效政策举措,进一步激发市场活力、提振发展信心、增强内生动能,巩固工业经济稳中向好态势,努力实现“十五五”良好开局。

工业增速加快

前三季度,全国规模以上工业增加值同比增长6.2%。从三大门类看,制造业增长6.8%,增速高于全部规模以上工业0.6个百分点;采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业分别增长5.8%、2.0%。

从行业看,41个工业大类行业中37个行业增加值同比增长,增长面为90.2%。从产品看,在统计的623种主要工业产品中,385种产品产量同比增长,增长面为61.8%。

出口改善是工业增速超预期的重要原因。前三季度,规模以上工业出口交货值同比增长3.3%,增速较1~8月份回升0.3个百分点。从当月情况看,9月份,规模以上工业出口交货值同比由8月份下降转为增长3.8%,工业品出口情况明显改善。

在十大出口行业中,9个行业出口增速较8月份加快或降幅收窄,其中铁路船舶航空航天、专用设备、通用设备、化工等行业出口分别增长30.6%、12.4%、9.6%、9.2%。在主要出口地区中,浙江、广东出口交货值分别由8月份下降转为增长5.4%、2.8%,江苏、福建出口交货值分别增长6.8%、5.2%,较8月份加快6.0个、3.6个百分点。

中国宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所副主任任继球分析,一方面,我国高技术制造业国际竞争力逐步提升,国际市场开拓能力不断增强,在推动工业品出口结构改善的同时,有效推动工业品出口水平提升;另一方面,我国轻工纺织等传统产业配套齐全完善,上游装备制造支撑有力,国际竞争力仍较强,出口具有较强韧性。

行业结构优化

前三季度,规模以上装备制造业增加值同比增长9.7%,累计增加值占全部规上工业比重达35.9%,已连续31个月超过30%,“压舱石”作用进一步凸显。

从行业看,汽车、电气机械、电子等行业分别增长11.2%、11.1%、10.9%,对全部规上工业增长贡献率分别达11.0%、11.0%、17.1%,居工业各大类行业前三位。

制造业高端化、智能化、绿色化进程持续推进。前三季度,规模以上高技术制造业增加值同比增长9.6%,对全部规上工业增长的贡献率为24.7%。规模以上数字产品制造业增加值增长9.7%,高于全部规上工业3.5个百分点。新能源汽车、汽车用锂离子动力电池、充电桩等产品产量分别增长29.7%、46.9%、22.2%。

国家统计局新闻发言人就2025年前三季度国民经济运行情况答记者问时表示,前三季度,工业机器人、服务机器人、动车组等产品产量分别增长29.8%、16.3%、8.6%。新质生产力发展将继续创造新的增长点,有效激发自主创新活力与产业升级动力,也有助于对冲下行压力,增强上行动力。

国家金融与发展实验室特聘高级研究员庞溟对第一财经表示,应继续积极培育战略性新兴产业和未来产业成为新的增长极,高技术制造业、装备制造业保持较快增长,新能源汽车、人工智能、量子科技等领域不断取得突破。这不仅为经济注入新动能,也将继续为我国在全球产业链重构中赢得主动权提供有利条件。

工业企业效益积极改善。1~8月份,规模以上工业企业利润同比增长0.9%,扭转了自今年5月份以来企业累计利润下降态势,其中制造业增长7.4%,保持较高增速。三季度,全国规模以上工业企业产能利用率为74.6%,较二季度回升0.6个百分点。国家统计局对部分规模以上工业企业的问卷调查结果显示,工业企业对四季度企业综合经营状况预期指数环比上升1.4个百分点,企业预期有所改善。

国家统计局工业统计司副司长王新表示,总体看,前三季度工业经济保持稳中有进发展态势,工业发展质效不断提升。但也要看到,有效需求偏弱、企业盈利水平较低等问题依然存在。下阶段,要加快构建新发展格局,加快科技成果转化,增加优质供给,不断形成扩内需新增长点,巩固拓展工业经济稳定增长基础。

近期,政策层面对于工业稳增长的支持力度加大。工信部近期密集出台了汽车、石化化工、建材、钢铁、电子信息、电力装备等十大行业稳增长工作方案。这十大行业合计占规模以上工业的七成左右,产业链长、带动作用大,将对稳定工业经济大盘发挥重要作用。

关于下阶段工业增速走势,机构分析称,新质生产力稳步发展、新型政策性金融工具、5000亿元地方政府债务结存限额等政策发力显效,有望继续对工业生产形成支撑。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com