分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

(本文作者陈宏民,上海交通大学行业研究院副院长、上海市政府参事)

一、近年来人形机器人迅猛发展

近年来,人形机器人正在成为消费者的新宠。据报道,在今年的双十一上,500台单价9998元的人形机器人“小布米”在两天内售罄;加速进化公司2.99万元起的人形机器人Booster K1也在发布后的20分钟内被一扫而空。

人形机器人技术确实取得了令人瞩目的进展,从实验室快速走向现实应用,正在成为改变生产和生活方式的重要力量。宇树科技的产品不仅显示出高灵活性,而且也表现出低成本的可能性;特斯拉的Optimus更是以打造通用型机器人为目标,用于接手枯燥、重复或危险的工作,其第三代产线计划于2026年投产,目标成本低于2万美元。《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》显示,预计2025年中国人形机器人市场规模预计达82.39亿元,占全球50%。

这个发展态势显然得益于技术、政策和需求的三力合一的推动。

各类相关技术发展迅猛,逐渐成熟,而AI大模型和具身智能技术的突破更是如虎添翼。它使得机器人从过去需要“点到点施教”的笨拙机器,升级为能感知环境、自主决策并执行任务的智能体。同时硬件成本在持续下降,使得量产和价格亲民成为可能。

在需求视角,养儿防老早已成为新一代老年人的奢望,因此用家用人形机器人照顾他们未来的生活和心灵,就有了巨大的想象空间。而且这一代人的购买能力比上一代强,消费理念更加时尚。而追求情绪价值和时尚消费的年轻消费群体也在热烈拥抱人形机器人。

在政策层面,政府持续推进人工智能的发展,2025年《政府工作报告》更是将“具身智能”和“智能机器人”纳入工作范畴,从国家层面为行业的发展指明了方向。

二、家用机器人的发展可能重塑消费电子市场

家用人形机器人的迅猛发展将对消费电子市场产生巨大的影响。

一是家用人形机器人将逐渐成为越来越多家庭的标配,成为电子消费品市场的新宠,占据越来越大的市场份额。今年的双十一热销只是一次试水,有专家预测,这是一个万亿级的市场。未来的发展取决于技术的持续进步,和消费者的开放式拥抱,以及政策的有力支持。

二是家用人形机器人将从单一功能向多功能演变,可能持续替代某些电子消费产品,并将其淘汰出局。如智能音箱、扫地机器人等单一功能会很快整合到家用人形机器人身上,使得人们不用面对过多的电器。

三是家用人形机器人一定会往综合平台演变,成为家庭服务包括家用电子消费品的智能管家。机器人的出现,并不意味着未来家庭就不需要冰箱,洗衣机和电视机等家用电器,而随着大模型和AI的快速发展,所有电子产品都会呈现出一定程度的智能化。在这种情况下,人们更需要一个集交互、控制、执行为一体的综合智能体;家用人形机器人将在家庭环境下,通过多模态感知、理解和主动关怀,帮助人们去具体管理和使用这些电器。

家用人形机器人这种家庭服务管家的角色,对于消费电子市场的重塑影响是深刻而长远的。这不仅奠定了家用人形机器人自身在消费电子市场的核心地位和重要的市场份额,还将深刻影响着各种消费电子产品的功能升级、形态改进和智能化水平。

家用人形机器人将在消费电子市场中发挥引擎式的驱动和引领作用。

未来家用人形机器人有望从当前“体验尝鲜”的科技玩具,逐步演变为家庭中不可或缺的智能管家、贴心的生活助手乃至亲密的心灵伙伴,深刻改变我们与物理世界互动的方式。

三、人形机器人全面承担起家庭服务还任重道远

当然,人形机器人还属于初级阶段,未来发展还有许多不确定性。短期内进入家庭,提供全面服务的可能性并不大。过高预期和过热炒作会造成这一新兴领域出现过山车般地起伏跌宕,不利于产业的健康成长。

首先,具身智能并不是人形机器人,前者重点关注智能,强调通过身体与环境的动态交互实现自主学习和进化;而后者强调人形,注重机器对人体功能的模仿。尽管随着人工智能和大模型的发展,后者也越来越关注智能,但总体上看,后者只是前者的一个分支。中共中央关于“十五五”规划建议将具身智能列入未来产业之一,人形机器人只是其中一部分。

其次,从目前人形机器人的落地路径来看,进入家庭并不是其第一步,这是由家庭需求的多样性和家庭环境的复杂性所决定的。

一般认为,人形机器人落地的第一批场景是在工业制造领域,比如从事搬运和巡检等重复性工作。有专家预测,2026年就会出现年交付量过万台的企业,这将是行业爆发的一个重要拐点。人形机器人落地的第二个场景会是在商业服务领域,如在酒店、商场等场景担任服务员、导览员等角色,这些场景的多样化和复杂性显然超过了制造领域的相对单一化功能。家庭服务应该是人形机器人的最终目标。

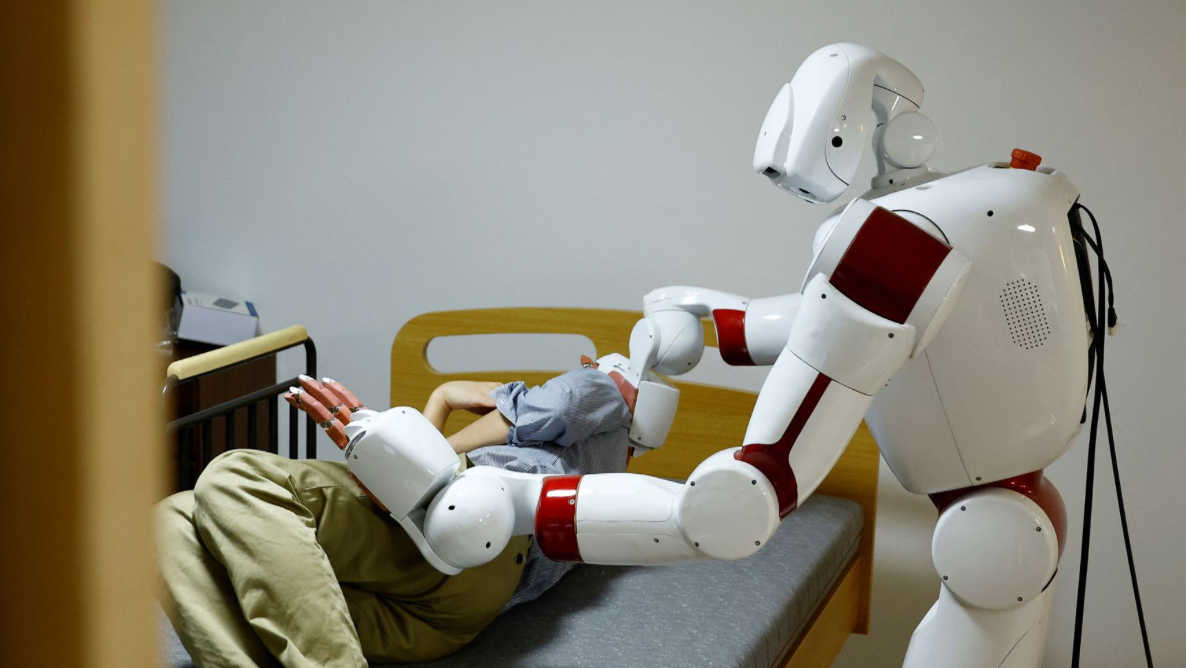

承担养老陪护和各类家务劳动是人们对人形机器人的最大愿望,而这需要技术在安全和适应性上实现更大跨越,也需要社会从认知、情感、道德直到法律等方面的环境建设。

最后,我认为,建造人形机器人的目的是服务人类。之所以发展“人形”,是为了让机器人适应人类的生活环境,比如能与人一起爬楼梯。许多人以为,老人陪护机器人应该越像人越好,其实未必。只要看如今众多家庭饲养的宠物即可明白,情感的注入和转移跟主体的形态没多大关系。

因此必须强调“适度人形”,而不必“过度人形”。从效率视角看,在许多场景里,“人形”并非最优解。波士顿动力和特斯拉等一些领先的机器人公司在实践中都注重追求“功能上的人形”,而并非生物学上的人形,这是完全正确的。

第一财经一财号独家首发,本文仅代表作者观点。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com