分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

近日,《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例(草案)》经杭州市政府常务会议审议通过,下一步拟提交杭州市人大常委会审议。这将是全国范围内首部针对具身智能机器人产业的地方性法规,意味着杭州在布局这一未来产业上,率先用法治手段“修路架桥”。

具身智能机器人产业,即与具身智能机器人相关的关键部组件及整机研发制造、模型与软件系统研发、数据服务、运营服务等产业,以及具身智能机器人在各行业领域融合应用所带动形成的关联产业,正成为全球科技竞争的新焦点。

目前,杭州已聚集相关企业200余家,在让机器人“动起来”和“懂交流”等关键技术上具备良好基础。新产业的发展,常会遇到技术突破难、应用场景少、生态不完善等“成长的烦恼”。这部立法,正是为了直面这些挑战,用制度创新助力产业高质量发展。

这部《条例(草案)》为产业发展描绘了清晰的“路线图”:

技术如何“闯关”?将鼓励企业和研究机构在具身智能模型、运动控制系统和核心零部件等关键环节下功夫,强化基础研究和关键技术攻关,同时完善科技成果转化机制,加强知识产权保护,让创新无后顾之忧。

研发如何“加速”?强调统筹布局与开放共享,着力提升智能算力供给能力,降低企业研发成本;推动公共数据资源有序开放,给技术迭代提供“养料”;支持建设测试平台,让新产品能在多种逼真场景下“试身手”。

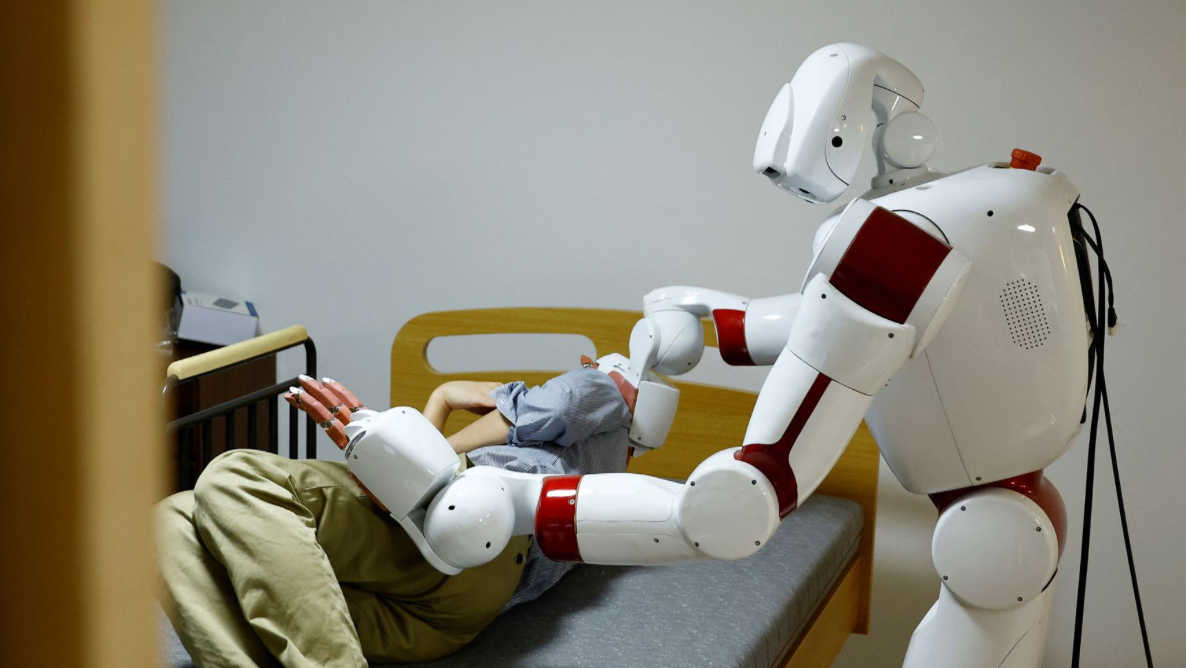

成果如何“上岗”?杭州将有序开放公共领域应用场景,鼓励在特种作业、工业生产、民生服务、城市治理等重点领域开展示范应用,通过“首试首用”加速机器人从实验室走向市场。同时,搭建供需对接平台,促进产业链上下游协同发展。

监管如何“护航”?秉持“包容审慎、安全可控”原则,在鼓励大胆创新的同时,也为机器人的研发和应用画出伦理规范和数据安全的“红线”,探索建立分级分类监管模式,为产业发展营造规范有序又充满活力的良好环境。

这项开创性的立法,不仅为杭州抢占具身智能机器人发展先机提供法治保障,更是一次“先行先试”。其探索形成的“杭州经验”,将为我国未来相关产业发展和政策创新提供有益借鉴。

随着技术日益成熟和应用场景不断拓展,具身智能机器人正稳步走进工厂车间、融入日常生活、服务城市运行。此次立法,将有力推动杭州构建具有国际竞争力的产业生态,为打造人工智能创新高地注入强劲动力。