分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

(本文作者孙毅,中国科学院大学经管学院教授,数字经济与虚拟商务系副主任)

作为新一代消费电子超级单品,人形机器人已从科幻走进现实,其爆发潜力日益凸显。其中,具身智能技术的突破成为关键推手——这种让机器人通过物理身体与环境交互、自主获取知识并优化决策的智能形态,大幅提升了机器人的实用价值。

目前,一些搭载具身智能技术的产品已陆续尝试落地家庭场景,完成从“技术验证”到“实用探索”的跨越。家用人形机器人成为改写消费电子格局的核心变量——它不再是单一智能设备的延伸,而是将重构消费电子的硬件形态、交互逻辑、市场结构与产业生态,推动行业从“单品智能”向“全域智能服务”跃迁。

“超级终端”打破消费电子品类边界

长期以来,消费电子行业呈现“品类分散”特征,智能手机、智能音箱、扫地机器人、健康监测仪等产品各占一隅,形成碎片化市场。家用人形机器人的出现,以高度集成化打破了这一格局,成为家庭智能硬件的“超级终端”。它通过轻量化骨骼、高集成动力单元等核心技术突破,将智能家居控制、安防监控、健康监测、娱乐终端、清洁服务等多重功能融为一体——既能替代扫地机器人完成家务,又能充当智能音箱实现语音交互,还能通过内置传感器完成老人心率、血压等健康数据监测,甚至可连接家庭影音系统成为娱乐中枢。

家用人形机器人“一机多能”的特性,直接冲击传统消费电子的单品市场:一方面,部分功能单一的小家电、数码产品将面临淘汰或转型压力;另一方面,消费电子企业的竞争焦点从“单品性能比拼”转向“机器人硬件集成能力”,传感器、执行器、电池等核心部件企业也将向机器人专用化研发倾斜,推动消费电子硬件产业链的重构。

“主动服务”重塑消费电子交互逻辑

消费电子的进化史,本质是交互方式的升级史——从键盘鼠标到触控屏,再到语音交互,每一次变革都催生新的行业巨头。家用人形机器人则依托具身智能,带来颠覆性的交互革命,推动消费电子从“被动响应指令”转向“主动适配需求”。

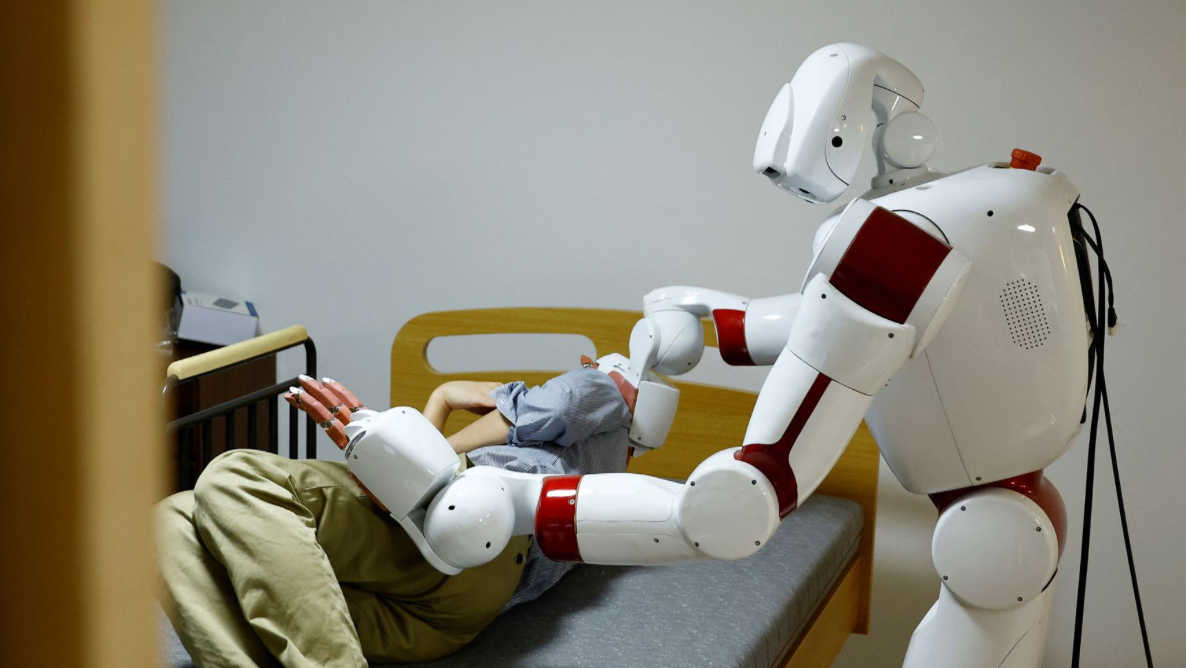

具身智能赋予机器人“感知-决策-执行”的闭环能力,它通过视觉、触觉等多模态传感器感知环境,结合AI大模型完成决策,再通过肢体动作执行任务并获取反馈,形成持续学习的“智慧大脑”。这种技术特性让机器人能精准识别手势、表情、语音甚至复杂场景化需求:老人不慎跌倒时,它可通过姿态识别主动报警并提供基础救助;家长忙碌时,它能感知孩子的学习状态,自动推送适配的教育内容并辅助讲解。

这种“零门槛”交互尤其契合适老化需求,填补了当前老年消费电子市场的空白。传统智能设备的复杂操作让老人望而却步,而具身智能驱动的人形机器人,以主动服务属性推动消费电子从“年轻化导向”转向“全年龄段覆盖”。同时,交互逻辑的变革也重构了软件生态:消费电子的“APP模式”将逐渐退场,取而代之的是围绕机器人服务场景的专属操作系统与应用开发,催生新的软件生态巨头。

“生态链博弈”重构消费电子产业格局

家用人形机器人的崛起,正推动消费电子产业从“线性产业链”转向“网状生态链”,竞争维度实现全面升级。

传统消费电子竞争聚焦“芯片-硬件-组装”的产业链环节,而人形机器人则要求企业构建“硬件-软件-服务-数据”的一体化生态:硬件端需要攻克精密执行器、高灵敏度传感器等核心部件;软件端需开发专属操作系统与AI算法;服务端要搭建场景化应用平台;数据端则需积累用户行为数据以优化服务。

生态化竞争,让传统消费电子企业面临“转型或出局”的选择——家电企业需从“设备制造商”转向“服务机器人研发商”,科技公司则需整合软硬件资源构建生态壁垒。同时,产业核心环节向高端集中,“大脑”(AI大模型)与“肢体”(精密执行器)成为竞争焦点,形成新的产业集群。在这一过程中,中国凭借完整的制造业体系、庞大的消费市场与政策支持,有望培育出全球领先的人形机器人企业,改写全球消费电子的产业话语权格局。

家用人形机器人以高度集成化打破品类边界,以主动交互重塑用户体验,以生态竞争升级产业格局,推动消费电子从“工具属性”向“服务属性”深度转型。随着政策、技术与需求协同催化持续发力,人形机器人将不再是未来的概念,而是融入日常生活的消费电子主角。

对于行业而言,把握核心部件、具身智能算法、场景应用三大主线,才能在这场变革中占据先机;对于消费者而言,一个更智能、更便捷的“人形服务时代”,已在不远的前方。

第一财经一财号独家首发,本文仅代表作者观点。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

陪伴机器人的2026:反大模型的产品更好用?争夺AI应用入口

不会移动、没有黑箱算法的机器人,或许更懂“人心”。

机器人“上岗”突发风险怎么破?“保险+租赁”解锁具身智能应用场景防护网

百亿市场的保险新空间。

2026大洗牌:中国百家人形机器人公司,谁将留下? | 年度行业前行者

空间大模型驱动人形机器人智能跃升,行业洗牌开启百亿级市场前景。

年终盘点|追宇树、“等”上市,人形机器人步入中场战事

企业站在二级市场门口张望,一级市场里依旧挤满了人。

AI进化速递丨宇树发布人形机器人App Store

①宇树发布人形机器人App Store;②上海市人形机器人中试联盟发布;③深圳将建全国首个机器人友好示范城区。