分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

Pre独角兽作为独角兽企业的后备力量,对于区域产业结构优化、城市科技创新硬实力提升具有重要意义。

赛迪科创日前公布的“Pre独角兽(2025)”报告(下称“报告”)显示,三大城市群集聚九成Pre独角兽企业;入围企业分布在集成电路、生物制造、自动驾驶、新能源、人工智能、机器人、商业航天等13个赛道。

报告分析称,“Pre独角兽”估值尚未达到10亿美元,虽然目前不属于独角兽且未上市,但具备高成长性,在3~5年内极有可能跃升为“独角兽”的创新型高成长科技企业。

区域分布特征

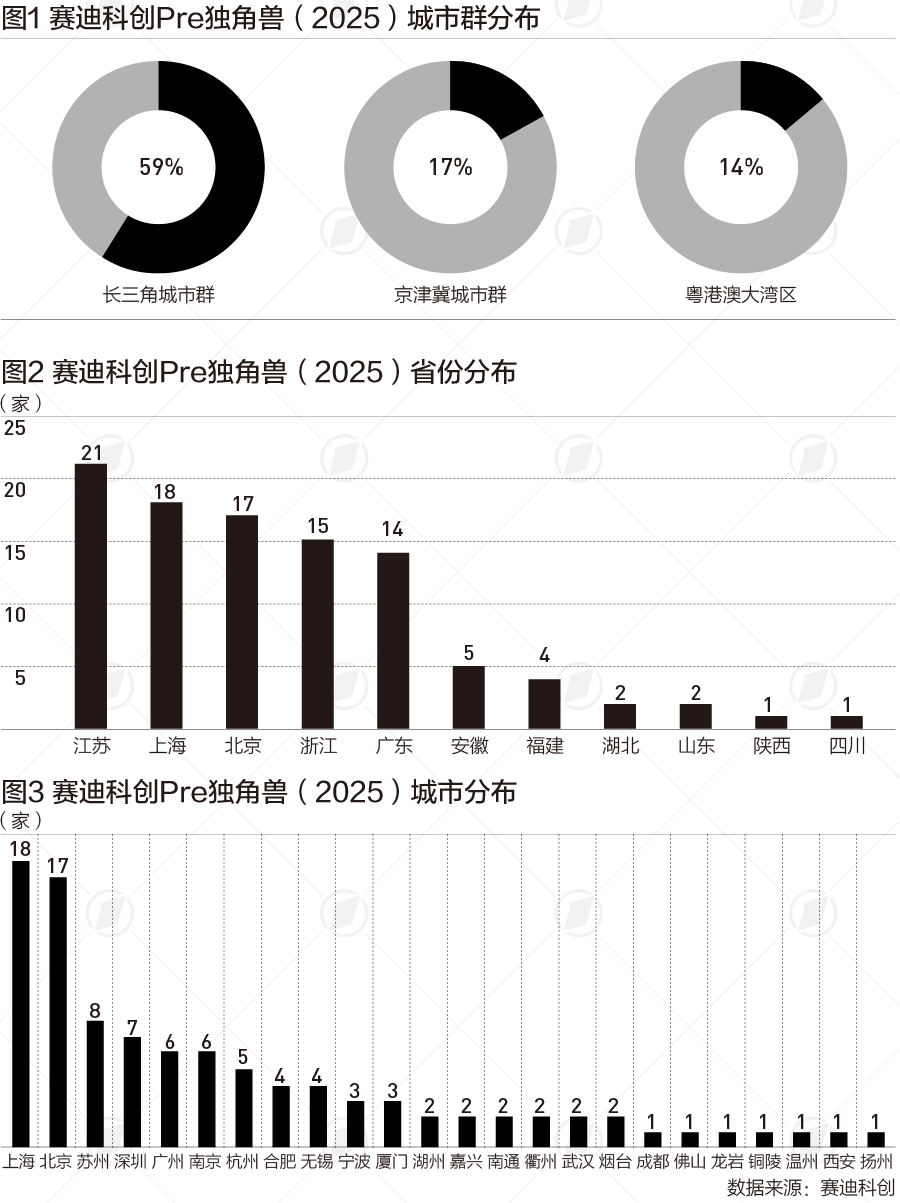

报告显示,赛迪科创Pre独角兽(2025)区域集聚明显:长三角城市群有59家企业入围;京津冀城市群17家企业,高度集聚在北京;粤港澳城市群入围企业14家,高度集聚在深圳、广州。三大城市群入围企业合计占比达90%。

长三角城市群形成了区域内深度协同的“政、产、学、研、金”一体化生态赋能;京津冀城市群形成了以北京为核心,河北、天津市积极承接北京溢出的科技创新项目的发展模式;粤港澳大湾区在培育Pre独角兽方面打造了以“市场主导、产业驱动、跨境融合”为核心特征的创新生态系统。

从省份分布看,入围Pre独角兽企业数量居前五的省份分别是:江苏(21家)、上海(18家)、北京(17家)、浙江(15家)、广东(14家)。

从城市分布看,赛迪科创Pre独角兽(2025)分布在24座城市,其中,上海、北京处于第一梯队;苏州(8家)、深圳(7家)、广州(6家)、南京(6家)入围企业数量紧随其后。北京、上海、苏州、深圳等多座城市已形成“产学研用”“政府+高校+科技园”融合发展模式。

哪些领域企业多

报告显示,赛迪科创Pre独角兽入围企业“高成长性”“硬科技”凸显。入围企业分布在集成电路、生物制造、自动驾驶、新能源、人工智能、机器人、商业航天等13个赛道。其中,集成电路(36家)赛道入围企业占比远超其他赛道,生物制造(14家)排名第二。集成电路、生物制造两个赛道入围企业占赛迪科创Pre独角兽企业比例高达50%,总估值分别为248.89亿美元、98.68亿美元,占赛迪科创Pre独角兽企业总估值的49.56%。

在集成电路赛道,上海企业11家、南京4家;苏州、深圳、广州、杭州均入围3家企业;合肥、厦门、北京、无锡、武汉、宁波均有企业入围。

作为布局集成电路最早的城市,上海具备“全要素、强生态”优势,具备从芯片设计、制造到高端设备的完整产业链布局。作为长三角城市群龙头,上海市承载着国家集成电路产业投资基金和国家战略的集中投入,并具有全国金融中心优势,可为技术密集、长周期的芯片初创企业长期赋能。

深圳凭借其“全球硬件之都”的深厚基础,为初创企业提供了从设计到产品原型的“深圳速度”;苏州依托外企及本土封测、制造基地,可形成上海设计的芯片,苏州快速完成流片、封装、测试乃至系统集成的协同模式;南京凭借南京大学、东南大学等在微电子领域的积累,以及台积电南京厂带来的先进制程示范效应,培育出了一批具有关键技术突破能力的硬核企业。

生物医药赛道,形成了北京、上海 “双核”引领,苏州、广州、杭州等多城市快速发展态势,入围企业共计14家,北京入围4家、上海3家,苏州、广州、杭州、无锡、南通均有企业入围。

将生物医药列为三大先导产业的上海,已构建起国内最密集、最完善的生物医药产业集群,覆盖从靶点发现、化合物筛选、临床前研究、临床试验到规模化生产的全产业链覆盖,为Pre独角兽企业快速成长提供了全产业链赋能;苏州、广州、杭州等城市凭借区域与产业优势,也具备了生物医药领域Pre独角兽培育的创新生态环境。

在自动驾驶赛道入围的9家企业,分布城市较为广泛,形成了宁波、北京、广州、合肥、湖州、嘉兴、衢州等多城市布局态势;在新能源赛道,Pre独角兽企业呈现多城市爆发趋势,9家入围企业中,苏州有3家之外,北京、广州、无锡、嘉兴、扬州、西安等多城市均有企业入围。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

上海先进制造业转型文件出炉,引导企业投资五大新增长点

积极引导企业投资布局低空经济、商业航天、具身智能、生物制造、智能终端等新兴领域。

国产药在去年上市新药中占比超85%,今年产业政策如何扶持?

2025年,在中国获批的11款首创新药中,有4个为中国自主研发。

全国超400万“打工人”跨城通勤,北上广深约20万人一年52天在路上

2024年,中国主要城市45分钟以内通勤比重总体平均77%。

盘前必读丨美股日线4连涨白银再创新高;东方雨虹美国全资子公司疑遭电诈

机构预计A股在2026年1月将继续维持震荡走势。

解决公路“三高两低”难题,专家称数智化转型是破局关键

公路为新技术、新材料、新能源、新装备提供了丰富的应用场景和转化平台