分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

宏观慧眼

投资人能否期待2026年全球市场仍然能有优秀的表现?

全球基本面来看,无可否认,2026年我们必须正视不同的宏观逆风。世界银行预测全球GDP增速仅2.4%,创近十年低位。多重周期与政策因素交织,形成三大核心不确定性:

第一是美联储政策常态化下的利率压力;其次是中国经济复苏进程中的结构调整,最后是全球化进程中的逆流冲击。

然而,与这些周期性和政策性的逆风不同,被认为是人类第四次工业革命的AI浪潮是趋势性与技术性的。它代表着一种不可逆的、能穿越经济周期的长期增长动力。不同市场因产业结构、估值差异呈现差异化配置价值,A股、港股、纳斯达克需结合自身特点制定策略,方能精准把握确定性机会。

综合来看,2026年,市场的主旋律将是“在不确定性中寻找确定性”。投资者需锚定AI这一确定性主线,结合A股价值标的、港股AI洼地、纳斯达克生态优势进行差异化配置,辅以适度黄金对冲风险,方能在不确定性中把握收益机会。

2026年作为“十五五”的开局之年,建议GDP目标可延续定为5%左右,既能体现近几年经济增速目标和中长期发展规划的有效衔接,也能释放后续宏观政策积极有为的明确信号。结合今年经济的实际表现和“十五五”规划建议稿的总体要求,几条具体政策建议如下:

总量政策方面,建议中央进一步加杠杆,延续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策:建议2026年总赤字规模应不低于2025年,预算内赤字率建议维持4%左右或略高,专项债规模可从2025年4.4万亿提高至5万亿左右,特别国债规模可从2025年1.8万亿提高至2万亿左右;建议适时降准降息,更大力度发挥结构性货币政策的作用,也可择机推出政策性金融工具。

结构政策方面,千方百计促消费、稳地产、抬物价:消费方面,预计2026年内生动力可能仍然偏弱,促消费政策应继续加码,加大对居民消费的财政补贴力度,“真金白银”促消费,扩大“以旧换新”支持规模,方向上应更注重服务消费、更注重投资于人,比如餐饮、养老、家政、出入境游等。地产方面,短期看房地产还是经济增长和收入预期的稳定器,应持续用力推动地产止跌回稳。

地产洞察

商业文明的进化,始于对规律的敬畏,成于对创新的拥抱。2026年的中国地产,正处在“敬畏”与“拥抱”的交汇点:住宅市场缩量均衡,商业地产运营制胜,金融机构从“放杠杆”转向“管资产”,宏观政策从“维稳”走向“改革”。展望2026,有以下核心看法:

1.2026年仍是“磨底年”,全国新建商品房销售面积大概率还有调整空间,但跌幅较2025年或有收窄;房价“L型”尾部继续分化,一线核心区在2026H1可能出现环比转正,但弱三四线全年仍难止跌 。

2.房地产对GDP的拖累从2025年的1.5-2个百分点降至0.5-1个百分点,宏观层面“利空递减”成为一致预期。

3.行业利润中枢已从8%压缩至3%-4%,传统“拿地-开发-销售”链条彻底让位于“轻重并举、存量运营、代建+资管”的新范式 。

4.商业不动产进入“资产盘活+REITs 退出”的2.0阶段,“专业运营能力>资产规模”成为衡量商管公司估值的核心锚点 。

消费新声

当前我国零售信贷市场仍处于稳步增长阶段,但随着经济转型进入深水区、居民杠杆率逐步攀升、就业市场结构性调整加剧,美国市场暴露的“利率波动传导风险、中低收入群体偿债脆弱性、债务处置机制不足”等问题,为我国提供了重要的风险预警。立足“防患于未然”的底线思维,结合我国制度优势与市场特点,可从以下四方面构建前瞻性风险防控体系。

首先强化客群分层与风险管理是筑牢违约预防的第一道防线。其次完善个人债务处置法律体系是构建“救济与约束并重”制度框架的关键。再次构建“公私协同”的不良资产处置体系是提升风险化解效率的核心路径。最后搭建流动性缓冲机制与强化金融消费者教育是防范风险扩散、从源头降低违约的重要支撑。

我国零售信贷市场正处于转型发展的关键期,通过强化客群分层管理、完善债务处置制度、构建公私协同处置体系、搭建流动性缓冲机制、加强金融消费者教育,提前筑牢风险防控防线,既能推动零售信贷市场高质量发展,又能为宏观经济稳定提供坚实支撑,真正实现“穿越周期、行稳致远”。

科技新知

目前,一些搭载具身智能技术的产品已陆续尝试落地家庭场景,完成从“技术验证”到“实用探索”的跨越。家用人形机器人成为改写消费电子格局的核心变量——它不再是单一智能设备的延伸,而是将重构消费电子的硬件形态、交互逻辑、市场结构与产业生态,推动行业从“单品智能”向“全域智能服务”跃迁。

家用人形机器人以高度集成化打破品类边界,以主动交互重塑用户体验,以生态竞争升级产业格局,推动消费电子从“工具属性”向“服务属性”深度转型。随着政策、技术与需求协同催化持续发力,人形机器人将不再是未来的概念,而是融入日常生活的消费电子主角。

对于行业而言,把握核心部件、具身智能算法、场景应用三大主线,才能在这场变革中占据先机;对于消费者而言,一个更智能、更便捷的“人形服务时代”,已在不远的前方。

第一财经一财号独家首发,本文仅代表作者观点。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

一财首席经济学家调研:新年良好开局,全年GDP增速目标预计5%左右

去年底推出的一系列稳增长措施正逐步落地,支撑2026年经济的良好开局。

工信部:强化国家人工智能产业投资基金对人形机器人支持力度

加速构建行业标准与评价体系,建立健全具身智能行业准入和退出机制

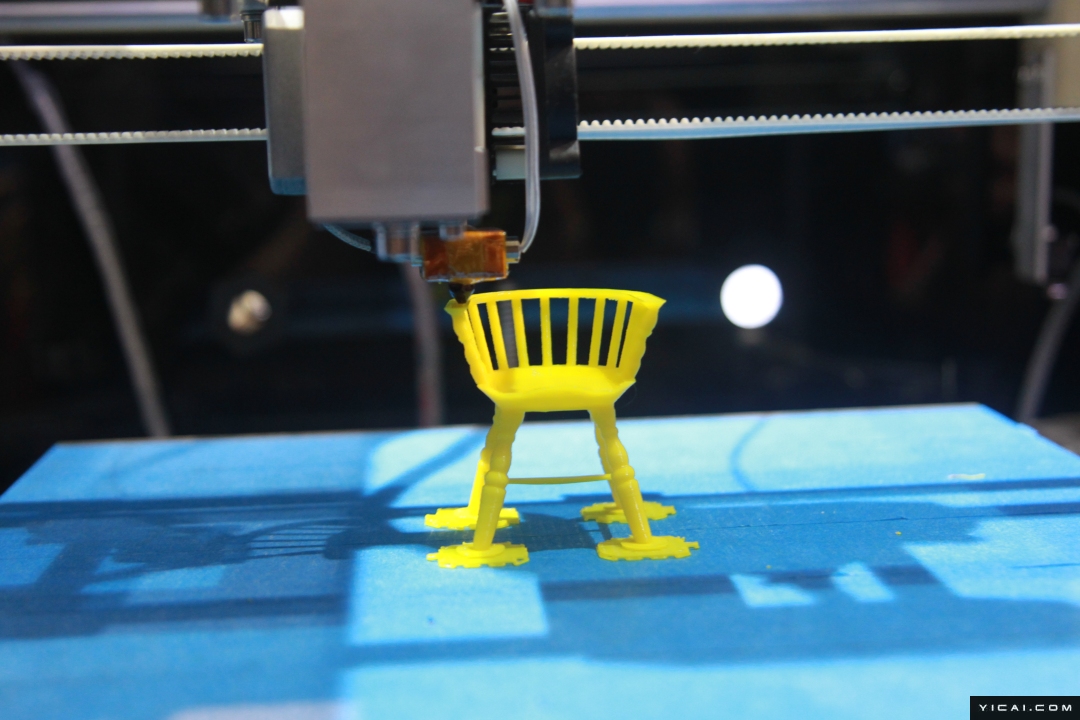

深圳3D打印企业,围剿了全球品牌 | 海斌访谈

从速度和性能来看,国内几家头部制造商已经整体超过海外企业

AI进化速递丨上纬启元发布首款全身力控小尺寸人形机器人

苏州:推广人工智能应用场景,最高奖励1000万元。

锋龙股份开盘涨停,优必选抢先“人形机器人H+A第一股”?

从长期来看,真正的挑战仍在于工业人形机器人能否在交付节奏、成本控制和稳定性上持续兑现预期。