分享到:

- 微信

- 微博

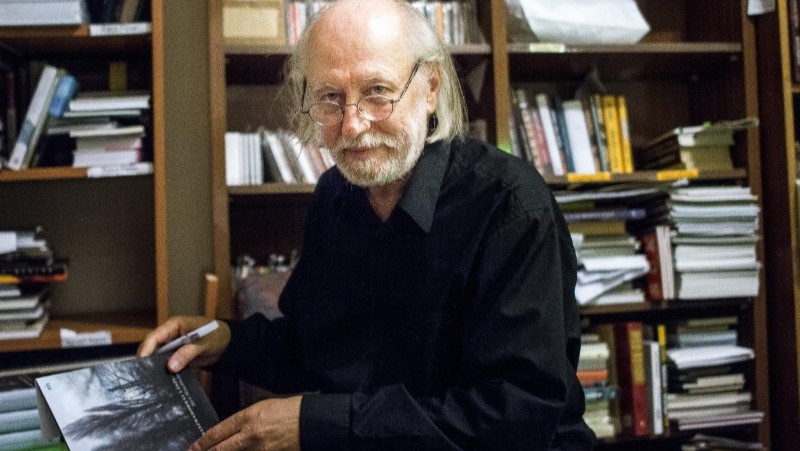

索莫萨在《洞穴》和《谋杀的艺术》中译本推出之际来到塞万提斯图书馆举行了三场读者见面会。一连三天,这位作家始终滔滔不绝地谈论着自己的创作。面对粉丝的要求,他也总笑着回应。

作家三句话不离文学。就连三天里穿的不同颜色的T恤也能让索莫萨联系到自己的作品:“每一种颜色背后都有不同的含义,就好像《谋杀的艺术》,每一章都讲述一种颜色。”

相比于《谋杀的艺术》,《洞穴》无疑为索莫萨带来更大的荣耀,也因此被贴上“索莫萨代表作”的标签。这部小说已经被翻译成30种语言,获得多项大奖,其中包括英国犯罪推理类小说的最高奖项“金匕首奖”。

三天的讲座后,索莫萨在塞万提斯图书馆接受了《第一财经日报》的专访,讲述他用“观念”营造的异色世界。

令译者汗毛倒立

《洞穴》是一部魔幻现实主义小说,讲述了一个由两条线索串起来的故事。主线是一系列发生在古希腊雅典的残酷无比的杀人案。死去的三个青年都是柏拉图学园的学生,也是学园教师狄亚格拉斯的爱徒。这位内心纯良、忠实信奉柏拉图的哲学家为了寻找真凶,请来著名的“解谜人”赫拉克勒斯。与感性的哲学家不同,解谜人信奉实证与逻辑,只根据自己看到的东西解谜。然而,极为自信的赫拉克勒斯却被裹挟到一个个无法破解的谜团中,一步步进入一个残酷的非理性世界。

故事的另一条线索,则是一位现代翻译家在翻译《洞穴》的过程中经历的种种威胁。他生活在想象中的未来,通过脚注记录想法。翻译过程中,他时不时会与作者对话。最后,他遭到绑架。他与自己翻译的人物一样是一个虚构的角色,但却并不自知。随着故事的结束,他的世界也随即坍塌。

“《洞穴》被译介到德国时,德文译者曾经在一次活动中说:‘我最大的感受是,我庆幸自己还活着。’”索莫萨笑着表示。无疑,译者的话给作家留下了深刻印象。

如作家所愿,感到置身其中的不只是德文译者,该书中文版译者李继宏也在《译后记》中写道:“(他)为脚注中那名翻译的不幸遭遇而汗毛倒竖。”

索莫萨对“翻译家”的塑造成为这本书最为特殊,也最吸引人的地方。正是这个角色的设置,文本打破了现实和虚构的疆界。而作者也体现出纯熟的写作技法,比如,突然从第三人称叙事转变为“你”也让读者仿佛被置于现实与虚构的边界。在《洞穴》中,“翻译家”的定义不仅是执笔翻译这本书的人,也包括所有企图从文本中寻找观念和真相的人,即阅读者。这位曾有十年精神病专业学习和临床经验的前医生相比于一般作家,也许更懂得如何将读者的心与自己的笔连接在一起。

然而,让这本书焕发异彩的“翻译”一开始却是作家“计划外”的灵光闪现。“当时,《洞穴》其实已经完成。我突然想要再加入一个角色,为此我犹豫了一周,问了自己的朋友,也问自己的妻子。”在上海第一天的讲座中,索莫萨提到了这个重要角色的“出生”过程。

一周的犹豫之后,是为期一年的漫长改写。在专访中,索莫萨说,翻译的故事虽然只在脚注部分出现,但却涉及整本小说在内容上的呼应。“翻译的到来基本上颠覆了原来的《洞穴》,我差不多是重写了一遍。”正是漫长的改写,让两条主线精巧地对接起来,形成了一种美妙的跨时空呼应。

真理不可知?

《洞穴》将故事放在了古希腊的柏拉图学园,故事和人物对话都呈现着浓厚的哲学意味。“我希望通过《洞穴》表达这样的观点,即我们看到的世界并非它本身。科学即便发展到现在这个阶段,真理却远远不止这些。”当被问到小说的哲学意义,索莫萨说。索莫萨想要表达的观点丝毫不艰深,甚至无新意。但作为小说写作者,他构思了一个精妙的故事。

索莫萨对小说的主人公们如此解析:“三个主要人物各自代表着一个古希腊哲学流派。柏拉图学园的老师狄亚哥拉斯是感性的人,同时他代表着柏拉图学派的观点(认为真理就在观念之中,经由思辨即可获知)。而理性、明智的赫拉克勒斯则代表着超越那个时代的亚里士多德学派。克兰托则是一个完全的直觉主义者。”

除了三位推动故事的主要人物,索莫萨还安插了一个有趣的角色:解谜人赫拉克勒斯的女奴庞丝卡。因为以“能够读懂人类的脸庞和事物的外表”著称的赫拉克勒斯,却唯独无法理清她脸上错综复杂的伤痕,因而心烦意乱地令她戴上了面具。庞丝卡不但戴着面具,还因为被割去了舌头而不能说话。“她就是真理的化身,她戴着面具,从不言说,赫拉克勒斯最终也没有弄明白她身上的谜团。这就是生活的本质、真理的本质。”索莫萨告诉记者。

语言与观念永远不能完整地表述真理。人类的知识也并不只有科学理论与逻辑,还有意识形态和宗教。理性又具有超强观察力和逻辑推理能力的赫拉克勒斯最终陷入谜团,也正是因为他遇到了一种完全剥夺理性的宗教。于是,被研究的人的行为又变得无法用他的那一套理性和逻辑探知。

小说中, 人物的对话仿佛一场场哲学辩论。“西方文化中,感性与理性是两极,我希望这两极能在《洞穴》中对话。”而其实,在小说中,文字涉及的矛盾远不止于这一对。“哲学、艺术、文学都是我的爱好。”索莫萨告诉记者,他曾经专门学习过一年哲学。而西班牙是欧洲为数不多的将哲学设为高中必修课的国家。

在作者的跋中,索莫萨借本书名义上的作者、与柏拉图打赌的费罗德克斯图斯之口说:“别再寻找隐藏的观念、关键的线索和终极的意义!”

在索莫萨看来,真理的四周依旧黑暗虚无、深不见底,即为“洞穴”。

被笔下人物背叛就是成功

第一财经日报:《洞穴》的12个章节以希腊神话中“赫拉克勒斯的12件功劳”为线索,潜藏在各章的文字中。这是在你决定加入翻译这个角色之后完成的线索吗?

索莫萨:不是,这是我原来就设计好的。我喜欢在结构上有一个参照,成为一个体系。比如,《谋杀的艺术》每一个章节都有一个不同的颜色。在最后我把所有的颜色汇集起来。黑色的章节会降到黑色的房间,红色则会引出一些血腥的案件。颜色是一本书中非常重要的元素。

《谋杀的艺术》是和画作有关的。还有一本书中说作品中一个人物喜欢莎士比亚的作品,于是,我在每一个章节的文字中都藏入了莎士比亚的不同作品。

日报:“洞穴”是你的成名作,在欧洲文坛为你赢得了荣誉。之后,小说创作上有什么样的转向?

索莫萨:这本书非常注重作品的文学性,非常注重文学本身,字里行间抠得很细致。但是之后我的创作并不是非常细致,而只是讲故事并表达自己的观点。

日报:你有十年的精神病学的学习和临床诊疗经验。在写作中,病人的人格特征是不是也常在你脑中回旋?

索莫萨:这段经历不仅丰富了想象,认识了人的内心世界,更重要的是让我知道人应该去了解自己的内心世界。有些人不想了解自己的内心,浑浑噩噩度过一辈子。我作为医生看到了很多病人内心不同的需求。

日报:你接下来最想创造的人物是什么样的?

索莫萨:我确实有一部新的小说已经接近尾声。但在一个人物的塑造完成之前,我不喜欢说,但是我一旦说出来,我就给这个人物定型了,我不能再去改动了。就像我在《洞穴》中加入了翻译的形象,加入之后,我就将小说重新写了一遍。在文字出版之前,我经常不断地改动我的人物。

日报:你曾说:在创作人物的时候,人物会不听你的话,会摆脱你的控制。李西闽表达过和你相似的看法。同时,我也听到中国的作家刘震云以及导演冯小刚谈论过“让角色自由生长”的观点。请问,“人物对你的反叛”对你来说意味着什么?是一种怎样的状态?

索莫萨:一旦我创作的人物能够和我对话,甚至背叛我,我认为我的写作就成功了。当然,不是每个作者都应该用这样的标准来衡量自己的作品。我只是说我的情况。在自己写完之后,我确实会把书放在一边,先放一段时间。当过一段时间之后,我再站在读者的角度去看书。其实,这也是我本来想在今天上午的活动中告诉大家的。对于写作者来说,这是一种非常重要的创作方式。

拉斯洛的诺贝尔文学奖,让我们重回卡夫卡的世界

卡夫卡那座在20世纪初被大雪覆盖的村子,把阴影一直投到21世纪,而拉斯洛被雨水困住的村庄,却只是一个被困雨中的村庄。

美国贸易代表:与西班牙讨论了美欧贸易谈判进展

中美马德里会谈期间,美国贸易代表格里尔和财政部长贝森特与西班牙官员讨论了美欧贸易协定进展、双边贸易关系及西班牙在美设立贸易办公室等事宜。

中美在西班牙就有关经贸问题举行会谈

中美在西班牙就有关经贸问题举行会谈

中美新一轮经贸会谈在即,商务部近期重要涉美立案调查释放哪些信息?|一文回顾

中方敦促美方立即纠正错误做法,停止对中国企业的无理打压。

邓紫棋跨界写小说,热卖背后的出版营销新密码

数字化时代的出版业,实体书可谓艰难。自带流量的明星转型出书,确实是降维打击,但也引发出版业营销变革的话题。