分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

“我惊愕地发现,我们始终迷失在人流最稠密、交通最堵塞的地方,无论我们怎么拼命行走都是白费力气,因为不管我们看上去多么努力,我们在这个世界上都只有失败……”

《甩掉埃勒·博格达诺维奇》这一则短篇,无法不让我想起卡夫卡的《中国长城建造时》。“我”跟着一个叫博格达诺维奇的人走,想要迎着人流走,一直走出城市,却发现都是徒劳,我们总是迷失在人流的最稠密处。卡夫卡笔下,那个皇帝派出的信使不也是如此吗?他秉着皇帝的诏书快马加鞭出宫门,结果宫门外还有一道宫门,宫门外还有一道宫门……

《庄子》里有一句名言:“一尺之捶,日取其半,万世不竭”,说事物是无限可分的。卡夫卡莫非也了解这句话?他在想象一个信使驰出皇城的时候,认为他会遇到数不尽的人和一重又一重的门。卡夫卡就这么轻而易举地抵达“无限”。事实上,三维世界里并不会有无尽的城门,但是人的内心感受却可以完全不一样。那么,在拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊的这则短篇里,“无限”如此轻易地降临,又是因为什么?

玩味“无限”

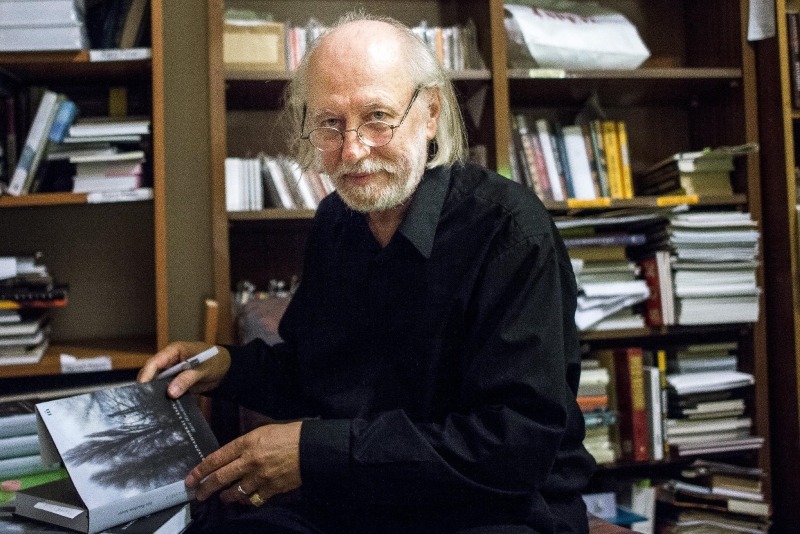

2025年的诺贝尔文学奖,发给了一个喜欢玩味“无限”的作家。当注意力被“长句”吸引的时候,我们会误以为这是个写作技术和癖好问题,而忽略了感觉。无限的感觉,渗透和贯穿于拉斯洛的长短篇小说里。“阴沉,也许永远也不会有真正的天亮”——如此轻易地调动像“永远”这样的概念,势必为一件作品充填了十足的忧郁气息。故事里的两个人,“我”和博格达诺维奇,一会儿是“我”超过了他,一会儿又是他超过了“我”。他是一个年轻人,“我”差不多可以做他的父亲,我们是怎么碰到一起的?作者没有说。他只是说,他们是在一起的两个人,一前一后,他害怕被路人投来警觉的一瞥,这似乎会导致我们之间的关系被拆穿,尽管我和博格达诺维奇似乎没有说过一句话,尽管到头来,我还是想要甩掉他。

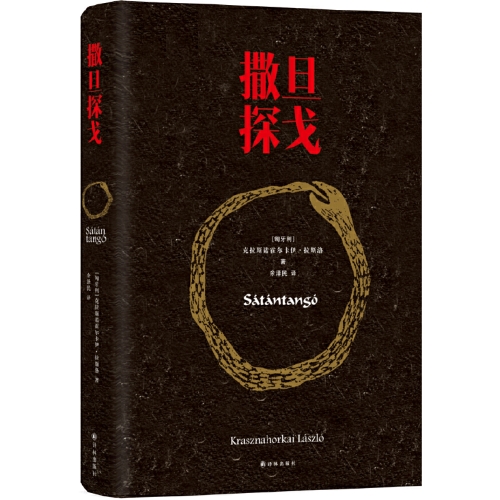

拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊的第一本书是1985年出版的《撒旦探戈》,长篇小说,紧随其后出版的,就是短篇集《仁慈的关系》。这两本书的风格,就我们目前所见,都有一种摆弄和玩味“无限”的取向。《撒旦探戈》的主舞台是一个整天下雨的村庄,故事里的人但凡想做点什么,都会被打断——被意识打断,意识到外边的雨水,想到屋外满地的水坑泥沼,就不再有实质性的行动,乃至他们反反复复说着的话也是一些意识到自己“无处可去”的人才会说的话,乃至他们看上去像是不约而同地在等待着什么:不确定是什么,但肯定不是雨过天晴。

《撒旦探戈》

译林出版社 2017年7月版

《撒旦探戈》里的一位主要人物,是“医生”,没有名字,就是“医生”。在分布零散的乡村,特别是中欧、东欧的多山地带的乡村,医生这个职业不仅意味着科学,是高出众乡民一头的知识分子,更意味着他能思考、观察,能讲述正在发生的事情。拉斯洛的前辈,一位已被确立为经典作家的中欧小说家——赫尔曼·布洛赫(1886~1951),在他有名的长篇小说《着魔》中就是这样做的,故事中,一位医生一面观察着一个几乎与世隔绝的山村里的动态,一面参与其中;拉斯洛写《撒旦探戈》时,心头想必笼罩着布洛赫的高大阴影。拉斯洛笔下的医生,是村里众人中最清醒、最会思考的一位:

“他苦涩地暗想,这所有的一切,所有这些通过许多年漫长的时间和‘苦涩的’奋斗建造起来的一切,都是这样的脆弱不堪;他怀着更加强烈的复仇之心,看到自己——尽管有一副魁伟、强壮的躯体——现在也正濒临崩溃……”

这段思考发生在大雨中。医生去追一个发疯乱跑的小女孩,然后泄气地发现,一段不长的距离,就让他喘得上气难接下气,从身体(胸闷,两腿发软)到意识(他毫无意识、慌里慌张、不知所措……不清楚自己为什么要在瓢泼大雨中追一个又在发疯的小丫头)一路溃败。这场追逐只是让医生看到了行动的毫无意义和自身的弱小。

但是,拉斯洛笔下并没有精英人物。不那么会思考的人,他们同样是合格的见证者,反复见证大雨的连绵不绝,见证医生所总结的各种人造物的脆弱、腐朽。在书中,有个叫做弗塔基的普通酒客,到了“顺风尿一鞋”的年纪,还是个瘸子,被乡邻蔑视,被女人远离,可是无休止的雨水把他摁在原地,在他的魂灵里油然榨出了对“无限”的感觉:

“雨滴轻柔地从窗户的两侧流下来;内侧,雨水从窗户上边一条一指宽的缝隙流到木梁和窗框相接触的地方,在那里逐渐填满了哪怕最细小的裂缝,开出一条路流到木梁的边缘,之后再次分散变成水滴,开始滴落到弗塔基的大腿上;然而,此刻的他正沉浸在对遥远地方的幻想里,一时回不到现实之中……”

下雨在拉斯洛的世界里多么重要,一旦开始下雨,就不会放晴,更有甚者,人们一置身雨中,就会忘记这场雨何时开始,也不会期待终结。在不下雨的故事里,雨天的窒息气氛依旧,这很大程度上要归功于拉斯洛密堆文字、拒绝分段、减少句点造成的技术效果。他把人称、动作、对话、场景描写、心理活动统统压入密不透风的段落里,把每个人——连同其所思所感、所作所为——的存在感压抑到同样的低水平上。那小女孩在小说的中途莫名死去:她作为一个能够不受雨水左右心情的孩子,得到拉斯洛的偏爱,他赐她一死,以此推进第二部分的情节,然后,所有成年人的活动继续保持一种渺小的“营营”感。

大洪水

拉斯洛创作此书是在20世纪80年代中期,可以合理地推测,他那时对匈牙利的社会环境已有强弩之末的感受。官方建立的很多东西,都已在朽毁,而社会心理的压舱石恐怕还在于古老的宗教。拉斯洛对建造—朽败的循环有切身的体会,但是,他希望在读者心中唤起的,不是对政治现实的不满,而是对《旧约·圣经》里那场著名的大洪水的联想:书中的这些被困雨中泥泞村庄的人,难道不会觉得自己身处大洪水的开端吗?《旧约》里的上帝就是这样告诉挪亚,并说到做到的:

“因为再过七天,我要降雨在地上四十昼夜,把我所造的各种活物,都在地上除灭。”

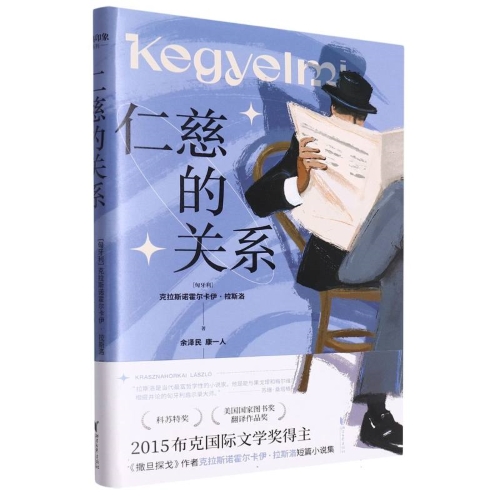

最早听到挪亚方舟故事的人类,会把自己看作幸存者挪亚的后代,从而带着戒惧活着。然而两三千年过去了,这种古老的、事关上帝与无限的恐惧,早已在人心中丧失殆尽。拉斯洛打算唤起它,他的做法是,让人对身边脏污、庸俗、腐败的事物产生不祥的感觉,让人领悟到,只要人结成社会,共同生活,那么,他们必然要被一种注定降临的厄运所诱引。打开他的短篇集《仁慈的关系》,会看到一个简短的题记:“大洪水之前。”——明确指示《撒旦探戈》里的雨水,要在这里继续执行对人类的无期徒刑,人们心事重重地被雨水折磨,交谈中时时冒出末日话题——一种对“无限”的不由自主的探询。

《仁慈的关系》

浙江文艺出版社 2023年8月版

书中的第一个短篇就是《甩掉埃勒·博格达诺维奇》,故事里没有雨,但“我”和博格达诺维奇如影随形地走向城市边缘,心知“自己在为这个世界的毁灭、沉沦和解体推波助澜”。悲伤来自看到庸常的事物:“无论是沉闷的面孔、空洞的目光,还是肮脏的大腿和低廉的内衣,所有这一切都让人感到备受侮辱”,世界“慢慢变得晦暗”——末日感是一样的。下一篇故事叫做《理发师的手》,可能是全书中最“刺激”的一篇,因为,和《撒旦探戈》里一群人在长时间百无聊赖中碰杯、吵架、跳舞不同,这里一上来就有一件真正的“事情”发生了。杀人了。一个年轻人用棒子打死一个老醉鬼,想要谋他的财。

他逃了。当然要逃。他逃往郊外,逃往乡村。乡村,是拉斯洛最乐于安放故事的地方,人在乡村居住,耳朵更加清净,有望捕捉到上帝再一次降下洪水的消息。在乡村,杀人凶手走进一家理发店理发,时间顿时慢下来,慢到“日取其半,万世不竭”的程度,慢到就像《撒旦探戈》中弗塔基所观察的雨水,顺着一条一指宽的缝隙逐渐填满了哪怕最细小的裂缝的程度。他坐下,听着大腹便便的乡巴佬理发师与人说话,与自己说话,动手修剪,他一动不动,在刀具刮擦皮肤的时候发出轻轻的呻吟,蓦然想起那具他之前安放好的僵硬的尸体,死前也发出类似的呻吟。

这是一种茫然无知者的呻吟——“什么?!……怎么?!……”看来这是拉斯洛心目中的人:冥顽不灵的生物们。《旧约》里,被上帝毁掉的索多玛和蛾摩拉的人,在天雷降下时的表情就是那样无知,更不用说毁天灭地的四十昼夜大雨,地上的人到死的那一刻都不会明白,这是上帝为惩罚他们而降下的洪水,他们仰着脖子:“什么?!……怎么回事……”然后死去。而拉斯洛,他用密集不分段的文字,延缓毁灭的那一刻的真正到来。在《理发师的手》中,他让凶手的内心状态结束在一番无限之思里:

“……他已经抵达了一片草地,一小片在山坡上长着草的高地,他精疲力竭,脑袋嗡嗡作响,只是坐着,强忍哭泣,就像儿时第一次理发之后一样。因为现在他已不再怀疑,他看到自己是一个因巨大的上帝迈出的步伐而在一条无尽的山路上滚落的石块……”

人并没有因为思考那些他肉眼看不见的东西——那些事关“无限”的东西而变得深刻,变得值得同情。人想起上帝,琢磨他老人家在干什么,只是因为他们所挣扎于此的时光过于无聊,竟至于希望被上帝“给个痛快”。《撒旦探戈》里有个哈里奇夫人,她教训丈夫要读《圣经》。当丈夫翻开《圣经》,夫人骂道:“你这个白痴,不要读《创世记》,”她要他读《启示录》——《圣经》中那篇关于世界终结的神秘文本,“趁有时间读读。”夫人训斥道,“等最后时刻到来时,你起码不至于像这样毫无准备。”

可以理解,拉斯洛为何总是把他的故事设在土味十足的村庄里,为何总把酒馆置于人们信步可达的范围之内:那是因为,人在乡村生活中更近于自然状态,更少选择,更容易“迷信”,也更加容易在酒精的作用下捕获宿命的信息——当然也是因为比起下在城市,雨水下在自然属性更高的乡村,会更具有明晰的隐喻意义。《仁慈的关系》中的多数篇幅里,主人公都具有乡间动物那样的敏锐度(有一篇故事里的猎人活成了被捕猎的野兽),对厄运的信号尤为警觉;这里最值得一提的细节,就是《理发师的手》中,主人公杀人后并不畏惧死尸本身,却畏惧“头骨碎裂的咔吧声”。正是那些细小的声音,如同沙漏一样喻示时间流逝,提醒他厄运在逼近。

同时,说来也是滑稽,通过拉斯洛强行安排在人物心中的内窥镜,我们发现,杀人、劫财、逃跑,居然成了杀人犯了结自己的常规生活的方式,成了他“用来走完宿命的方法”。

拉斯洛与卡夫卡

卡夫卡最神秘难解的短篇小说《乡村医生》,写了一位冒着夜半的大风雪出门行医、遭到厄运的村医,可以说,这是一篇讲一个人如何听从“宿命的召唤”的故事;实际上《城堡》《审判》莫不如此,故事中的K都汲汲营营地奔赴他已定的命运。拉斯洛最景仰卡夫卡,也总在写被宿命所牵引的人。他们并不想摆脱宿命(它必须意味着厄运,如同大洪水或死刑),而是一面否定它,确信它的恐怖,一面又拥抱它,“走完”它。

正如《中国长城建造时》里所说,皇帝的使臣把冲出重重的宫城看作自己的宿命,拉斯洛在《北山,南湖,西径,东河》这篇小说里,同样写了一个人物——源氏亲王的孙子,徘徊于京都郊外一座寺院的庭院里,这座寺院本身是无边无际、维度无限的。于是,想要抵达皇都——“世界的中心”,这一任务就和冲出宫城送信到边境的任务一样,困住了必须完成这任务的人,使其也踏入了“无限”的维度,同时也是宿命的旅程。

那么,如果透过授予拉斯洛的诺贝尔文学奖,我们能重燃对卡夫卡的兴趣,大概会是一件极好的事吧?

很多文章,你所能看到的,都在肯定拉斯洛这种写作的高难度和深刻性,或笼统地称其为“后现代”云云。我的看法是:拉斯洛的“中欧趣味”的来源里,恰恰缺少卡夫卡那样丰富的“前现代”的体验。他和前两年获奖的奥地利人彼得·汉德克有点像,他们都对目下世界的解体抱有卡夫卡式的忧虑,却只能在写作中仿得一个卡夫卡的形,而未得其魂。左手关上《城堡》,右手打开《撒旦探戈》,我的感受是,前者的隐喻力要比后者强烈太多了。卡夫卡那座在20世纪初被大雪覆盖的村子,把阴影一直投到21世纪,而拉斯洛被雨水困住的村庄,却只是一个被困雨中的村庄。

在卡夫卡以及赫尔曼·布洛赫的感受中,他们所处的社会正在解体。卡夫卡经历了奥匈帝国的崩溃,他所在的捷克斯洛伐克小镇,就此被遗弃给了古老怪异的习俗,经不起外力冲击的脆弱;而布洛赫更是敏感于“地方性”,他的《着魔》,写的是一个20世纪30年代初的偏僻山村,如何在纳粹德国兴起的背景下,逐渐遭遇了秩序的瓦解。无人能够阻止解体,作家却从中找到了自己的使命:观察它,书写它,用隐喻的方式留下预言与见证。拉斯洛也许用心捕捉末日的消息,但他至多只能写出停滞,写出人们的营营之活,忡忡之忧。

只不过这种停滞和无助感,有时被他经营出了“行到水穷处,坐看云起时”的意境来。《撒旦探戈》分为两部分,第一部分结尾,也即差不多故事进行到1/2处,书中的众人一时蓄满了情绪,跳起了舞蹈——呼应了书名。撒旦不是单纯的邪魔,《圣经》中的撒旦是诱惑者,让人不断抗拒、否定,却又被它所吸引;所以拉斯洛以“撒旦探戈”来隐喻一种共同期待宿命—厄运的仪式。然而在文本的有限容量里,人们始终被禁锢在雨中,等不到雨水质变为洪水的瞬间;拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊一定深思过这样的哲学问题:我又是从掉第几根头发开始质变为秃头的呢?

【其他拉斯洛作品】

《温克海姆男爵返乡》

译林出版社 2025年11月版

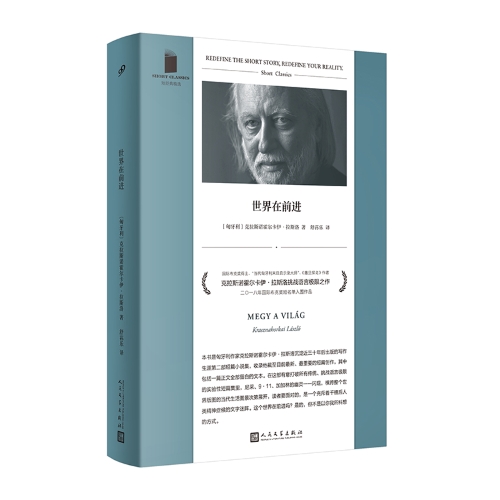

《世界在前进》

人民文学出版社·99读书人 2025年10月版

《反抗的忧郁》

浙江文艺出版社 2023年6月版

文章作者

这位从集中营幸存的作家,写出了与昆德拉不一样的捷克味

10月4日他在家中离世,享年94岁

匈牙利作家拉斯洛获诺贝尔文学奖,他最喜欢的诗人是李白

拉斯洛非常喜欢中国文化。动身去中国之前,他特意造访了几位汉学家,请他们给自己起了一个中国名“好丘”。

从巴黎到马赛的33天,拉美文学巨匠最后的疯狂之旅

以蜗速前进在高速路上,沿途的65个休息站,他们探索了其中的每一个,在那里扎营。

邓紫棋跨界写小说,热卖背后的出版营销新密码

数字化时代的出版业,实体书可谓艰难。自带流量的明星转型出书,确实是降维打击,但也引发出版业营销变革的话题。

余华作品再次登上话剧舞台,“爱情”到底要说些什么?

孟京辉将《古典爱情》搬上话剧舞台,这是他与余华继《活着》和《第七天》之后的第三次携手。