分享到:

- 微信

- 微博

到中国社科院那天,北京雾霾初散。走入文学所狭长幽暗的办公区,需要些时间适应强烈的明暗变化。陆建德刚参加完一个会议,匆匆返回办公室。办公室里装满了书:大部头的文学名著、论文选以及社科文集。而那天,他在包里放着的是张爱玲的小说集。《金锁记》是最近盘旋在他脑海的小说。

采访几次被找他商谈工作的同事中断,但陆建德迅速处理完之后,总会立刻拾起前面中断的话头。从张爱玲的小说谈到人性善恶、从英国文学名篇谈到自己少年时所经历的上海市井生活。陆建德自言,他并非张爱玲的研究者。但张爱玲曾接受英式教育,少年时又为上海世俗生活所浸染,铺陈了心灵的底色。这样的张爱玲,对于一位在上海读书,又在剑桥留学的英美文学研究者来说,多少会有些熟稔。

为何最近重读的是《金锁记》?陆建德没能给出确切答案。他提到不久前过世的文学史家夏志清。夏志清对于张爱玲在现代文学史上地位的确立,曾有至关重要的影响,《金锁记》更被他认为是“中国文学史上最好的小说”。夏志清去年年底逝世后,他的观点被研究者们和媒体多次提及、讨论。或许,正是这些触发了陆建德对《金锁记》的回望。

陆建德的阅读感受与夏志清的判断有差异。“张爱玲是个极端聪明、了不起的作家,文字如钢刀一般,吸引力强。但也伤人。因而,她也无法被称为一个伟大作家。”就《金锁记》而言,“曹七巧是个没有救赎的人,彻底地没了自尊,少了对‘恶’的自觉与挣扎。她也就不能被称为一个悲剧人物。”

“夏志清整个点评现代文学的视角别开生面。但敬重夏老的人也许应该讲一些和他不一样的东西。”陆建德说。(孙行之)

七巧的肉欲

性受到压抑以后的变态,《金锁记》里的曹七巧是一个典型。

就像鲁迅写的《寡妇主义》,女人自己得不到完整的爱,就希望别人也得不到,阻止别人正常的男女交往。

但张爱玲在《金锁记》里是不是有些太决定论了?

小说里面也屡次提到一个字“肉”,暗示着曹七巧的动物性。这让我想到英国作家D·H.劳伦斯的《查泰莱夫人的情人》。但,这部小说中的爱情是相对阳光的,不完全如七巧的爱情那样全然是“肉”。而是有一种令人颤抖的幸福,“肉”的背后是有一种升华和解放的。

张爱玲在小说中,将性与性格的影响联系在一起,我猜想,这是她受到西方文学影响的结果。在《金锁记》里,她太过强调“性”。但是,事实并不是这样,传统文化对人的宰制远远比性对人的宰制更大。

《金锁记》也让我想到朱安,以及张幼仪。朱安一直和鲁迅的母亲住在一起,她叫许广平为“许先生”。还有我幼年时期接触到的亲戚、长辈。旧时的妇女即使丈夫离开以后依然与丈夫的亲戚居住在一起,有自己的社会角色,你很难说她们会以折磨别人为乐。

没有救赎的人

夏志清先生说,这篇是中国最好的中篇小说。我觉得张爱玲的写作确实从来不滥情,但是在写曹七巧变态的邪恶时,没有收敛,让自己放纵于罪恶的描述。文学作品也需要一些平衡,小说中对“善”的描述太少了,让人感觉如铁板一块,没有一个喘息的空间。

《金锁记》里曹七巧“骂人”这件事,让人感觉她是彻底地不需要自尊。内心没有唤回尊严和良知的东西,效果并不是太好。这种形象没有救赎,很单一。而在这个肆意的女人周围,也没有一个能够和她形成反差的、让人看到一丝人性亮光的东西。

小说中,七巧大量的骂人话在世界文学名作中很少见。这让我想到英国女作家简·奥斯丁。她的笔触也是利索而透彻,但人物层次丰厚。你会发现小说中的人物是有自尊的。这种自尊又不是对社会规则的藐视,而是与社会规则协调和谈判的。《傲慢与偏见》当中的伊丽莎白,她讲话很有技巧和分量,但同时又不失体面。但是张爱玲笔下的人物就比较放纵,而“放纵的恶”与“滥情的爱”同样令人同情。

张爱玲将曹七巧写得特别活灵活现,但是最后我又有一种沉重的压抑感。我现在看到的人不是一个悲剧人物。所谓的悲剧人物,一定要有内在的冲突:性格有缺陷,但又有一种自觉,形成内心的挣扎。

描写善的能力

上海这个地方能够出很多早熟的人,你能够看得出张爱玲在人情世故上是久经历练的。那个时代的很多女作家,如冰心,她们会刻意追求一种纯洁的美,但单纯对于成人来说并不构成吸引力。

张爱玲则不一样,她的叙述从来都不是多愁善感的,她就是要挠到你心里幽暗不明的角落,让你有所感触。她尤其对人隐含的动机非常敏感。她会触及一些,但也会留一些。很多人觉得她和鲁迅特别不一样,尤其是夏志清,他要梳理出两个体系:一边是鲁迅,一边是张爱玲。但我觉得,他们两个相似的东西非常多。他们的创作都有些阴冷坚硬的东西,如钢刀一般,吸引力强,但也伤人。过犹不及,作家的描写稍微收敛一些会比较好。

中国传统文化里一直强调人性的善。但其实强调这一点,反而会让人失去对自己的“恶”的警觉和压制。

就像我看到的,很多文人写自传时,都将自己描述得非常脱俗、完美。这样的人其实在生活中往往不好,因为他不会打开心扉,从别人的角度看问题。甚至,很多人做了坏事,往往并不是(因为)他认为人性本恶而去做的,他们相信真善美,只是从来不从他人的角度去看待问题。所以,社会需要多种多样的文化思潮,跳出单一视角看问题。

张爱玲是个非常聪明的作家。但如果她的作品能够对世界上其他的温暖多作回应,或许会更好。

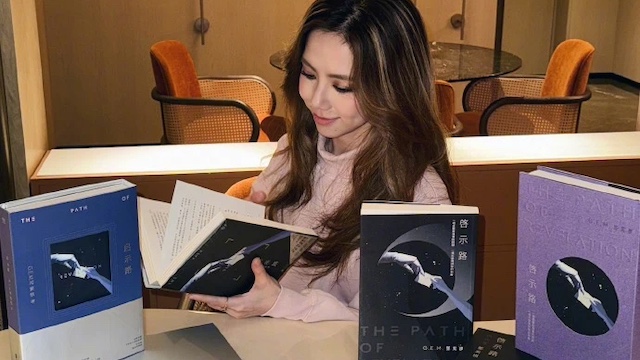

邓紫棋跨界写小说,热卖背后的出版营销新密码

数字化时代的出版业,实体书可谓艰难。自带流量的明星转型出书,确实是降维打击,但也引发出版业营销变革的话题。

余华作品再次登上话剧舞台,“爱情”到底要说些什么?

孟京辉将《古典爱情》搬上话剧舞台,这是他与余华继《活着》和《第七天》之后的第三次携手。

柯南剧场版又来了,新登场足智多谋人物灵感来自诸葛亮

它以日本长野县为主要故事舞台,讲述柯南、小兰、毛利小五郎等主线人物与剧场版首次登场的“长野三人组”联手破案的故事。

成本大幅下降,无人物流车商业化落地加速|活力中国调研行

无人物流车商业化落地进入1~10阶段,头部厂商订单量有望大幅增长,落地场景从快递拓展到零售配送等多个场景。

时尚情报 | 范思哲灵魂人物卸任,上海时装周下周开幕

一周时尚快报