分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

1988年,28岁的作家余华写了一篇短篇小说《古典爱情》。1990年,27岁的戏剧导演孟京辉读到这篇小说,着了迷。

30多年后的现在,孟京辉将《古典爱情》搬上话剧舞台。这是他与余华继《活着》和《第七天》之后的第三次携手。这部名为“爱情”的话剧,虽是古典范式的爱情故事,述说的却是大时代下个人命运的无奈与残酷。

6月23日晚,《古典爱情》完成在2025阿那亚戏剧节的最后一场演出。这部开幕大戏早早就门票售罄,首演当天,因入场队伍蜿蜒排到一楼,不得不推迟十几分钟开演。

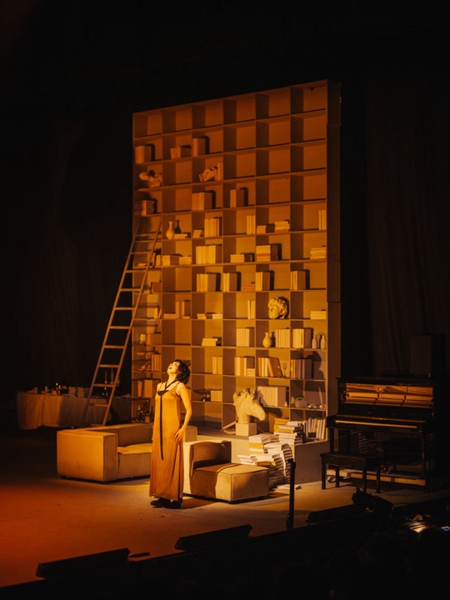

走进剧场,密集几何空间让人仿佛置身抽象迷宫。搭着梯子的书架、潮湿的土壤、孤零零的钢琴、现代感十足的舞美设计,依然充满孟京辉话剧的先锋特质。独立剧场乐队EBvirus将电子与古典乐融合,音乐渲染着剧中人的分裂、绝望与崩溃,仿佛应和着命运齿轮的旋转之声,将才子佳人的小说变成舞台上一首晦涩的现代诗,观众与角色一起,置身于梦境、暴力与重构的迷宫之中。

“从《活着》到《第七天》再到《古典爱情》,我觉得是一个递增的过程。”孟京辉在与余华的海边对话中说道,他三次改编余华作品,都按自己的方式去做,“最重要的,得有古典方式,就是才子佳人,还得有爱情,爱情是一个永恒的超越时空的概念”。

8月6日至10日,《古典爱情》将重返北京蜂巢剧场,继续用舞台解剖现实。

古典爱情故事,后现代虚无

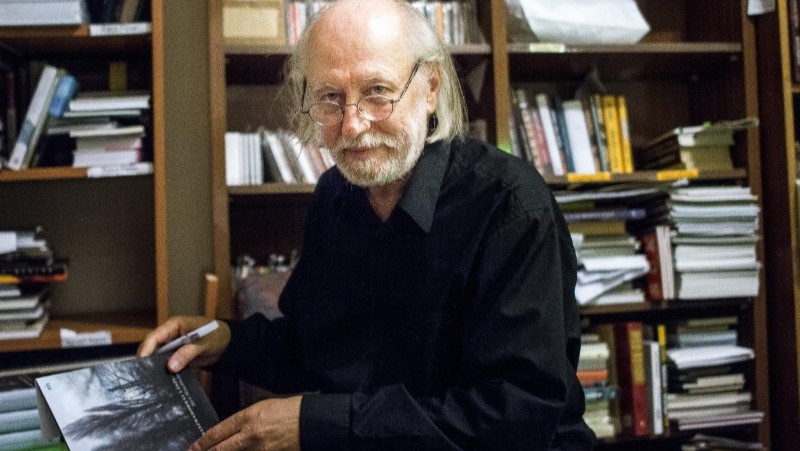

坐在阿那亚的海边,余华神情放松。这些年,他常常住在阿那亚。前年的阿那亚戏剧节,他待了6天,看了孟京辉的《12首情诗》和陈明浩的《红色》。今年,他坐在台下看《古典爱情》,又回想起30多年前的写作记忆。

“我是在1987年写了《河边的错误》,戏仿侦探小说。1988年写了《古典爱情》,戏仿冯梦龙的才子佳人小说。1989年写了《鲜血梅花》,那时候金庸风靡大陆,戏仿武侠小说。三部短篇就是想模仿那时最流行的三种文体。”余华说,他写《古典爱情》时,决定跟冯梦龙不一样,“要来一个他杀”。

很多人读《古典爱情》,想象力都放在了“爱情”上,赴京赶考的落魄书生柳生遇见大家闺秀惠,本是传统的才子佳人故事,但当余华来写这个题材,过程和结局皆出其不意。

柳生与小姐惠相爱,难舍难分,说好赶考归来再相逢。柳生回来却逢荒年,凋敝聊生,出现人吃人的场景。小姐不幸殒命,柳生守候孤坟,突觉有异常,掘开坟冢一看,小姐竟有复生迹象。晚上,柳生再次等待小姐来相聚,不料却换来凄凄一句:“小女本来生还,只因被公子发现,此事不成了。”

故事最绝望的不是死亡,而是失而复得后,却又因为期盼、在乎、认真、急于求成、贪婪,成了一场空。一个人亲手摧毁了爱人,更加绝望,也更加残酷。“我觉得这个作品特别柔情、残酷,还有遗憾、错过、愿望达不成,以及所有的矛盾,特别符合当代人的气质。”孟京辉说。

他在改编时加进了《鲜血梅花》的故事,两者穿插在一起,打造了一出温柔残酷、穿越时空的异想舞台。分布着几何元素的舞台,被切割成不同时空。德国新媒体艺术家GolemKIon VIII用灯光营造出“饥饿寓言”,动态捕捉的骨骼与血肉,营造出炼狱般的舞台奇景。

演员们用肢体带动情绪,以“游魂”的方式表达着命运无常。虽是一个古典意义的爱情故事,呈现的却是后现代的虚无感。

就像余华所言:“他一直在走,他不知道为什么走,也不知道会走向哪里。”他在凄美的古典爱情题材里,表现现代社会的人性丑陋,用精神跌宕的幻灭来抵达暴力的残酷性。

阿那亚演出结束后,孟京辉跟着观众往外走,“就听见一个女生啜泣着,跟男朋友说,‘太惨了’”。

回想写作《古典爱情》的经历,余华也很难解释为什么会写这个作品,“有时候写作是在一种无知的状态下进行的。你当时不会知道,《古典爱情》将来会在舞台上演出”。他之所以能写出残酷性,是带着一种探索,“人喜欢要自己口袋里边没有的东西”。

先锋爆款,始于《活着》

无论余华还是孟京辉,都顶着文化界“先锋”的旗号。先锋是不是爆款的密码?孟京辉否认这一点,在他眼里,先锋最重要的是姿态,“先锋有一个前倾的、失衡的姿态,而不是一个结果”。

余华笔端的锐气也带着先锋姿态。早期的他以《十八岁出门远行》奠定文学地位,《古典爱情》打破日常语序,冷酷、暴力又荒诞。后期《活着》则是悲悯温情的现实主义。到了《兄弟》和《第七天》,他又恢复先锋精神,用犀利的笔剖析现实。

“为什么我觉得孟京辉把《活着》搬上舞台很合适,因为《活着》就是先锋派的小说。《许三观卖血记》出版后,先锋派批评家很痛心,说我用了赵树理式的书名,‘先锋死了’。这本书翻译出版后,在西方都认为是现代主义小说。我问过一个剧作家,他说这是他读到的最好的现代主义小说之一。”余华说,对于孟京辉的改编,他态度很包容。

两人第一次合作《活着》,孟京辉问余华:这玩意儿怎么改编?余华回复:“我说你爱怎么改就怎么改,改成《许三观卖血记》都可以。从此以后他就不理我了,他知道我没底线。”他一直认为,小说原著只是改编者的题材,好的导演会在题材中发现自己。

一部作品属于现代主义还是传统主义,余华认为最关键的是“对时间的处理”。“《许三观卖血记》许玉兰生孩子那一章,她在产床上骂了许三观三次,十年过掉了。《活着》也是,十万字写了多少时间?衡量一部文学作品或者一部戏剧作品的风格内核,是时间,而不是它的外貌。时间才是灵魂。”

最近作家王朔接受采访,谈及每天刷10小时短视频。余华坦言,自己也常常是醒来就刷抖音,在对谈的当天,他在抖音里看美军用B-2轰炸机袭击伊朗,看NBA赛事预测,忽然意识到该准备一下,才暂停下来。

“如果我们的生活中全是三小时戏剧的话,受不了。反过来,我们生活中要是全是两分钟的短视频,也受不了。”在说到如何保持一种“活人感”时,余华觉得,人一定需要工作,“工作是人活下去的一种习惯”。孟京辉也认为,只有工作能让人遇到不同的人,遭遇冲突、平衡和矛盾。

在阿那亚戏剧节开幕戏上,余华看了《唐璜》,这部17世纪的莫里哀戏剧用21世纪的语言依然可以诠释,“这部戏完全就是先锋剧的风格,意味着在莫里哀的时代就具有充分的先锋性。伟大的作品需要有先锋性,才能够让后代隔百年之后,依然可以用那个时代的方式来演绎”。

余华像是用尖刀刺破时间,用笔写出一个个隐喻、荒诞、丑陋的世界,但他写作背后,却是朴素的生命哲学。

在今天,年轻人陷入无意义的无力感,困顿、停滞,自我调侃“淡淡的死感”“活人微死”,以及缺乏“活人感”。余华觉得,“活人微死”很接近加缪《局外人》中男主角的精神状态。

年轻人感觉虚无的时代,再看《活着》,似乎是另一种精神力量。余华常常有种时间模糊感,“《活着》是我32岁的时候写的,到现在为止,已经33年过去了,但好像就在昨天那么清晰。我在韩文版里曾经写过对活着有一个定义,我觉得现在拿出来说依然是不过时的。‘活着’是汉语里最有力量的一个词汇,但这个词不是进攻不是喊叫,而是忍受,忍受命运生活给予我们的一切”。

“活着的力量不是进攻而是忍受。”这种生存哲学就是,凭借谨慎、克制和坚韧,人才不会随波逐流,在与苦难的和解中,度过每个人难以替代的人生。

余华说,《活着》是在1997年发行的意大利语版。去年,他去了趟意大利,依然在书店的畅销书柜台看到《活着》。“意大利共和国报的一个文化版主编,曾在书评里写了一句话,后来出版社就把这句话用在《活着》的腰封上:这是一本关于死亡的书,但是教会了我们如何不死。”

(阿那亚戏剧节供图)

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

七位普通女性用戏剧思考人生,即兴创作登上剧场舞台

七位素人女性用戏剧演绎人生,重新理解生活与时间的意义

手握奥斯卡小金人,他是20世纪英美戏剧舞台的戏谑之王

11月29日,英国剧作家汤姆·斯托帕德去世,享年88岁。

文旅项目如何穿越周期,操盘手们带来一手经验

那些能够穿越周期、抵御内卷的项目,往往不是资本催熟的网红地标,而是从土地深处生长出来,与人的情感产生共鸣的美好生活样本。

她在杂物间遇到了麦克白

《杂物间里的麦克白》在乌镇戏剧节期间连演三场,一票难求。

拉斯洛的诺贝尔文学奖,让我们重回卡夫卡的世界

卡夫卡那座在20世纪初被大雪覆盖的村子,把阴影一直投到21世纪,而拉斯洛被雨水困住的村庄,却只是一个被困雨中的村庄。