分享到:

- 微信

- 微博

“那一年,我跪拜在山路,不为觐见,只为贴近你的温暖。”尽管这是不是曾经的六世达赖喇嘛仓央嘉措的诗句,已无从考证,然而,对于冰川雪山的颂歌,早已融入藏人的血脉。

带上《仓央嘉措的诗传》和马丽华的《走过西藏》,我加入寻找藏地密码的队伍——6月8日至6月27日,一个由Jeep和大切组成的庞大车队从成都出发,顺川藏线,前往珠峰大本营,行程4000公里,行动被赋予一个有趣的名字:“重返冰河时代”。

冰川,地球的年轮

触摸冰川,就如同触摸地球的年轮。如今IPCC(联合国政府间气候变化专门委员会)报告中科学家们判断全球变暖的一个主要依据,就是分布在地球上的各大冰川带的消融,以及温差的变化。这次出行的主要目的,也就是考察川藏线沿线分布的几大冰川:海螺沟冰川、米堆冰川、南迦巴瓦、绒布冰川等。

同车司机小杨来自成都本地,对于这个线路十分熟悉,他清楚记得哪一段川藏线上空的横石摇摇欲坠。“走青藏线需要氧气,走川藏线需要运气,走新藏线则需要勇气。”他打趣地说。

不过,路程艰难并不是我们所担心的。这些牧马人越野车攀爬山路性能极佳,加上强大的后勤补给——14辆车的长队中,维修车和补给车随时能排忧解难。

莹白的冰川雪山会容易让人忘记苦难,就像是藏人的呓语。在他们眼中,这些山都被赋予了给赐人力量的暗示。每一座雪山的名字都代表了它们的一段神圣的过往,就如同“珠穆”在藏语中的意思是“女神”,而“南迦巴瓦”则是“直刺蓝天的战矛”。

领队李栓科曾是中国第一位北极科考队队长。在过去的十多年中,研究冰川的他走遍了南北极和中国的八大冰川带。

“全球变暖,就是个阴谋论。冰川的变化有进有退,就跟人掉头发一样正常。”他这么认为。尽管此前根据国内冰川学家的统计研究,在过去的30年里,珠峰脚下的中绒布冰川退缩了270米,东绒布冰川退缩了170米。

不过,研究者也看到,在米堆冰川、海螺沟的贡嘎雪山,冰舌正在往前延伸,冰面在扩大。这些海洋性冰川的活跃性能又让人为之振奋。

就连南迦巴瓦雪山——这个平常不易露出“矛头”的中国第一美的雪山,也在途中向我们展示出它的全部容颜。没错,这个垂直落差达到近5000米的高山上的积雪,拥有750万年的绝对年龄。山上这些产生于“三叶虫时代”的寒武纪冰雪,化成水渊远流长地抚养着藏地多个草原。

“每次出行都有新发现”

让领队李栓科觉得缥缈而真实的是,这个地球上最壮观的投影,无疑是珠穆朗玛峰投射在大地上的倒影。这位曾经的中国第一位北极科考队队长,在前往珠峰大本营的路上面对珠穆朗玛峰整个全貌的时候,他忘记了去按手中的快门。

这个中年男人,喜欢在路上一边开车,一边朗诵仓央嘉措的诗集。“我走这段路,已经有十几趟了,然而每次行走,都有新的发现。”他说。他拾起冰川脚下的石块,告诉我们石头已经发芽。

这还不算什么。怒江峡谷,是进入藏南冰川的必经之路。沿路的山上居然都是鹅卵石!原来,这里的山都曾是河谷底,山上的鹅卵石就是被水流长期冲刷之后而留下的。不过经过晚期的地质演变,河流改道,曾经的河谷变成了山峰。事实上,西藏的很多雪山垭口上,都有着如同桂林地区的喀斯特地貌,现在的海拔5000多米在亿万年前都曾经在水平面之下的海里。

虽然6月不是格桑花藏地遍开的季节,可是满山的小叶杜鹃早已“谋杀”了同行者的菲林。于是,一帮人把车开进了路边的草甸上,寻找各种色彩。有人兴奋地大喊,“我看见蓝莲花了。”引起众人围视,结果不免被专家打击:“蓝莲花,那只是传说。”

而高山冰川间的圣湖,就像蓝天白云的一面镜子,平静而可怕。藏人说,那是雪山女神的眼泪。就像岗日嘎布雪山下的然乌,当斜阳洒下半山坡和湖面的时候,莹白色的雪山突然变得金光灿灿,那一刻,最易让人迷醉。山脚下的村庄酒舍,早有各路人马在墙上留下墨迹,诗人骚客雅俗共赏,让人不禁对那些打油诗击节称赞。

冰川与圣湖、卡诺拉与羊卓雍错,是雪域高原永恒的话题。冰川由水凝结而成,经由太阳之手,或又聚融成湖。水是生命之母,藏人生活其上的喜马拉雅冰雪滋养着中华大地的亿万民众,更是养育了全球近二十亿的民众,从长江到黄河、从湄公河到恒河,全亚洲几乎所有的大江大河都发源于脚下的这片土地。冰川,并不意味着严寒肃杀、了无生机。

对自然充满敬畏与爱

北京车主、Jeep英雄会成员陆谦已经是他第三次翻越川藏线。去年的这个时节,这个自驾车组织就浩浩荡荡从北京出发,不远千里来到西藏。

“你知道,在西藏的雪山上的水域,是禁止钓鱼的。藏人认为圣湖也是神灵,天葬和水葬仍是他们保持下来的传统。对于水中的生物,更是敬爱有加。”沿途,陆谦就在不断给我们这种长期呆在空调房的“城市病人”疏导本地人对自然的认知。

“我们每一次来西藏,都会在车上装满糖果,给藏人孩子分食,我觉得这里让人体会到的爱,会让人灵魂变得纯粹。”他说。

我好奇地问他,开这么远的车,跑这么辛苦,又面临种种沿途不可知的困难,为的是什么?“那让我心中平静,对自然充满敬畏和爱。”他回答说。

一路下来,马丽华的《走过西藏》也在每晚的床头逐渐看完。此刻,我似乎能体会在西藏呆了27年的马丽华所说的“灵魂如风”的缥缈感觉。

途中,我也有幸从一个不会分辨季节性积雪和冰川积雪的地理盲人,成为能了解海洋性冰川和大陆性冰川异同的人,回到城市。莹白的雪山渐远,天也从蓝白变灰暗。然而那来自远古的呼唤,似乎一直未曾消逝。

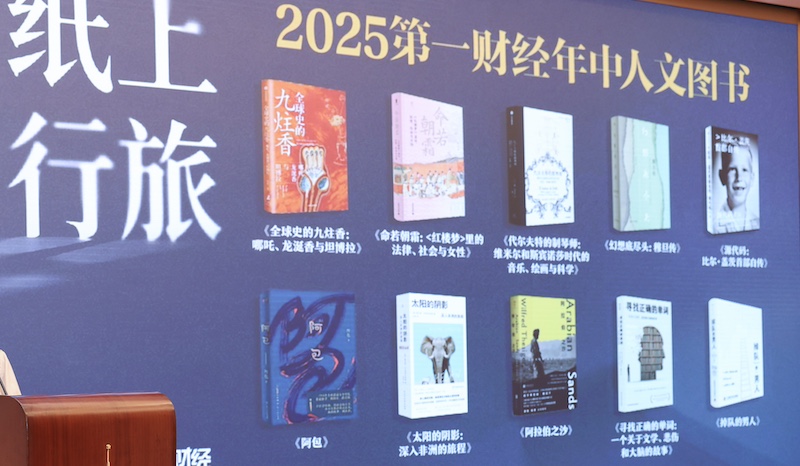

第一财经年中人文书单发布,在阅读与旅行中穿透历史

财经媒体为什么坚持做人文阅读报道?人文书单发布现场,第一财经总编辑杨宇东作出回应。

欧洲赴美游人数锐减,特朗普政府政策“劝退”欧洲旅客

美国国家旅游办公室的数据显示,5月从丹麦、德国和法国前往美国的旅客量分别下降20%、19%和9%。

坐上这列穿越大凉山的绿皮火车,去看“彝族风情画卷”

在新书《绿皮火车,去乡野中国》中,齐栋记录了成昆铁路上仅存的两对非空调绿皮火车,它们穿越四川大凉山地区,是一幅行走中的“彝族风情画卷”。

建筑师巴瓦的卢努甘卡庄园,一处人与神明精心打造的荒野

卢努甘卡是斯里兰卡建筑师巴瓦留给世人的一连串瑰宝中最闪耀的那一个。巴瓦早已蜚声国际,被评价为“将现代形式及感受和谐舒适地融入本土建筑传统”。

旅途中穿行于不同空间,车辙是写给大地的情书丨新春书摘

每个在路上的人,都像是驾驶着无岸之舟的奥德修斯,怀揣着回归家园的渴望,与魔幻莫测的海洋搏斗。