分享到:

- 微信

- 微博

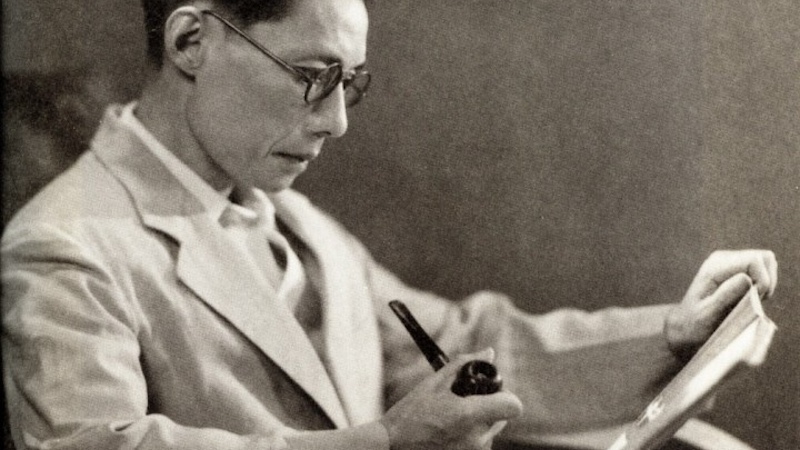

静静端坐着的福雷斯特,眼角和嘴角微微下垂,带着写作者的执拗与谦和。面对关于他多年前创痛的问询,他平静地回应,语气里似无波澜。有些难以想象,眼前的这个福雷斯特,和译者唐珍口中多年前那个激烈地拒绝回应自己故事的,是同一个人。

7月4日,法国作家福雷斯特带着自己的最新小说《薛定谔之猫》来到上海,在民生美术馆与读者进行了交流。

大多数读者熟悉福雷斯特,是因为他的上一本小说《然而》。《然而》的名字来自于日本诗人小林一茶的俳句,这本小说也正是围绕着三位日本艺术家展开,福雷斯特巧妙地将自己的经历藏在了他者的故事之中。《然而》被誉为法国“自我虚构”小说中的扛鼎之作,并获得法国“十二月”文学大奖。

“我更愿意将我的小说称为自我的小说”,福雷斯特解释道。和上世纪80年代自传体新浪潮中兴起的“自我虚构”小说相比,他坚持认为,自己的小说更多地承袭了普鲁斯特和罗兰·巴特的小说传统,“更像是日本文学中的私小说”,与西方传统文学融合呼应。

“我通过描写个人的真实经历,去企及一种普遍性,以表现共同的人心”。在接受《第一财经日报》专访时,福雷斯特这样阐释自己从事文学创作的初衷。而在作家的身份之外,作为法国著名文学期刊《新法兰西杂志》的主编,福雷斯特更深刻地感受到文学的意义——无论处在个人的小历史还是世界的大历史之中,文学都带着反抗的姿态,抵抗庸常生活和时代浪潮的侵蚀。

永恒的孩子

一只猫忽然出现在我的生活里,一年之后又莫名地消失——这就是福雷斯特的新作《薛定谔之猫》的全部情节。故事来自于他在真实生活中的体验。“有一天猫闯入了我的花园,而我试图去了解,这只猫的出现说明了什么。”

“薛定谔之猫”这个来自量子力学的概念,成为了整个故事的盒子——福雷斯特将这个没有情节的故事塞进去,以作家的视角赋予诗学和哲学的关切。和传统的小说不同,他并不依循传统的叙事结构来铺展故事,而是模糊了时间和空间的痕迹,用结构和语言来承载他的思想。因此,在福雷斯特看来,这本小说“更像是一首诗”,应该以诗的方式被阅读。

作为法国“自我虚构”式小说的代表人物,福雷斯特更习惯将自己的作品划归为“私小说”或自传体小说。从第一本小说《永恒的孩子》开始,他的笔下一直重复着同一个故事——女儿波丽娜的死亡。1995年冬,女儿波丽娜刚过完三周岁生日,热切盼望看到她生命中的第一场雪。而几周后的一个下午,一次例行的儿科健康检查打破了生活的秩序,女儿被查出患有尤文氏瘤,死神于次年4月掳走了她的生命。

在代表作《然而》之中,福雷斯特将自己藏在诗人小林一茶、摄影家山端庸介和作家夏目漱石背后。经历了丧女之痛的小林一茶和夏目漱石,目睹了广岛和长崎悲剧的山端庸介,他们的故事和福雷斯特的个人经历相交错,“像是一幅拼贴画”,指向普世的“哀悼”。

“我确实在用这样的方式抵抗遗忘。”福雷斯特说。但对他而言,这样的抵抗并非针对过去,而是一直向前,再不能展望未来。“面对死亡,人们总劝我们节哀顺变,和现实和解。但我拒绝安慰,从某种意义上说,文学就是一种抵抗,拒绝被日常生活和现实腐蚀。”

女儿的去世成为福雷斯特生活中的一个裂缝,他置身其中,却也身在其外地俯视了所有相通的痛苦。

多年之后,他再度拿起笔,在《薛定谔之猫》里书写这一种失去。而面对生死,他依然没有寻找到属于自己的答案,从而得到真正的慰藉和坦然。“我不知道生死的答案”,福雷斯特说。而对他来说,文学的意义也在于此——“它将我们不知道答案的终极问题放到我们眼前”。而量子力学吸引他的地方正在于,它充满了悖论和不确定性。在一切“不确定”之前,物理只是一个外衣,《薛定谔之猫》中,悖论才是题中之义。“量子力学”到了最后,“像是一个玩笑”。

抵御时代的浪潮

在作家的身份之外,福雷斯特还在法国南特大学担任教授,同时是著名文学期刊《新法兰西杂志》的主编。游走在理性研究和感性创作的边缘,福雷斯特感叹,这样的角色转换如同“薛定谔的猫”,充满了不确定的双重可能。或者说更像一个中国故事“庄周梦蝶”,而在他自己的故事中,庄周和蝴蝶——“就是学者和作家身份的双重性”。

《新法兰西杂志》这本畅销多年的文学杂志,见证了纪德、萨特的崛起,是法国文学发展的重要标杆。自2011年出任杂志主编以来,福雷斯特作为法国当代文学的观察者和参与者,见证了大的时代洪流下文学的抗争。

“如今的法国文学依然拥有很多优秀的作家和作品,他们虽不是显见的,但依然有震撼人心的力量。”而不可否认的是,“雨果、纪德或是萨特的时代都早已一去不返”。席卷而来的工业化和娱乐化浪潮,裹挟着人们的生活前行,文学也在这样的浪潮之下趋于同质。

“法国文学如今受到英美文学的压抑。”福雷斯特曾说。言及当今的法国文学现状,他这样解释:“我们正身处这样一个工业化的时代。我们深受美国视觉文化的影响,日常生活充斥着各种各样的电影和电视剧,日常生活也被这样的主流所掌控。”

“在一些美国的影视作品中,处理哀悼和葬礼这样的悲剧性的手段大多殊途同归,它们最终都指向一个幸福的结尾(Happy Ending)。”而哀悼的真相,却远非如此简单和虚浮。这正是福雷斯特写作自己的痛苦的原因之一——他揭示自己的痛苦,并从中提炼出共有的“拒绝安慰”的哀悼。而每一个哀悼,在它背后都有不可磨灭的悲剧性。

“在这样一个不可逆转的娱乐化时代中,作家和文学的作用就在于,将世界试图掩藏的那些真正的悲剧揭示出来。”福雷斯特如是说。值得庆幸的是,在世界的各个角落,都有这样一些作家,“他们试图用文学,去对抗工业化和娱乐化的霸权”,让更多的人听到“独特的声音”。

“对比夏衍那一代剧作家,现在文学介入现实的深度远远不够”

夏衍推崇和偏爱“大女主”,因此《祝福》中的祥林嫂、《林家铺子》中的林明秀、《在烈火中永生》的江姐,这些女性人物形象和原著比,都被夏衍向前推了一步。

人文学者不必全部拥抱AI,应该允许“抵抗”的声音存在

最令他震撼的是AI写贾宝玉结婚时,林黛玉气息奄奄,贾宝玉知道新娘是薛宝钗,但是他揭开盖头时在想,盖头这么薄,林妹妹会不会冷?

双重间谍、大国博弈、地缘政治:福赛斯的小说世界

小说体现了福赛斯的全知全能,他懂情报工作,懂媒体,懂政治格局的“前世今生”,懂军事国防,懂航空技术,懂远洋海商……

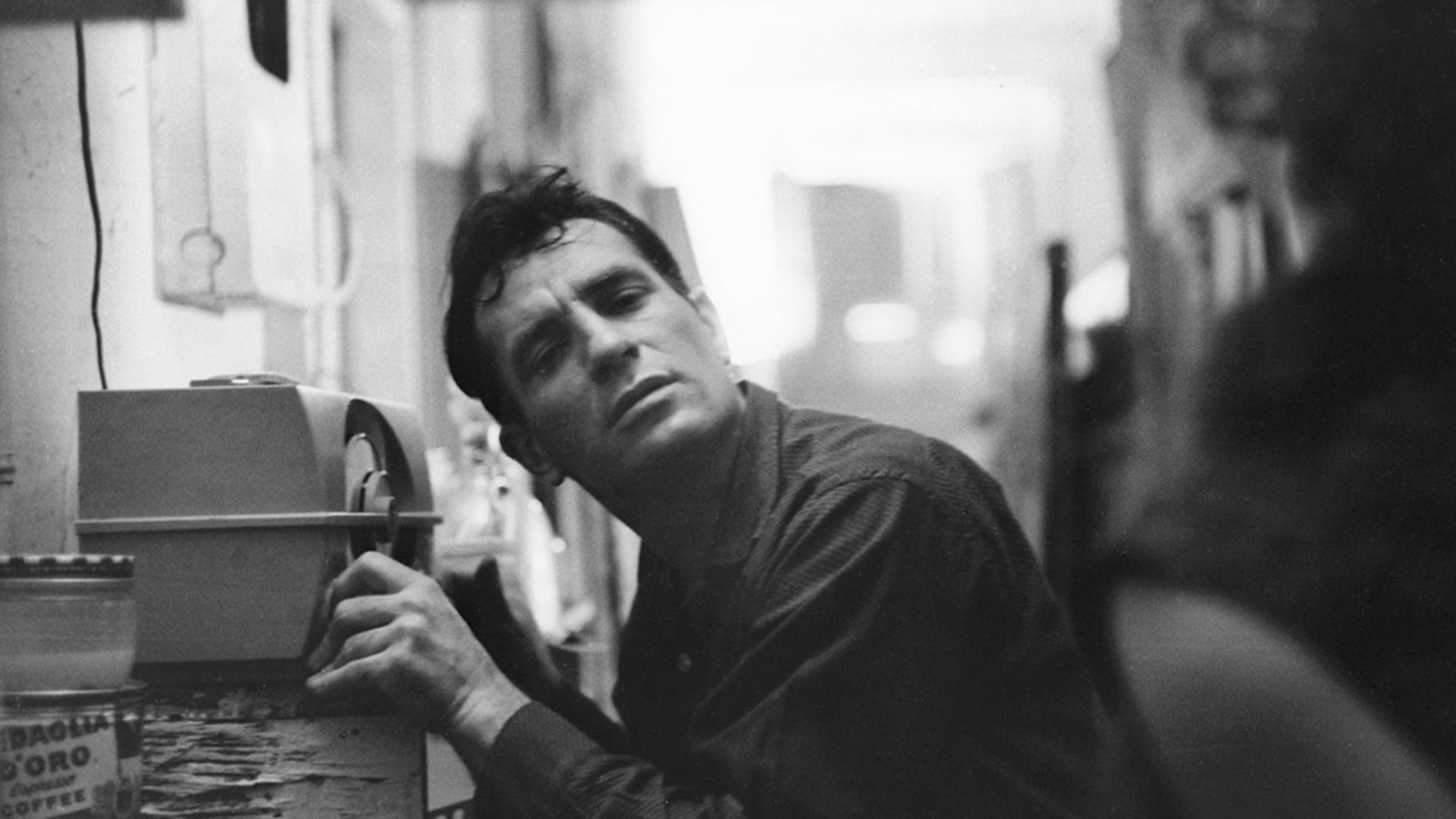

从“垮掉的一代”到“在路上”,凯鲁亚克的反叛和自我寻找

今天的文艺青年,如果把自己的人生目标设定为较高收入群体,无论是在欧美还是在中国——那么你应当读凯鲁亚克。

战争、家族沉浮、宇宙之声,这群青年创作者为何投身远方

“水手计划·走向现场”艺术展呈现了19位青年创作者的作品,他们通过文学和艺术回应时代与世界的变迁。