分享到:

- 微信

- 微博

止庵曾以一句话定义自己的生活:“平生买书第一,读书第二,编书第三,写书第四。四者之外,乏善可陈,凑合活着而已。”

他的阅读范围颇广,研究庄子、周作人和张爱玲,曾花费15年编著《周作人译文全集》。对他而言,读书这个习惯,就像每日晨起洗漱一样简单自然,“活到现在,差不多只做过读书这一件事,如果这能算一件事。”

2014上海书展,止庵带来母亲去世三年后沉淀而成的回忆录《惜别》。而聊到对自己影响最大的书,不是卡夫卡和庄子,却是俄罗斯作家格拉宁的纪实文学作品《奇特的一生》。

“对我影响最大,分两个层面。一种是思想上的影响,我的世界观多得之于卡夫卡,人生观多得之于庄子。另一种,则在生活态度上影响我。”对止庵来说,《奇特的一生》所叙述的苏联昆虫学家柳比歇夫的一生,在上世纪70年代末彻底震撼了他,“这本书给我一种焦虑感,提醒自己不要浪费生命。它把我内心深处很深的东西给翻了出来。”

对时间与生命的焦虑

1979年,止庵还是北京医科大学口腔系的学生,读书的速度远比新书出炉的速度快,“那时候书店一星期就来两三本新书,一出我就买。”

格拉宁的《奇特的一生》就是在“逢新书必买”的情形下进入止庵视野的。这本由外国文学出版社出版的书,仅168页,止庵一气呵成迅速读完,“30多年了,这本书我只读过一次,但当时那种震撼,现在还记忆犹新。用北京话说,人不能‘晃’,不能虚度,打发日子地过。”

格拉宁在前言里就开宗明义,说他即将揭示的是任何行业、任何人让生活过得更好的方式,而这种生活方式的依据,就是他的朋友柳比歇夫留下的一本奇特日记。

这本书类似于报告文学,介绍柳比歇夫的一生。“其实柳比歇夫不是什么著名的科学家,也没干过什么不得了的事儿,但他有一套时间管理法。他每天写日记,坚持了56年,他去世后,家人发现他写的日记其实是一些时间明细账本。他每天详细记录自己所有的时间安排,把时间分为正值和负值。他每天统计,今天的时间正负值是什么关系,接着每周、每月、每年总结,并且每五年制定一个计划。”止庵记得书中一个有意思的细节,多年后,女儿在父亲的日记里翻到她小时候的记录,发现柳比歇夫将自己与女儿闲聊的时间设定为“负值”,“看起来有点不近人情,但这是告诫他自己,丢掉的时间他都要补回来。他的目的不是记账。因为有‘负’,要用‘正’补回来,从而使自己的生命更加有效。”

从1916年至1972年去世,柳比歇夫始终以科学家的严谨态度,一丝不苟地记下每一天的时间支出,精确到每一分钟。除了时间统计法,他还严格遵守五条时间守则:不承担必须完成的任务;不接受紧急的任务;一旦累了马上停止工作去休息;睡眠时间十小时左右;把累人的工作同愉快的工作结合在一起。

格拉宁如此理解柳比歇夫的时间管理法:“他借助于一种内在的注意力,感觉得到时针在表面上移动,时间的急流对于他是看得见摸得着的,他放佛置身于这一急流之中,觉得出来光阴在冷冰冰地流逝”,“他的时间统计法不是一个节俭的计划工作者的预算,把他的时间统计法比作向时间作自我解剖更为恰当。”

“从古至今,人们都有一个愿望,怎么使自己活得更长。但是还有另一种方式,如何使自己生命里的有效时间更长。”止庵觉得,柳比歇夫的时间管理法让他从20岁就意识到,这一生该如何度过,“所谓生命,不在乎长短,而在乎是否有效。”

《奇特的一生》带给止庵一种深深的时间焦虑,他最初的生死观也来自这本书。“你可以说我‘有病’,有时间焦虑症。对时间的焦虑就是对生命的焦虑,对生命的焦虑,就是对死亡的焦虑。生命由若干个小时组成,我们不知道死亡日期是哪一天,所以对时间没有感觉。如果能预知死亡,我们对生命的态度都会转变。人对于自己的生命和时间,应该决绝,不能苟且。”

持续一生的读书计划

读完《奇特的一生》,止庵心中制定了一个远大目标,“那时候就觉得,自己一生的愿望就是多读几本书。”

止庵对书籍有一种唯恐失去的占有欲。从“文革”走出来的这一辈人,最怕的就是有一天忽然失去读书的机会,所以从年轻时就闷头买书、拼命读书。

“我在读这本书时,正好认识了翻译家戴大洪,我们是买书的朋友,后来就拿一个小破本子列出要读谁的书、不读谁的书。有的书连作者名也不知道,没有中文版,也不知道什么时候出版。”止庵记得,奈保尔的作品当时就在他们的书单中,“后来我像守株待兔,不需要听别人推荐,守着想看的书,出来马上买。”在这张囊括哲学、文学、历史、艺术、大社科的冗长书单中,有些书至今没有出版,“上世纪80年代到现在,我一直很清楚自己要读什么书,同时不断往里面插,增加想读的书。”

柳比歇夫年轻时就设定了研究昆虫的目标,并以难以想象的毅力管理每一天的工作进度。对止庵,制定读书计划,恰来自这本书的影响,“我不知道这影响是正面还是负面,也不知道它是唤醒了我的焦虑感,还是给了我焦虑感。每个人的生命都是有限的,怎么努力让自己的生命更长、有效时间更长?必须读书,才不至于虚度。”

柳比歇夫有一些独特的读书方式。他在日记中写:“清早,头脑清醒,我看严肃的书籍(哲学、数学方面)。钻研一个半到两个小时以后,看比较轻松的读物——历史或生物学方面的著作。脑子累了,就看文艺作品。在路上看书有什么好处?第一,路途的不便你感觉不到,很容易将就;第二,神经系统的状况比在其他条件下良好。”

止庵敬佩柳比歇夫数十年如一日地抢夺每一分钟,“他坐公车时就读文学作品消磨时间,开毫无意义的会议时就做数学习题。”

止庵的读书方式,也显出一种强迫症式的焦虑。年轻时赶公交车,人多拥挤,无法捧起书,他就高举双手,将书贴在车顶抬起头看。飞机延误,手中只有一本《哈耶克自传》,宁可连读三遍,也不让时间留白。每天再筋疲力尽,靠在床头读一会儿书仍是睡前必修课。

“柳比歇夫的时间管理法是不可复制的。如果他真的曾经教会我什么,就是一种生活态度,对待自己、时间和人生的态度。”止庵说,随着年纪增长,他对读书这件事也越发“势利眼”,“每天对什么书、怎么利用时间都很‘势利眼’。我觉得势利一点是对的。做什么不做什么,差别是存在的,因为你只有一次生命。27岁时我会想,活过李贺了;43岁,我活过刘半农了。今年我又想,鲁迅活了55岁零一个月,我现在已经55岁零七个月了。但是,你还要想想鲁迅55岁时干了什么事儿,你又干了什么事儿,于是就有一种压迫感。”

因视力原因,止庵的阅读能力正逐渐下降,“如果我能活到85岁,还有30年,一个礼拜读一本书,一年52本,30年只能读1500多本书。”家中藏书两万多册,止庵深感时间紧迫,“我得精挑细选才能决定看什么书。”

《奇特的一生》所传递的时间管理法,曾被视为成功学的经典案例,美国职业经理人一度将其视为教科书。止庵却很反感这种提法,“柳比歇夫一生完成了三四个人才能完成的著作和研究,但严格说,他并没有成功。他怎么挖掘时间的潜力,以及他的生活态度,比成功不成功重要得多。”

格拉宁写在书中的一句话更耐人寻味:“需要好多年才能懂得,最好不是去震惊世界,而是像易卜生所说的,生活在世界上。”

理想社会应该是弱者能够“安心当个弱者的社会”|荐书

上野千鹤子的谴责振聋发聩:“把世界糟蹋成这样的成年人,有什么资格叮嘱孩子‘日本的未来就靠你们了,加把劲啊’?”

时隔十年,第四套生命表来了,对你的保费有什么影响?

含死亡责任的定期寿险等保障产品保费可能会下降,而养老年金险产品保费则可能会上升。

捷豹路虎中国CEO潘庆:车最核心的意义是守护生命

潘庆在“士在八方”活动中回顾了其77年品牌历程及近年市场表现。

颜宁:曾建议马化腾在一个系统中模拟出生命

颜宁表示,前沿交叉可能孕育出最年轻的各种学科方向。

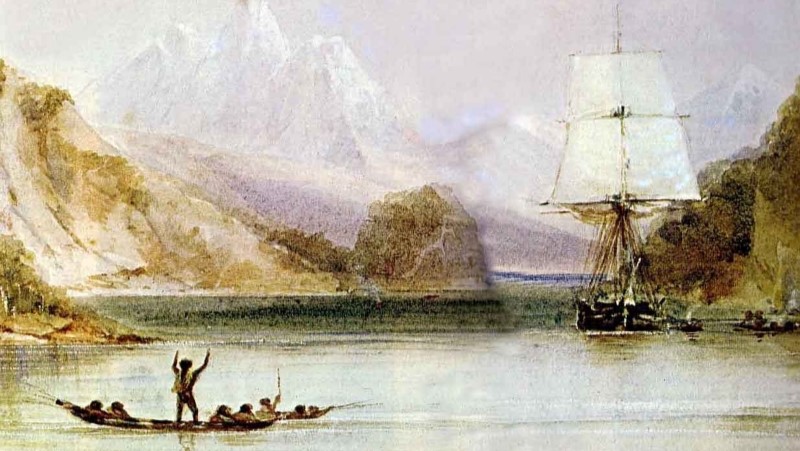

从生命之树到生命之珊瑚:达尔文的选择和AI时代的回响

尽管达尔文最终放弃了珊瑚隐喻,但这一构想蕴含着比树状图更丰富的内涵,并且在当代进化生物学研究中越来越显现其价值。