分享到:

- 微信

- 微博

“甘德懊丧地问:‘那么——全都完了?’”

甘德是《人鼠之间》里的一个人物,一名瘸腿的杂工,在加利福尼亚萨利纳斯河谷的一家农场打短工时,他认识了一对伙伴:五大三粗的李奈,和瘦小精明的佐治。李奈和佐治有个梦想,就是挣钱之后去买一块地,建个小农场,种树,畜牛,养鱼,安安稳稳过日子。甘德听他们聊着,兴致上来,也答应要投入一生的积蓄,跟他们一起干。但是事与愿违,没过多久,李奈发生了一桩意外,甘德的梦想也化成了泡影。

我在二十岁出头的时候第一次读《人鼠之间》,记得甘德的那句话:“那么——全都完了?”这个发生在1930年代的美国的故事,突然变得近在眼前。二十岁出头的我还不识愁滋味,虽然没什么个人财产,可我不用交房租,不用担心三餐问题,不会因为工资低而挨家里人的骂;我做事从来不订计划,从未详细勾画过什么梦想,甚至在过生日或遇到流星雨的夜晚,我都从不曾站定下来,许个什么愿。正在这当口,约翰·斯坦贝克的《人鼠之间》进入到阅读的视野之中,区区六万多字,文笔似乎也貌不惊人,可当小说来到末尾高潮,我忽然意识到,我之所以如此是有原因的。

因为害怕。害怕完不成计划,害怕梦想落空。我更害怕在梦想落空的时候用这种话来安慰自己:算了,我早就知道我干不成。

1992年版《人鼠之间》海报

他们,甘德—佐治—李奈们,境遇可比我惨多了,他们是无家可归的人,自己没有地,要想活,只能在农忙时节一个农场一个农场地走,替人收摘果实赚点钱,活儿干光之后继续流浪。上世纪二三十年代之交的大萧条之后,是美国劳资矛盾最突出的一段时间,地都被资本家圈走了,失土之人全都成了欲哭无泪的流民。

梦想对他们是必需品,对我却不是。

佐治和李奈,小说没说他们是在哪里、因什么机缘而认识的,小说一上来他们就在一起,是一对必须合在一起才能生活下去的搭档:佐治有头脑,李奈有身坯。李奈对佐治言听计从,尽管大脑发育迟缓,说话颠三倒四,但李奈却能让佐治免于外来的暴力侵害。他们两个人一路上一起编织了一个田园梦想来互相打气。

于是他们来到了故事发生的农场。他们的老板——经理顾利,是个蛮横的小人,养了一群恶霸欺负工人们。李奈可以抵挡一般的挑衅,然而顾利老婆的出场,情况就急转直下,这女人扮演一个一面毁男人,一面又邀请男人来毁掉自己的角色:她闯入劳工们的谈话,大骂甘德和李奈,嘲笑他们的小农庄计划,后来她伺机骚扰李奈不成,索性尖叫起来,本来脑子不好使的李奈慌忙之中抱起那女人,抱了一会儿就发现她没气了。女人死不足惜,可她也带走了三个男人好不容易维持着的希望。

斯坦贝克关注底层命运,创作了多部以底层民众为题材的作品

斯坦贝克为什么要写这么个故事?他并不想挑动阶级斗争(尽管当时的很多左派人士以为他想),他是要倾诉,要浇结胸中块垒。1935年前后,这位年过三十却“立”不起来的小说家,日子比那些流民好不到哪儿去。威廉·曼彻斯特在《光荣与梦想》里说:

约翰·斯坦贝克用猪油加草木灰和盐做成肥皂来洗衣服;他连寄稿件的邮费也付不起,是代理人代付了,可是稿件却没人要。后来他回忆说,那时的流民,一想到害病就不寒而栗。“生病也要有钱才生得起。看牙医我看不起,所以牙齿一颗颗烂掉了。”斯坦贝克当时是在乡间,如在城市住下等客栈那就更糟了。

于是他写了《人鼠之间》,好像是用一个更大的悲剧来让自己的处境显得还光明一些。虽然“完了”似乎是出于意外,但种种噩兆已随着情节推进而到处支楞出来:比如,在收工后的聊天中,贾尔纯非要杀掉一只跟了甘德一辈子的老狗,甘德最后只能屈服;再比如,黑人克鲁克斯本来也想加盟他们,可是一听顾利老婆威胁要把他送狱,他立刻打了退堂鼓,轻车熟路地回到了自己早就习惯了的孤独里。流民之间的情谊,脆薄如纸。

我没想到我会喜欢上一个这么绝望的故事,也没想到,这些其实自身都很不堪的无产阶级男人,合成一段集体遭遇后却这么打动我。他们并不是什么人穷志坚之辈,他们收工后的时光,无非在赌桌、酒肆和窑子里度过,要不就是躺着聊天,不时喷脏字——斯坦贝克很好地掌握了这群人的语言习惯。在粗鄙的娱乐中,他们习惯花净所有的收入,重新回归赤贫,第二天再从头开始去干乏味的、循环往复的工作。他们不幸,但其实也说不上有多“争”。

也许佐治心里明白,一块小农庄不过安身立命而已;也许,在他的心目中,小农庄也只有象征意义,象征着无家可归的人可以不用再颠沛流离,而可以住下来给自己干活了;也许,小农庄的活计依然很重,也许小兔子、小老鼠、小鸟小鱼都不会像李奈梦想的那样驯顺……即使他从一开始就很清醒,我也不会赞赏他,因为在一定程度上,他毕竟是利用了李奈的智商低下。

阶级情谊是个传说,人性的弱点凌驾于一切之上。一无所有的斯坦贝克,也弃绝所有的幻觉。在李奈闯祸后,他的好兄弟佐治立即决定抛弃他,他跟甘德说:“我总可以做我的月工,把我的五十块钱拿到手,在哪一间死鬼猫屋里呆上一整夜。要不,我可以在哪一间赌馆里头坐着,守到人们都散回家去了。然后,我就回来,做第二个月的月工,就又有五十块钱可以到手了。”——梦想既然破了,就要赶紧扔掉,不能再牵肠挂肚耿耿于怀。

人生之吊诡,在于一个关于梦想破灭的故事,却换来了创作者的梦想成真。斯坦贝克没指望书能大卖,然而小说一问世,还没到正式出版日(1937年2月25日),就被美国极具影响力的“每月好书俱乐部”选为月度好书,在很短的时间里预售出了11.7万本。有评论家说,自舍伍德·安德森的早期短篇小说以来,美国再也没能产出可以匹敌的同类作品,直到《人鼠之间》问世。

到了那年的4月初,《人鼠之间》在全美的六个城市都是畅销榜头名,直到秋天都高居榜首。接到经纪人寄来的一张张支票,斯坦贝克目瞪口呆,在那年之前,他手头拮据到了无法想象2美元以上的金额的程度。他真是“暴得大名”,他跟太太卡萝尔去欧洲旅行,路经纽约,那里是《人鼠之间》的出版商所在地,他去办公室看了看,这一亮相都被媒体炒成了大新闻。

我想,那时的美国人不管和现在的我有多大不同,他们肯定也都被书中揭露的真实人性所击中,为主角别无选择下的狠心戚戚然。他们肯定也发现了一个神奇的现象:书里的人物明明都可怜、可悲甚或可鄙,行为粗野,脏话连篇,他们的梦想却纯真得像一个童话;故事明明结束于绝望,却浮现出一种教人无法抵挡的诗意,就连顾利老婆的自毁都有悲剧色彩。它符合悲剧的逻辑:与其让一件美好的东西完好无损,或让它由虚幻变成现实,不如将它砸给人看,砸个粉碎。

斯坦贝克的很多小说都有舞台剧的感觉。他从欧洲回来时,就跟一个编剧乔治·F.考夫曼筹划改编《人鼠之间》。最后完成的剧本,跟原著相比有两个主要不同,其一是顾利老婆的戏份加强,形象更完整,其二,就是戏剧结束在佐治和李奈的对话之中。那是在和甘德说完话之后,佐治找到了李奈,告诉他,我们的梦快要成真了,我们就要有一小块地、母牛、兔子、鱼塘了,李奈被他催眠,望向河的对岸。在小说里,佐治在李奈脑后举起了枪,在剧本中,枪则没有出现。

戏剧把故事结束在梦想之中,尽管观众都清楚这梦已碎了。在手中新版的《人鼠之间》的封面上,我看到金色、红色、橙黄、绿色的原野,中间点缀着一簇白白的房子,美得如同梦境。能拥有它们的少数人当然很幸运,但有大量的人永远不必去企图拥有它们,这是另一种幸运。我就属于后者:可以选择不做梦,于是也不必承担梦破灭的痛苦。

《人鼠之间》新版封面

国务院关税税则委员会:调整对原产于美国的进口商品加征关税措施

本次中美继续暂停实施部分双边加征关税,是进一步落实两国元首6月5日通话重要共识的举措,有利于实现双方各自的发展目标,有利于促进世界经济的发展与稳定。

惠誉下调美国25%行业前景评级至“恶化”

惠誉在年中更新中,将美国2025年25%行业的前景展望下调至“恶化”,原因是不确定性增加、经济增长放缓以及预期利率将长期维持在高位。

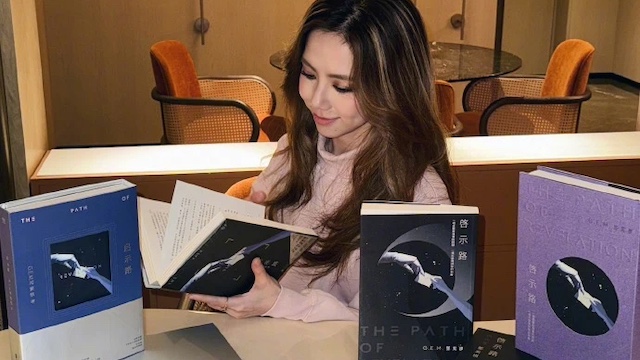

邓紫棋跨界写小说,热卖背后的出版营销新密码

数字化时代的出版业,实体书可谓艰难。自带流量的明星转型出书,确实是降维打击,但也引发出版业营销变革的话题。

余华作品再次登上话剧舞台,“爱情”到底要说些什么?

孟京辉将《古典爱情》搬上话剧舞台,这是他与余华继《活着》和《第七天》之后的第三次携手。

加拿大让步!取消数字服务税后,美加贸易谈判就能恢复?

加美两国围绕数字服务税的争端在数日内快速升级。