分享到:

- 微信

- 微博

无论是中国古代的《史记》、《资治通鉴》,还是现当代范文澜版和蔡美彪版的《中国通史》,通史类的著作可谓是层出不穷;然而这些著作往往都遵循线性的叙事逻辑,按照时间先后顺序,讲述历史上发生的种种重大事件(《史记》的纪传体是一个例外,但仍是线性叙事逻辑),少有新意。

这些著作对“通史”这一写作体裁的理解,大多相对于断代史而言,强调其在叙述范围上的长时段特点。然而对于“通史”这一词汇背后通透古今、综合博览层面的含义,个人认为则领会不足。相比之下,吕思勉先生的这本《中国通史》,从写作形式、研究方法和具体内容等各个层面,都称得上与“通史”这一名称名实相符。这是非常难能可贵的。

首先从结构上来看,一般通史都是按照不同历史时期来划分章节,比如先秦时期一章、两汉一章、三国魏晋一章等,而吕著的结构则颇有新意。他将本书分为中国文化史、中国政治史这上下两编。传统的线性时间叙事,被归在政治史的下编之中;而在文化史的上编里,则按照婚姻、政体、阶级、财产、官制、赋税、宗教等,划分为十八个条目,分别加以综述。

可以看出,吕思勉眼中的“文化史”,是一个大文化的概念,即不只限于语言、文学、艺术等精神产品,而是泛指人类创造的一切物质产品和精神产品的总和。从这十八个条目来看,涵盖社会(婚姻、族制)、政治(政体、阶级)、经济(赋税、财产)、文化(语文、学术、宗教,注:此处“文化”为狭义上的文化)等人类生活的各个方面。

这种注重文化综述,且在史学论述中引入社会科学思想和方法的研究方式,跟同时代的法国年鉴学派有异曲同工之妙。吕思勉的这本书问世于抗战时期的上海,而法国的年鉴学派也不过1929年才诞生(以这一年吕西安·费弗尔和马克·布洛赫创办《经济社会史年鉴》为标志),到上世纪40年代才宣告正式形成,因而从史学观念和视野上来说,吕先生的这种尝试,跟西方史学同行相比可谓毫不落后。

本书文化史的上编里,有一章名为“阶级”,由此可以看出马克思主义对吕思勉史学观念的影响。尽管如此,吕思勉远远称不上是一位马克思主义史学家;从他注重文化分析,并且把文化史论述放在政治史论述之前的做法来看,倒不如说马克斯·韦伯的思想对吕思勉的影响可能更大。韦伯在《新教伦理与资本主义精神》、《儒教与道教》等论著中,所展现出的重视文化对经济社会发展正向作用的思路,跟吕思勉这本书里的思想,有相似之处。

梁启超先生在《新史学》一文中,指出了中国传统史学的四大弊端和两大不足,即:“知有朝廷而不知有国家”“知有个人而不知有群体”“知有陈迹而不知有今务”“知有事实而不知有理想”,和“能铺叙而不能别裁”“能因袭而不能创作”。对照梁启超的这些批判,可以发现,吕思勉的《中国通史》,简直就是梁氏所谓“新史学”的完美代言者。

吕著的政治史部分少有帝王将相事迹的论述,而注重国家政治制度演化变迁的分析;少有历史事件的流水账式记述,而注重这些事件背后的政治、文化逻辑分析;少有过分纠缠于个人事迹的介绍,而注重社会整体的发展变迁;而在论述方式和论述形式上,吕著史论结合的综述式分析和文化、政治上下两编、分章串讲的形式,都可谓是极大的创新。

吕著在视角、内容、写法等方面呈现出的种种特点,仿佛都是针对梁启超先生上述批判所作出的回应。如果说梁先生的文章给出了新史学的基本观念的话,那么吕先生的《中国通史》,就是把这种观念变成了现实。

尽管吕先生这本书深受种种新史学观念的影响,但他并非就将中国传统史学弃之如敝屣;相反,这本《中国通史》里对各种中国传统史学典籍的旁征博引,以及由此体现出的吕先生在义理、考据、辞章等方面的不俗功力,都可以看出传统史学训练对于吕先生的巨大帮助。

本书前言里有着这样的介绍:“吕思勉先生治学勤苦,曾将《二十四史》通读过多遍,从头到尾都批注得密密麻麻。”没有这样的勤苦训练和厚积薄发,仅仅奢言一些新的观念和方法,是很难成就《中国通史》这样一本凝练扎实、通透明了的大书的。蒋介石给胡适先生的挽联里这样写道:“新文化中旧道德的楷模,旧伦理中新思想的师表”,这样的评价,个人认为,也完全可以用在吕思勉先生身上。

正是基于这样的原因,吕思勉先生能够跟陈垣、陈寅恪、钱穆三位先生一起,并称为“民国史学四大家”(严耕望先生语),绝对是实至名归。而我们今天,再来讨论他的这部代表作,也算是纪念这位史学前辈的最好方式。

(作者系金陵读书协会常务理事兼秘书长)

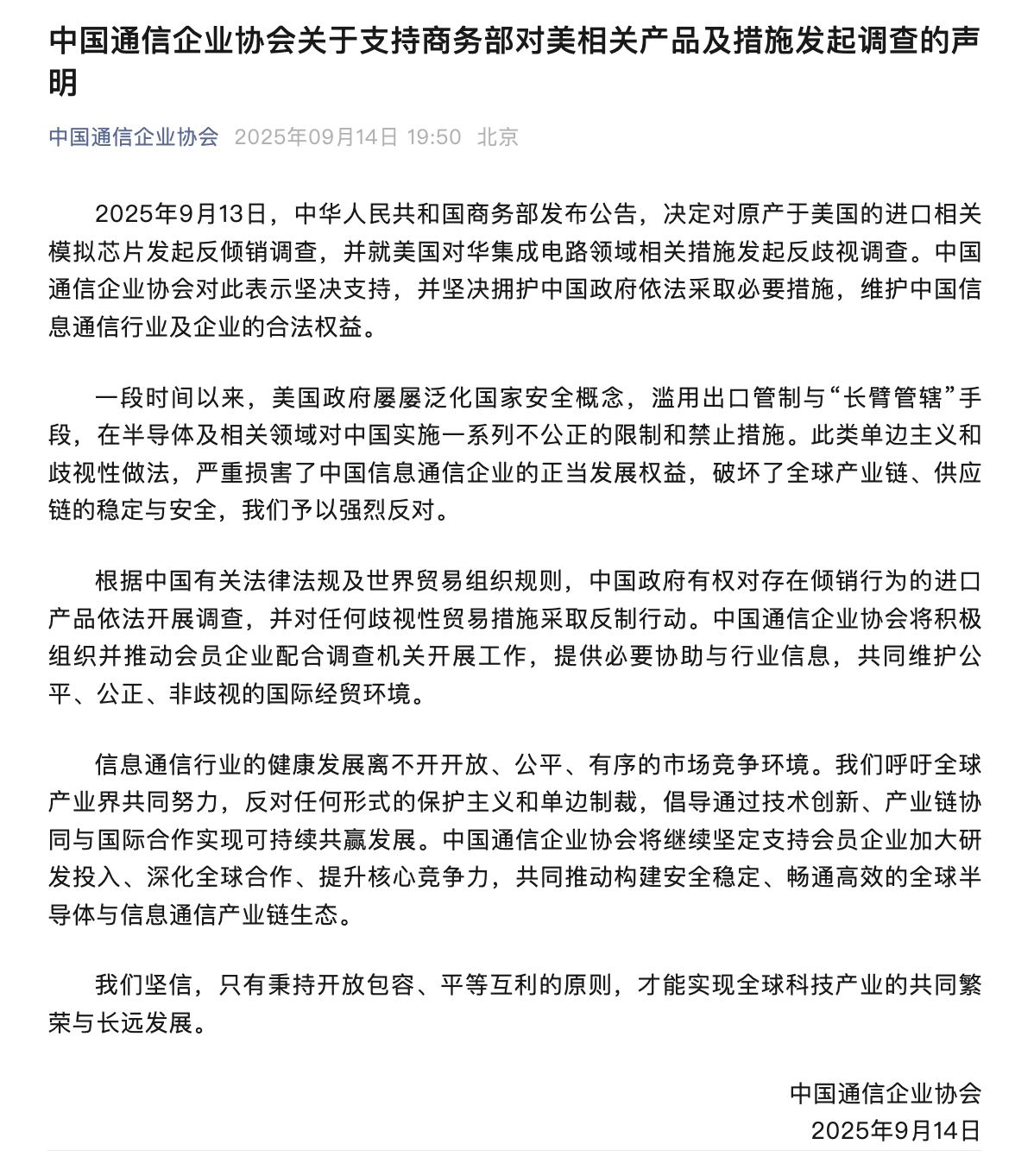

中国通信企业协会:支持商务部对美相关产品及措施发起调查

中国通信企业协会:支持商务部对美相关产品及措施发起调查

杭州推出新版避暑数字地图 精准响应1℃温差

1℃的温差背后,隐藏着市民游客悄然改变的行程计划与亟待回应的避暑需求。

行为金融学视角下看年轻人追高囤金

2025年七夕黄金消费旺季期间,国内金价突破千元大关,一些黄金品牌公司线上销售同比增长30%,年轻人占比超60%。

历史学家许倬云去世,一生的归属是历史上永远不停的中国

尽管一生历经战乱、各种政治动荡,最后终老异国,但直到生命尽头,许倬云依然是个乐观主义者。

历史学家许倬云去世,他研究的落脚点总是普通老百姓

著名历史学家许倬云于8月4日在美国匹兹堡去世,享年95岁。