分享到:

- 微信

- 微博

除了乞力马扎罗山和西藏高原最高处阿里,葛剑雄的新书《四极日记》中还收录了南、北极行纪

1957年,葛剑雄离开家乡吴兴(今属湖州市南浔区)时12岁,跟随父母来沪前,连县城都没去过,只模糊记得“镇子衰败到极点,人都跑光了”。从小,他就对外头的世界充满好奇和探知欲望,只是9年后,他的足迹才第一次离开上海。“现在我们很羡慕啊,在国际航班上,有很多小孩跟父母出去,我第一次出国都40岁了。”他感慨道。

每逢一个十年,葛剑雄免不了用孔子的话对照自己。三十而立,他以33岁高龄考取复旦大学研究生,师从谭其骧,开始研究历史人口地理、人口史;但年岁见长,却渐觉离“七十而随性所欲,不逾矩”境界甚远。“子曰,登泰山而小天下。但如果孔子当时跑到西部就会发现(高山太多),即使泰山也小不了天下。”这位复旦大学教授想到了自己,“人类总是追求极致,而这种追求是永恒的。”

2014年12月是葛剑雄70岁生日,女儿敏侃提出陪父亲攀登5896米的乞力马扎罗以示纪念,葛剑雄曾在11年前与这座非洲之巅失之交臂,遂欣然接受。敏侃和父亲一样热爱旅行,是独来独往的背包客,走过伊朗、以色列、巴勒斯坦等地,“她对旅行很有经验,不像我是有人给安排好的、协调好的。”在接受第一财经专访时,说起爱女,葛剑雄掩不住骄傲,这也是父女俩第一次徒步爬山。

“乞力马扎罗是近6000米的高峰中最易攀登的,有非常成熟的导游和救援服务,目前成功登顶的最高龄为86岁。”这些都让葛剑雄自信无后顾之忧。另一个优势是,1996年,他去西藏阿里考察时就有20多天生活在海拔4000米以上,曾在4800多米处过夜,征服过5000米。而阿里的遗世之美,同它的难以企及一样令人深刻。当时有人形容,去过阿里的中国人比到过美国的中国人还少,一百个去过西藏的人中恐怕没有一个人去过阿里。

动物、生死、自然、天空、孤独,这些命题在葛剑雄的新行纪《四极日记》中,披上了人文纪实的色彩。除了乞力马扎罗山和西藏高原最高处阿里,新书还收录了南、北极。其实,后三者的著作多年前已出版,在复旦,葛剑雄的选修课常常需要“秒杀”,旅行相关的尤为抢手——和那个“两会”上质询教育部长袁贵仁考研英语泄题的“葛大炮”不同,“葛大侠”的世界格外温和而真实。

2015年,葛剑雄与女儿一起攀登了乞力马扎罗峰

多享受人生的“第一次”

葛剑雄身材不高,总戴银边眼镜,一副朴素而老派的知识分子打扮,但在接受新事物的能力和意愿上,他直言不讳,“在复旦,开创了多个第一。”

“我是复旦第一个装空调的家庭,当时很多人来我家里看,说木心家里还没装呢,他们夏天都住招待所的。”葛剑雄曾经算过一笔账,装空调,要自己改装线路,电表花100块,每个月要贴12块超量使用费,而当时月工资才100多块钱。那时,葛剑雄买最贵的数码相机,最新款的电脑,超前的消费观受到不少非议。1997年,这位新上任的复旦大学中国历史地理研究所所长,坚持给所里每个人配台电脑,有人跑去告他挥霍国家财产,他不以为然,还相当自豪,“我们所是文科里全校第一个,当时80多岁的老先生我都要求他们用电脑操作。”

作为1978年恢复研究生招生后的首批博士,葛剑雄总把一句话挂在嘴边,“成功固然离不开自己的努力,但取决于机遇。”在资源匮乏、机会难求的年代,他申请美国哈佛燕京学社访问学者,妻女同行。初步安顿,他就买了辆二手车,一游纽约、华盛顿及尼亚加拉瀑布,邻国加拿大也去了多伦多、渥太华、蒙特利尔等地。“我这个车一直开到上机场,才移交给下家。”又说到初体验,葛剑雄笑了起来,“我很喜欢体验人生的‘第一次’嘛。”

作为历史地理领域的学者,葛剑雄习惯以脚步丈量世界。1990年是全球格局剧变的一年,他趁着参加在西班牙马德里召开的国际历史科学大会,希望多一些“行路”的机会。没想到,经过柏林时,碰见柏林墙倒塌;返程途径莫斯科,又正好观望了苏联解体前的场景。“这样目击历史,你待在家里是不会碰见的。”他一直认为,人要珍惜大时代红利,也要争取个人机遇。

这些年,葛剑雄抓住一切可行的方式,或搭学术考察之便,或受出版社邀请、与媒体合作,让自己的足迹遍及全球。“今天的事实可能就是以后的历史”,这或许是他在行走中,亲历许多重要的历史场合的原因之一。“挑战者号爆炸,我正好在美国,第一时间从电视看到全过程,很受感触,美国人在追求家国的观念上,相当一致,特别在危难时候。”他在新书发布会上说。

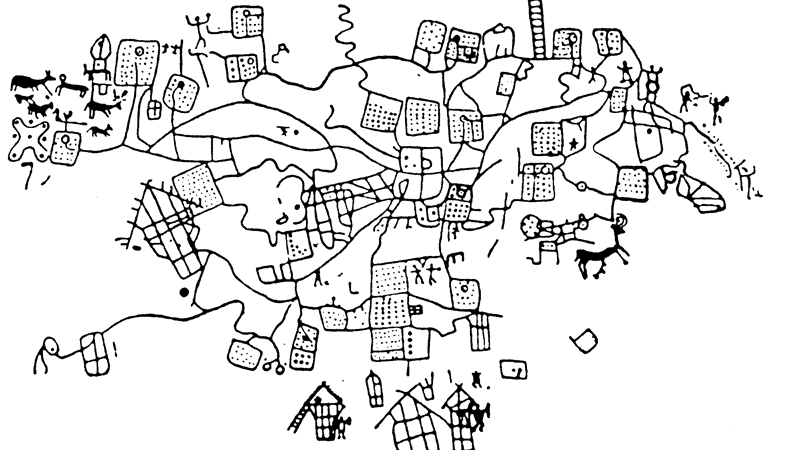

古格王国遗址,阿里

葛剑雄去阿里考察时有20多天生活在海拔4000米以上

探险不冒险

2015年寒假、春节期间,葛剑雄和女儿奔赴乞力马扎罗,这是他第一次用因私护照无签证出国。他们雇了向导2人、厨师1人、背夫5人,可为每人背13公斤的行李。出发前,父女二人达成共识:如果一个人要退,不用顾虑另一个人,因为各有向导陪同。

高山天气莫辨,旱季末期大雨顷刻而至。第一天,葛剑雄就误踩水潭,湿了鞋,导致步伐沉重,第二天便直接裂口脱胶,让只带了一双登山鞋的葛剑雄心绪不定。他做了最坏打算:穿上软帮便鞋,能走多远走多远;或者在原地停留,让女儿独自登顶。没想到,背夫中竟能找到修鞋之人,让他格外感恩,“这是多少钱也换不到的救急”。即便脚步轻松了,葛剑雄的鞋子到达休息点时已完全脱开,像穿拖鞋一样。

高山反应对每个登山客而言都像一枚定时炸弹,你不知道它什么时候“引爆”,也不知道“烈度”如何。20年前去阿里时,葛剑雄就领教过它的厉害,“一阵阵的头痛毫无舒缓”、“能躺在床上必定比什么都舒服”。

一行人到达马文济山脊时,边上的石头写着13500英尺(4115米),已进入高山荒漠,“回望走过的地方,就像卫星拍下的月球表面”,令葛剑雄想到初登南极乔治王岛的景象。再往上,就超过了他的电子表4300米左右的测量极限。不知是否和海拔升高有关,这一天,父女俩都有些异样,葛剑雄多次呕吐,这在此前不曾有过,敏侃也是走一段吐一段。第二天,他们决定放弃登顶,止步4720米。

“我后来想想,冒冒险也许能登顶,但我也适可而止。我的目的就是登一下乞力马扎罗山,所以也心满意足了。”葛剑雄向来主张,探险不冒险,因为看似偶然,其实有很多必然。“我是一种谨慎的乐观,我相信会有意外,有些地方没有去过,我就再等待。等待不到也没关系,我就另做想法,没有人是都能得到的。”

破冰船

朝阳企鹅

这就好比绝对真实的历史是永远无法获得的,个人的经验和感悟置于历史长河,免不了被时空淡化。2000年底,他作为第17次南极考察队的一员奔赴长城考察站,选择在南极度过千年之交。中国到过南极的人已经不少,新闻报道也多,“葛剑雄去过的南极”有什么意义?“有读者说太琐碎了,但我就是告诉他们,我怎么走的,实事求是,用细节诉说。”葛剑雄在南极实际生活了59天,不算长,作为人文学者,同样与大家体验了“干不完的活”,敲冰、除雪、开路、铲锈、刷油漆……还与猪圈里的猪那样大的海豹、海滩上的鲸鱼骨等打了照面,体验白色世界下的简单日常。

在南极暴风雪肆虐、不得不整天待在屋里的日子,葛剑雄思考了很多,中国直到16世纪才出了一个徐霞客,郑和七次下西洋都没有发现新大陆和西航线;同时,南极地图上遍布西方人命名的地名,中国人将怎样面对未来的南极?这个问题他早就想过,“过分优秀的地理环境,使人缺少发展动力。在欧洲,最早重视大航海的,是国小民穷的岛国,大陆的国家往往跟在他们后面。中国在自以为处于天下之中,天下无所不有的条件下,就缺少了解外在的兴趣。”他感慨,所以像徐霞客这样的人,最远也没走到西藏,没想到外面去。

南极里程标

夕照地衣

(图片由复旦大学出版社提供)

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

不要用攻略锁死旅行,未知才是Citywalk真正的魅力

卡雷里建议,现在的城市规划应该向游戏学习,应该向游牧时代的人们汲取经验,保持容纳自由生活的空间,而不是把对安全的关注视为头等大事。

在非洲,每一棵孤树周围都有一个村庄|国庆书摘

“非洲的灵魂总是以大象的形象出现。因为任何动物都是无法战胜大象的。狮子不行,水牛不行,蛇也不行。”

甘肃5.6级地震,去哪儿启动应急保障

去哪儿表示,将严格按照要求为用户办理退改服务。

复旦教授的274夜环球航行:旅行是一种病,也是药

2023年年末,复旦大学新闻学院教授张力奋开启一次9个月的环球旅行。

TUMI中国首家旗舰店落地上海,与城市共建生活方式样本

TUMI途明在中国开设首家旗舰店,并计划进一步扩大市场布局。