分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

“十一”长假,生活在上海的白领高女士和家人一起去加拿大旅行。在班夫国家公园,他们一路自驾,看到了多处壮丽的山景,遇到了很多野生动物。但是聊起这次旅行,高女士却说,有一件事出乎她的意料。

出发前,高女士做了很多功课,搜集了充足的信息作为出行参考。到了当地,她很快发现,在真正壮美的自然和异乡陌生的地方氛围当中,顺路随意逛,要比精心准备的计划带来的乐趣更多。她在当地人喜欢使用的一个应用程序上看到了很多条推荐路线,这些路线基本上都跟最有名气的大众旅行玩法无关,多是在寻常的自然地点附近,用一条行走线路串联起一大堆并不知名的地点。

高女士的感悟与近年Citywalk火爆出圈过程中的一个焦点问题有关。一些人认为,只有把一个地方最精致的地点串联起来,一个不漏地打卡,才是真正的Citywalk。这种做法也许符合都市旅游开发商业化的追求,但与更早在民间自发兴起的Citywalk在价值观上存在冲突。与新书《步行景观:作为审美实践的行走》的立场相符,那些率先发起Citywalk的人,信奉这种做法有独特的审美追求。它是一种发自本能的探索发现,没必要设计得那么严丝合缝,每一次的Citywalk都应该印证一些内心中对城市或乡野文化的认识,也完全可以在现场发现一些新的东西。

2013年,美国作家丽贝卡·索尔尼出版《浪游之歌:走路的历史》一书,从徒步征服山峰和去往圣地朝圣写起,关注“走路”这种身体行动的历史变化。这本书曾被很多Citywalk研究者列入参考书目。《步行景观》追溯的行走历史,则更多聚焦于人们行走的意图。作者弗朗切斯科·卡雷里是罗马第三大学建筑系教授,他创办了一个Citywalk团体“潜行者”,又在1995年创建“城市艺术实验室”,是一位资深的Citywalk策划人。卡雷里用这样的活动方式研究人文环境学、跨学科艺术,并探索公民与社区生活的建筑环境如何互动。

行走是人类早期的记录方式

卡雷里用布鲁斯·查特文在《歌之版图》一书中书写过的澳大利亚土著的文化,来讨论行走探索的心灵传统。他提到,在游牧生活诞生的几千年前,人们就知道如何称呼这些地点。对空间的感知与建构,始自人类在旧石器时代景观中的游荡。虽然一开始人们能够利用动物季节性的迁徙所留下的路径,来穿越植被,但可能从某个时期起,人们就开始开拓属于自己的路线,学习用地理参照系进行定位,越来越多地在景观上留下可辨识的稳定记号。

查特文笔下的“歌之版图”,里面每条路都有澳大利亚土著的歌咏式记录。行走、吟唱、记忆传播,形成一套丰富的文化系统,甚至具有了宗教性。今天,如果说典型的Citywalk,比如连接虹桥火车站、愚园路、武康大楼、田子坊、豫园和外滩的固定“一日游”路线,已成为上海城市文化的某种“宗教仪式”,无数网友应该也会以点赞的方式表达认同。以孙大肆为代表的唱作歌手,在工作坊中教人们把Citywalk见闻写成歌,这些新创歌曲虽然不一定能广为传唱,但其创作过程所记录的城市文化记忆碎片,却有机会成为亲历者真正的收获。

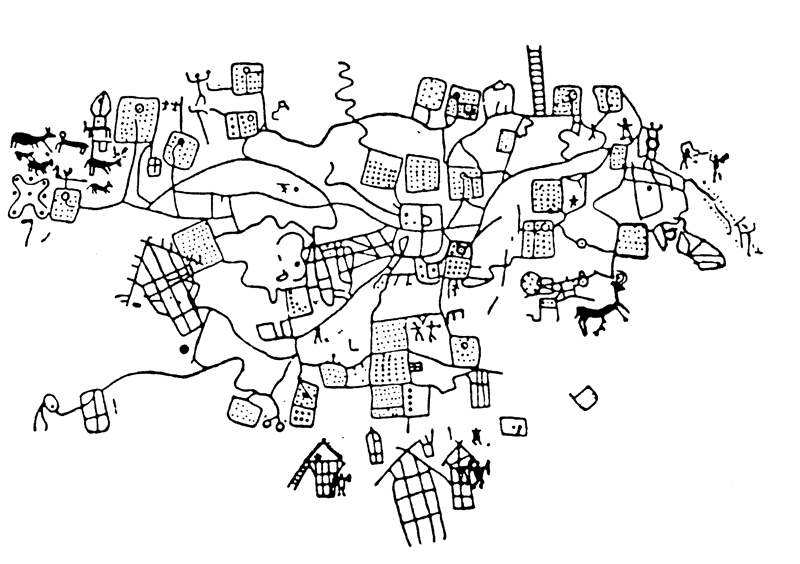

卡雷里展示的一张可追溯到一万年前的地图,记录了一座旧石器时代村庄的日常生活路线系统。在意大利北部卡莫尼卡山谷,海拔400~1000米不等的区域,有大约13万幅石刻画,这张地图是其中的一幅,它可能是人类最早的地图之一。在图上,古人刻下了一些象征性符号,点缀在线路连接起的众多房屋、台阶、围栏式建筑、有边界的田地和牲畜活动区域之间。

“行走虽然不是对空间的物理性构建,却暗示着地点及其意义的转化。”当时的人还没有太强的能力去改造自然,他们从实用性出发,把对空间的体验化为路线,为他们生活的家园赋予了生命力。

新石器时代出现的竖石纪念碑,将这种承载人们共同记忆的空间体验固定了下来。几万年后,这便成了今人眼中充满神秘气息的旅游点。

迷失使城市人拓展精神领域

读者“空空”认为,《步行景观》揭示了一条基本的道理:步行,去发现和迷失,秉持着游牧人群的精神,在乏味的地点和“非地点”去发现“真实场地”,并迷失其中,获得创造的可能。这种步行精神与泛滥的商品化Citywalk对“景象”的迷恋截然相反。

“空空”看到的是卡雷里梳理出的艺术家们百年来的行走实践历史。1921年4月14日,达达运动的参与者们相约在巴黎穷人圣朱利安教堂门口见面,开创了游览乏味城市地点的先河。这无疑是一种审美上的公开反叛,因为人类到美好自然景观中去游览以获取愉悦,早已成为一种主流文化。

当时的先锋艺术家们,从19世纪末的巴黎开始寻找惊奇,尤其是波德莱尔,在他的诗中集中展现了游荡者可以在大都市中有多么丰富的体验。后人将“出走”的方式和意义进一步向前推进,比如《步行景观》中提到的安德烈·布勒东等四人的随机出行——他们对着地图随机选中了法国城镇布卢瓦,相约漫无目的地向那里走去,路上持续交谈。原计划十天,结果他们走得还挺快,缩短了行程;由于没有目的,他们一路上遇到了很多恼人的事情,甚至成员之间还发生了冲突。

虽然不太成功,但布勒东随后将这样的做法发展成了一种“影响力地图”,运用在行走中感受到的心态来制作地图,把人的感性冲动融入进去:喜欢的地方画成白色,把希望避开的地方画成黑色,灰色代表吸引和排斥的感觉交替出现的区域。

大约十年前,与之类似的“心灵地图”Citywalk也曾在上海出现过,在外国艺术家的引领下,参与者们在途经弄堂、公园、新建筑物、商业区域等地时记录下自己的感受和联想,通过不同小组之间的交流碰撞,为整片城市区域下一个属于自己的定义。

卡雷里在《步行景观》中强调:“行走对建筑学而言十分有用,它既是一种认知与设计工具,也是一种在边缘混沌中认识地理的手段,它还能用来创造介入和调查公共都市空间的新方式,并让这些空间显露出来。”因此迷路是一种价值而不是谬误,“作为审美工具的行走拥有描述与更改都市空间的能力,这些空间往往存在仍然有待理解的特性,它们应该被意义填充,而不是被设计好的物体填充”。

上世纪50年代,先锋艺术组织“字母主义国际”“情境主义国际”将在城市中迷失视为一种有力的表达。居伊·德波在1957年制作的两张巴黎地图,将城市变成了岛屿,“炸成碎片”,岛屿之间留下道路,连接起碎片的是情感的方向。

从这些艺术家和后来的实践者们身上,卡雷里看到,步行是一种让城市变得更好的方式。他建议,现在的城市规划应该向游戏学习,应该向游牧时代的人们汲取经验,保持容纳自由生活的空间,而不是把对安全的关注视为头等大事。

《步行景观:作为审美实践的行走》

[意]弗朗切斯科·卡雷里 著

译林出版社2025年3月版

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com