分享到:

- 微信

- 微博

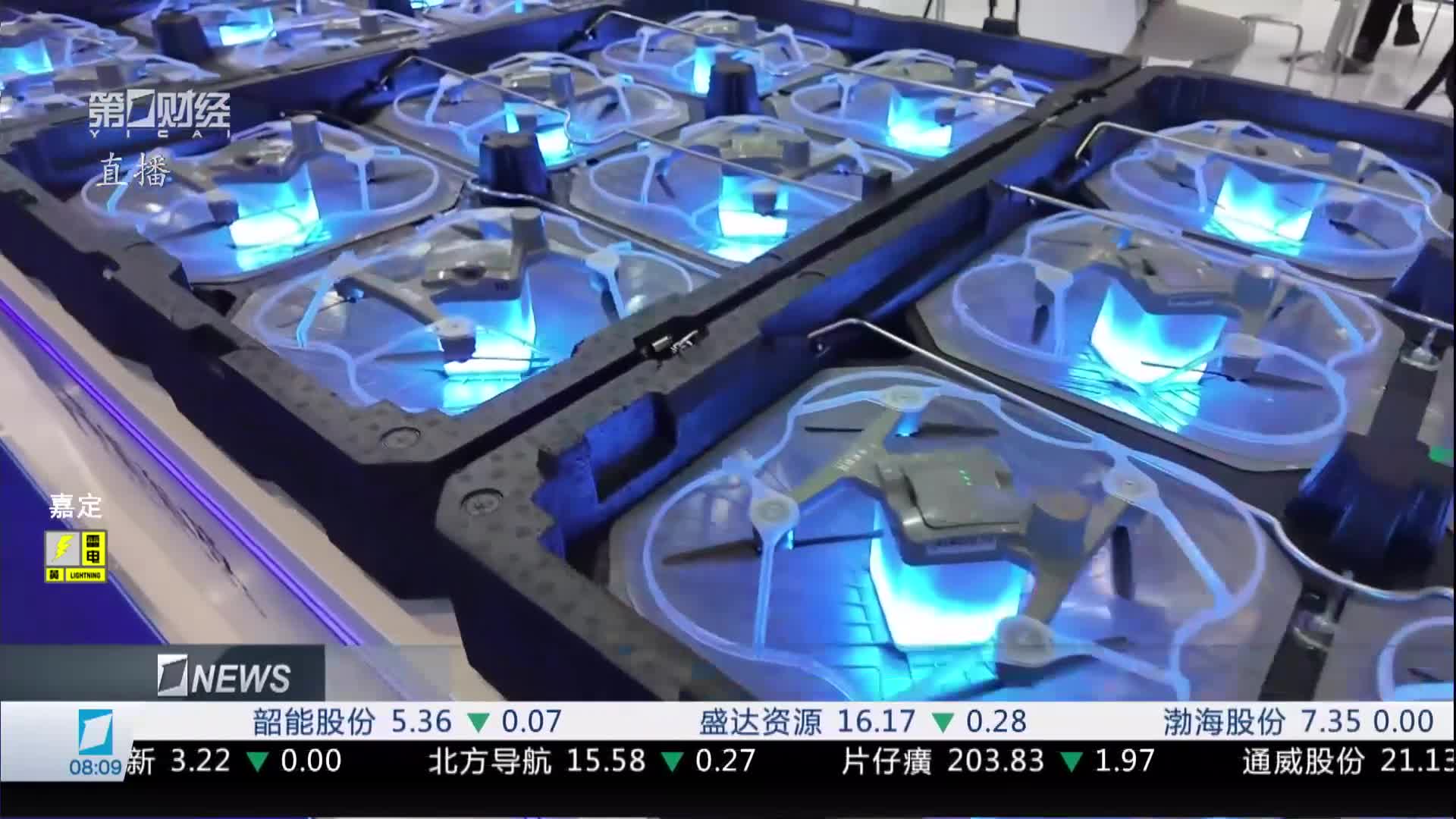

日前,上海正式发布低空经济行动方案,提出到2027年,上海将建立低空新型航空器研发设计、总装制造、适航检测、商业应用的完整产业体系,核心产业规模达到500亿元以上。第一财经记者今日走访发现,无论是从上游的原材料供应,还是下游的商业化探索,上海低空经济产业上下游正在密切联动,加快形成产业集聚效应和先发优势。

举报

文章作者

相关视频

02'42''

从“资金融通”迈向“产业融合” 这场租赁业重磅大会上 行业共探生态协同之路

11月25日,2025租赁业产融生态大会在上海启幕。大会搭建产融深度对话平台,推动租赁业从“资金融通”向“产业融合”升维。大会现场,融资租赁新质产融生态联盟正式成立,进一步构建行业全链条支撑体系。

07'33''

进博声音|对话立邦中国首席运营官 孙荣隆

02'03''

2026国际低空经济博览会筹备启动 多元升级打造行业标杆

03'44''

低空经济如何“飞”入寻常生活? 国际低空经济博览会勾勒未来图景

03'12''

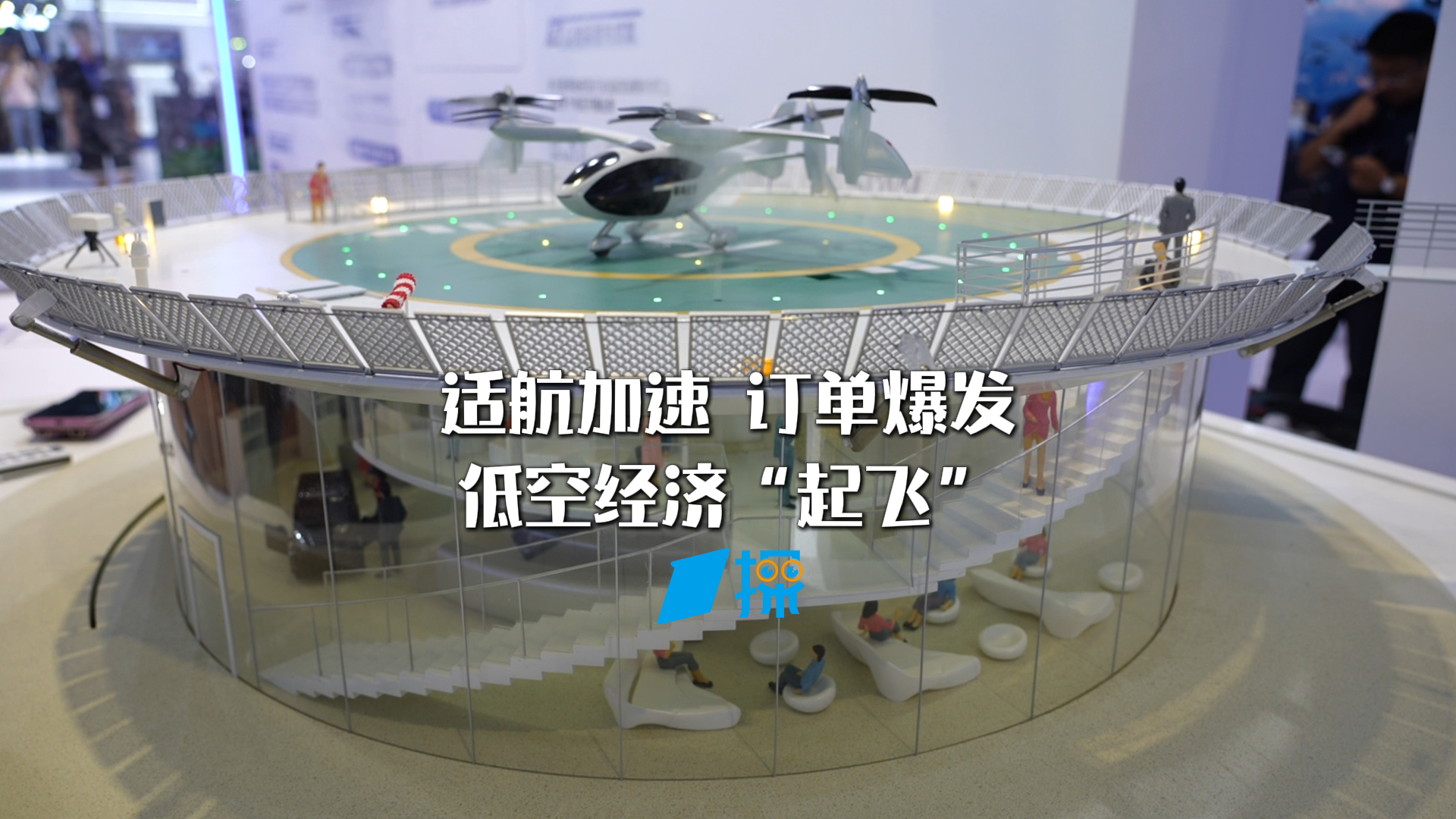

eVTOL适航提速 无人机订单爆发!商业化探索背后 低空产业生态逐渐成型︱一探

面向未来出行的eVTOL飞行器,成为了首届国际低空经济博览会现场的关注焦点。第一财经记者在展会现场了解到,国内厂商的eVTOL产品,正在进入密集的适航取证阶段。与此同时,面向消费以及工业等场景的无人机产品,已经率先兑现市场潜力,有企业订单连续三年翻倍。从展馆内的热度可以看出,低空经济这片蓝海正吸引着越来越多的参与者。而“未来飞行图景”的绘就,也离不开政策创新、产业配套以及场景拓展等产业链各环节的齐头并进。

一财最热